|

[흔들리는 비정규직 보호]

65%가 비정규직…임신·출산 시기에계약해지 위험 노출

비정규직 사용기간 제한 조항을 유예할 경우, 여성 노동자들은 남성보다 더 큰 고용 불안에 시달리게 될 것이라는 분석이 나온다. 여성 노동자 676만8000명 가운데 비정규직은 439만3000명으로 무려 64.9%에 이른다.

여성 노동자들에게 비정규직법 시행 유예나 사용기한 연장의 충격이 더욱 클 수밖에 없는 것은 ‘경력 단절’ 때문이다. 취업시장에 진출한 20대 여성들이 임신·출산 등으로 경력이 단절되는 시기가 대부분 20대 후반부터 30대 초인데, 이 시기는 비정규직으로 취직한 여성들이 입사한 지 3~4년가량 흐른 시점이다. 비정규직 여성들의 정규직 전환 또는 계약 해지가 결정될 때가 정규직 여성조차 고용 불안을 겪는 시기라는 설명이다.

임윤옥 한국여성노동자회 정책실장은 “임신·출산기의 정규직 여성들도 기업들이 근무할 수 없는 곳에 발령을 내는 등 간접적으로 사직을 압박하는데, 비정규직 여성들은 더욱더 이 시기에 정규직 전환보다는 계약 해지될 가능성이 크다”고 말했다.

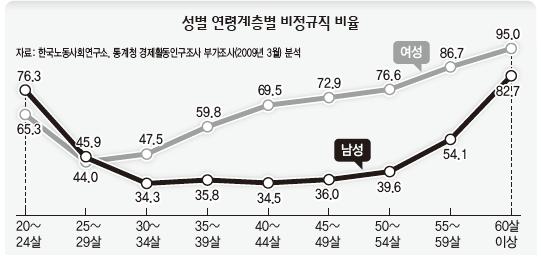

통계를 보면, 여성 가운데 비정규직 비율은 25~29살 때 44.0%, 30~34살 때 47.5%인데 30대 후반 나이가 많을수록 높다. 남성의 비정규직 비율이 30·40대에 내내 30%대 그치는 것과 대비된다.

이주희 이화여대 교수(사회학)는 “비정규직 고용기한이 2년일 때도 여성들이 콜센터 등 비정규직으로 단기간 고용되기 쉬운데, 4년으로 연장되면 좀더 업무 숙련도가 있는 여성들마저도 임신·출산 등으로 계약 해지될 수 있다”고 말했다.

또 고속철도(KTX) 여승무원 사건이나 이랜드 파업 등에서 보듯, 비정규직 여성 노동자들은 2007년 7월 비정규직법 시행을 계기로 ‘외주화’ 위협에 더욱 시달리고 있다. 박주영 노무사는 “기업들이 성별 고정관념 등의 영향으로 여성들이 주로 일하는 업무를 비핵심 업무나 부수적인 업무로 인식해, 차별시정 제도 등을 피하려고 여성이 주로 맡는 업무를 외주화하려 할 가능성이 높다”고 말했다.

외주화가 되면 여성 노동자들은 직접 고용된 비정규직보다 더 큰 해고 위협 등에 놓이기 쉽다. 외주화에 반대해 이랜드 파업에 나섰던 유영자(45)씨는 “외주화가 되면 파견업체에 의해 쉽게 해고될 수 있을뿐더러, 임금도 파견업체와 나누기 때문에 적어질 수밖에 없다”고 말했다.

이완 기자 wani@hani.co.kr

기사공유하기