|

|

민주노총 소속의 비정규직 해고 노동자들이 지난 3일 서울 여의도 국회 앞에서 열린 한나라당 규탄 집회에서 동료 비정규직 해고 노동자의 피해 사례 증언을 듣고 있다. 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr

|

은행권 2만679명…유통업계 1만 3400여명 ‘전환’

“회사쪽 별 부담 없이 생산성 올라가

긴 안목에선 회사 자산가치 높아져”

“(비정규직을 정규직으로 전환했더니) 생산성도 올라가고 조직 융화에도 도움이 됐다. 회사 쪽에 별 부담은 없었다.”

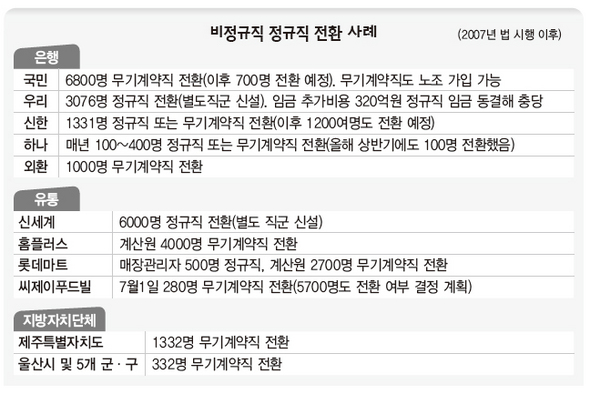

2007년 비정규직 3076명을 정규직으로 전환한 우리은행 관계자의 평가다. 우리은행은 당시 은행창구직·전화상담직에 대해 별도 직군을 만들어 모두 정규직으로 흡수했다. 이 관계자는 “임금은 정규직보다 낮지만, 출산·육아휴가나 교통비·식대 지급 등 복지 혜택에서는 정규직과 같다”고 말했다. 추가 복리후생비는 당시 노조가 정규직 임금인상분 320억원을 양보한 것으로 충당했다. 회사에 직접 비용 부담은 크지 않았던 셈이다.

5일 <한겨레>가 2007년 비정규직법 시행 이후 정규직(무기계약직 포함) 전환에 나선 기업 10여곳을 접촉했더니, 대부분 “성공적인 선택”이라는 평가를 내놨다.

금융권은 일찌감치 ‘인건비 절감’을 위해 비정규직을 교체 사용하는 대신 노사 합의를 통해 정규직으로 전환하는 방식을 선택했다. 전국금융산업노동조합 집계로는, 법 시행 뒤 시중은행에서만 2만679명이 정규직 또는 무기계약직으로 전환됐다. 무기계약직은 임금이 기존 정규직에 못 미치지만, 고용 보장과 복지 혜택에선 정규직과 차이가 없다. 국민은행은 지난 5월 비정규직 6769명을 무기계약직으로 전환했고, 신한·외환은행도 1000명 이상을 무기계약직으로 전환했다. 앞으로 인사평가를 통해 무기계약직에서 다시 높은 단계의 기존 정규직군으로 전환할 수 있는 길도 열었다. 은행들은 나머지 비정규직들도 계약기간 2년이 넘으면 무기계약직화할 방침이다. 한 시중은행 관계자는 “고용 유연성이 확보 안 되는 측면도 있지만, 직원들의 사기가 올라가고 금융사고 위험이 줄어든 점 등이 긍정적”이라고 말했다.

|

|

4

|

기사공유하기