|

김영호 유한대 총장 ‘유연안정성 정책’ 현장 가보니

해고뒤 4년간 소득의 70% 실업수당 지급

전직 알선·직업교육 등 촘촘한 ‘안전장치’

노사정 신뢰 ‘불합치’ 극복…EU서도 관심

덴마크는 신자유주의 노동유연성과 사회보장적 노동안정성을 통합하고 있는 유연안정성 모델 바람을 일으킨 곳이다. 최근 덴마크와 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 네덜란드 등 북유럽 5개 나라의 기업과 대학을 둘러본 김영호 유한대학교 총장이 유연안정성에 관한 테마기행문을 <한겨레>에 보내왔다. 국민의 정부 때 산업자원부 장관을 지낸 유 총장은 사회적 책임투자와 대-중소기업 상생 등을 위해 활발한 사회활동을 펼치고 있다.

|

|

김영호 유한대 총장

|

|

|

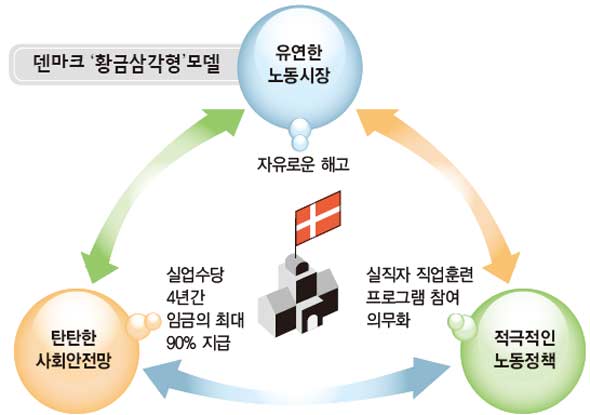

덴마크 ‘황금감각형’ 모델

|

문제는 유연성과 안정성의 불합치다. 나는 “유연성과 안정성의 불합치 내지 불균형 문제가 없느냐”, “노조의 불만은 없느냐”고 물었다. 그는 “기업의 80%가 10명 미만의 중소기업이고 인구 540만명의 소국이며, 노동력, 특히 청년 노동력이 부족하기 때문에 안정성에 문제가 없고, 노조는 정부와 기업을 신뢰한다”고 대답했다. 내가 며칠 후 덴마크노동조합총연맹에 똑같은 질문을 하니, “우려하고 있다”는 대답이 나온다. 스웨덴 전국노조총연맹에서는 덴마크 노조보다 강하게 불합치 문제를 제기하고 있었다. 한센 국장은 유연안정성 모델에 관해 100여 년 전 덴마크에서 자생적으로 존재했던 전통이 ‘경로 의존적’으로 성장한 것이라고 설명한다. 특히 그가 노사정 간의 신뢰의 중요성을 강조하는 것이 인상적이었다. 황금의 삼각형의 각 요소는 100년 전부터 각 다른 시기에 개별적 협의를 통해 연속적으로 이루어졌으나, 90년대에 동시적으로 결합했을 때 효과가 났다는 점에서 단절적이다. 이 정책을 완성한 94년 당시 실업률이 9%대였다는 것을 생각하면, 노동력 부족 구조도 정책 성공 후의 현상이다. 또 덴마크의 성숙한 시민적 태도, 사회적 신뢰 축적, 그리고 좌우 이념 대립의 졸업이 전제조건으로 지목되지만, 그것은 정책적 리더십에 의한 유연안정성 모델의 성공이 가져온 결과이기도 하다. 전제조건이 약한 경우에는 좀더 강력한 정책적 리더십에 의해 대체될 수 있다는 것을 시사해준다. 세미나를 마친 후 식당으로 갔다. 코트라 코펜하겐 센터장과 덴마크인 직원, 코펜하겐기술대학의 여교수 등과 함께 인기 메뉴라는 오픈 샌드위치를 주문했다. 빵조각 사이에 자신의 취향대로 고기, 채소류, 양념 등을 넣어서 창조적인 샌드위치를 만들어 먹는 것이다. 맛있고 재밌다. 우리의 상추쌈도 ‘오픈 상추쌈’으로 진화시킬 수 있을 것 같다. 나는 “유연안정성 모델은 오픈 샌드위치가 아닐까요”라고 말했다. 모두들 의아한 표정이다. “빵 두 조각에 해당되는 유연성과 안정성에는 각각 수량적 유연성, 근무시간 유연성 등과, 직업 안정성과 임금 안정성 등 여러 가지가 있지요. 이들의 연계 방식도 여러 가지가 있어 수많은 유형의 유연안정성 모델이 생겨나지요. 유연성을 수용하는 것은 안정성에 대한 신뢰가 있을 때 가능하겠지요. 유연안정성의 공통성과 특수성이 있는 것이고 그 공통성이 오픈 샌드위치, 특수성은 내용물이지요.” 여러 내용의 유연성과 여러 내용의 안정성의 연계 패턴(patterns of nexus)과 내외적 조건에 따라 여러 유형의 제도화가 가능해진다. 덴마크는 협동조합주의적 내부 조건과 결합해 노사정 3자기구에 의해 추진되었고, 네덜란드는 높은 수준의 고용보호 전통을 바탕으로 비정규직 보호에 초점을 맞춘 워크 셰어링과 결합해 노사 양자기구로 대체되었다. 스웨덴, 핀란드 등은 높은 수준의 고용안정성을 기반으로, 노조의 비판을 피해 정식 이름은 안 쓰지만 기업경쟁력 제고를 위한 각종 경쟁 정책을 도입하는 가운데 사실상의 노동유연성 강화와 일자리 만들기 정책을 밀고 있다. 유럽연합(EU)의 리스본전략이나 국제노동기구(ILO)의 세계고용 어젠다에서 보듯이 서유럽의 이해관계자 자본주의에서도 유연안정성 모델에 높은 관심을 보이고 있다. 영미형 주주자본주의, 특히 영국에서 노동당 집권 이후 대처리즘의 전통 위에서 노동안정성 정책이 추진되어왔고, 최근 신자유주의 파탄 이후 더욱 강화되고 있다. 주주자본주의와 이해관계자 자본주의가 수렴되고 있는 것이다.

워크 셰어링 모델이 네덜란드 특수모델에서 어느 나라든 대체 가능한 일반모델로 바뀌고 있듯이, 유연안정성 모델도 덴마크적 특수모델에서 어느 나라도 대체 가능한 일반모델로 바꾸어야 할 것이다. 식탁 세미나 끝에 덴마크인 여교수가 말했다. “유연안정성 모델이 오픈 샌드위치라는 말 재밌어요. 내용물은 사정에 따라 대체가 가능하겠지요. 찬성해요.” 우리는 코펜하겐 거리를 걸으며 상점이나 디자인 전시장도 들르면서 보행 세미나를 계속했다. 유연안정성 정책에서는 해고 후 실업수당을 기업이 아니라 정부, 즉 납세자가 부담한다. 그러므로 세금이 노동자 소득의 50% 정도다. 그러나 기업법인세는 스웨덴과 함께 26%로 일본보다 낮다. 그러니 기업 경쟁력이 높아가고 해고된 노동자를 얼마든지 흡수한다. 신재생에너지 기업 포스테크에서 휴가중인 직원과 배 한척을 보내 우리를 해상풍력단지로 안내해줬다. 내가 “당신은 유연안정성 모델 속에서 불편하지 않으냐”고 물었더니, 직원은 ‘전체적으로 적재적소로 찾아가게 하는 제도’라며 밝게 웃는다. 문제는 한국이다. 호텔에서 빨간 지붕의 아름다운 집들을 내다보며 상념에 잠겼다. 정부는 노동유연성을 강조하며 사회안전망 구축에 노력하겠다고 덧붙이지만, 구름 잡는 이야기다. 수량적 유연성은 미국보다 높다는데 안정성과 정부의 적극적 노동시장정책 지출비는 경제협력개발기구(OECD) 중 최하급이며 공권력은 노동자의 신뢰를 잃고 있다. 여기에서 해고는 절벽에서 떠미는 것과 비슷하다. 북유럽이 ‘해고=전직’을 의미하는 해고 안심사회, 전직 안심사회라면 미국은 해고 불안사회, 한국은 해고 추락사회 혹은 해고 사망사회이다. 세상에 직수입할 수 있는 모델은 없다. 직수입을 전제로 한 수용론과 비판론은 정신 나간 짓이다. 기존 논리에 사로잡힌 경직된 사고부터 유연화시켜야 하며, 특히 유연안정성 모델에 대한 유연한 사고가 중요하다.

광고

기사공유하기