등록 : 2010.07.18 22:13

수정 : 2010.07.18 22:13

|

|

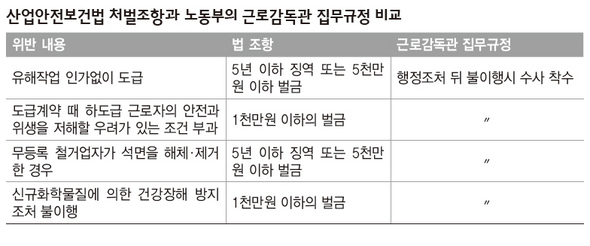

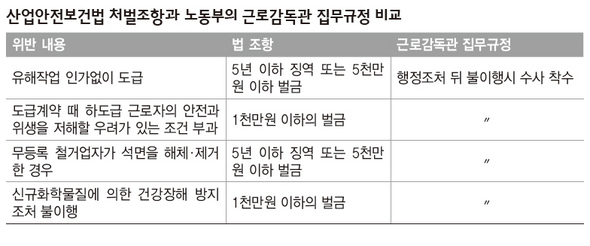

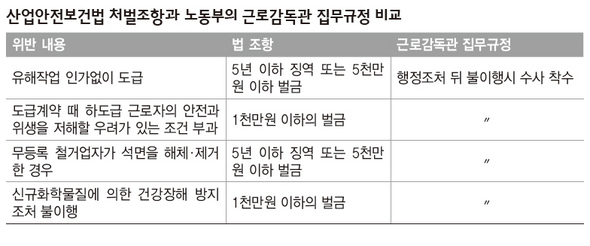

산업안전보건법 처벌조항과 노동부의 근로감독관 집무규정 비교

|

산업안전법 위반 사례, 수사 않고 ‘선 시정조처’만 반복

느슨한 ‘감독관 집무규정’ 방치…“산재조장·직무유기”

경인지방노동청의 한 근로감독관은 2007년 3월 비계(높은 곳에서 공사를 할 수 있도록 임시로 설치한 가설물)에 안전난간을 설치하지 않은 공사현장을 발견했다. 이 경우 산업안전보건법은 5년 이하 징역이나 5000만원 이하 벌금에 처하도록 하고 있다. 그러나 이 근로감독관은 내부 규정에 따라 시정명령으로 마무리했다. 결국 이 공사현장에서는 한 달 뒤 노동자 1명이 난간에서 떨어져 숨졌다.

중대한 산업재해를 막기 위해 산업안전보건법이 형사처벌을 규정한 상당수 사안에 대해 고용노동부가 시정조처로 대신해, 노동자 안전을 위협하고 있다는 지적이 일고 있다.

18일 지방노동청 근로감독관들의 산업 현장 감독 때 지침이 되는 고용부의 ‘근로감독관 집무규정’을 보면, 상위 법규인 산업안전보건법이 5년 이하 징역형이나 5000만원 이하 벌금형 등 무겁게 처벌하도록 규정한 상당수 법 위반 사안에 대해서도 우선 시정조처부터 한 뒤 같은 일이 재발하거나 사업주가 시정을 하지 않는 경우에만 형사처벌하고 있다. 이런 집무규정 조항은 14가지나 된다.(표 참조)

또 행정벌인 과태료에 대해서도 부과에 앞서 우선 시정조처하도록 한 조항은 수십 가지에 이른다. ‘민주사회를 위한 변호사모임’ 노동위원장인 권영국 변호사는 “법률 위반 행위가 있으면 우선 수사를 한 뒤 정상 참작의 사유가 있을 때 기소유예 조처 등을 해야지, 수사조차 않는 것은 고용부의 직무유기”라고 지적했다.

감사원도 2008년 고용부 감사에서 이런 문제점을 지적하고 개선을 권고했다. 감사원은 감사결과 보고서에서 “위임 근거도 없이 범법자 양산을 줄인다는 사유로 단순 시정조처가 반복되면서 사업주의 법 위반에 대한 경각심이 적어져 산업재해 예방효과가 미흡하다”고 지적했다. 그러나 고용부는 공사 현장의 끼임·추락사고 예방과 관련된 규정만 ‘즉시 처벌’로 바꿨을 뿐 나머지는 그대로 유지해 오고 있다. 고용부 산업안전보건정책관실 관계자는 “관련 시행규칙만도 800개 조항에 이르고 법 체계가 복잡해 사업주가 모두 인지하기가 쉽지 않아 감독관이 엄격하게 적용하는 데 한계가 있다”고 말했다.

고용부가 이렇게 미온적으로 대응하는 사이 산업재해는 크게 늘고 있다. 고용부는 지난 5월 “최근 산업재해가 크게 늘어 20년 전 수준으로 돌아갈 우려가 있다”며 ‘100일 특별점검 계획’을 발표하기도 했다.

고용부는 최근 과태료 관련 조항은 적발 즉시 부과하되, 액수는 2년 동안의 적발 횟수에 따라 달리 매기는 내용의 시행령 개정안을 입법예고했다. 이에 대해 홍희덕 민주노동당 의원은 “감독이 2년에 3차례 이상 이뤄지지 않기 때문에 새 개정안의 산업재해 예방효과는 거의 없다”며 “결국 중대재해의 발생과 산재 은폐는 고용부의 사용자 봐주기 탓이 크다”고 지적했다.

전종휘 기자

symbio@hani.co.kr

광고

기사공유하기