|

|

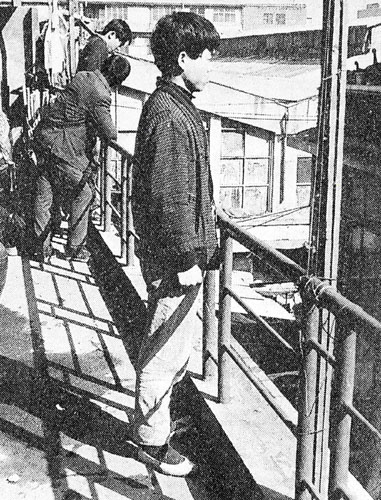

전태일이 재단사로 일하던 1960년대 말 서울 평화시장 인근 중부시장에 들렀을 때의 모습.

|

[분신 40주기…다시 전태일을 말하다] 그의 삶과 죽음

노동현실 일깨운 ‘아름다운 청년’

1970년 11월13일 오후 1시30분께 서울 평화시장의 젊은 재단사 전태일이 노동조건 개선을 요구하며 제 몸에 불을 붙였다. “근로기준법을 준수하라”, “우리는 기계가 아니다”, “일요일은 쉬게 하라”고 그는 요구했다. 엄혹한 군사정권 치하에서 정치적 민주화에만 몰두했던 한국의 지식인들은 전태일의 분신에 엄청난 충격을 받았다. 분신은, 전태일이 스스로를 불살라 우리 사회의 양심을 향해 쏜 화살이었다. 전태일은 1948년 경북 대구에서 가난한 봉제업자 전상수씨와 이소선씨 사이에서 태어났다. 경제적 궁핍과 배고픔은 그의 인생의 반려자였다. 열여섯살 되던 1964년, 돈을 벌러 집을 나간 어머니 이씨를 찾아 서울로 올라온 태일은 신문팔이, 구두닦이 등으로 힘겨운 생계를 이어가다 이듬해 청계천 평화시장 봉제공장에서 미싱 시다로서의 삶을 시작했다. 열악한 노동현실은 전태일의 가슴에 불을 질렀다. 10대 여공들은 똑바로 설 수조차 없는 다락방에서 하루 15시간씩 일했지만, 월급만으론 밥 먹고 살기조차 힘들었다. 장시간 격무에 시달린 그들은 각종 안과 질환과 위장병, 신경통에 시달렸다. 하루 8시간 노동과 정기 건강검진 등을 규정한 노동법은 휴짓조각에 불과했다. 노동청의 근로감독관은 허수아비였다. 초등학교도 미처 마치지 못한 전태일은 스스로 ‘근로기준법’ 공부를 시작했지만, 한자어 독해에 어려움을 겪었다. “옆에 대학생 친구 하나 있다면 얼마나 좋을까”라는 전태일의 안타까운 소망은, 그가 숨진 뒤 수많은 대학생들의 가슴을 후볐다.

|

|

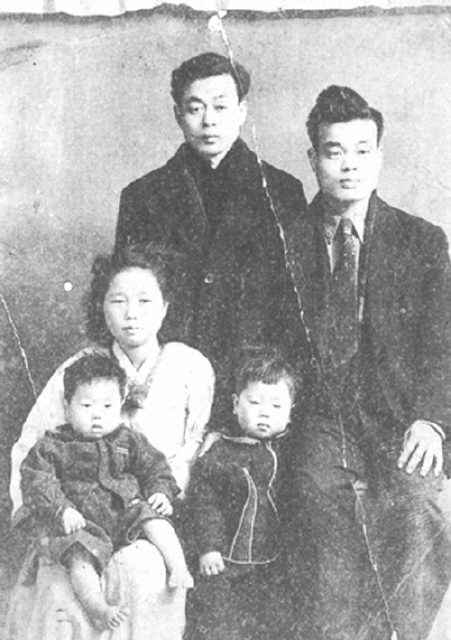

전태일이 어릴 적 찍은 가족사진. 어머니 이소선씨부터 시계 반대 방향으로 동생 태삼씨, 전태일, 아버지 전상수씨, 큰아버지.

|

전태일은 다른 재단사와 함께 ‘바보회’와 ‘삼동친목회’를 조직해 노동실태 조사를 벌이는 한편, 노동청과 언론에 사실을 알리고 개선을 모색했다. 노동청의 무성의한 태도, 경찰 정보과 형사의 개입 탓에 뜻을 이루지 못한 전태일은 11월13일 “내 죽음을 헛되이 하지 말라”고 외치며 분신했다. 숨진 지 13년 만인 1983년 신군부 시절, 글쓴이 이름도 없는 단행본 <전태일 평전-어느 청년노동자의 삶과 죽음>(돌베개)이 출간됐다. 91년에 저자 조영래 변호사의 이름을 단 새 책이 나왔으나, 조 변호사는 그 직전 폐암으로 숨졌다. 그의 삶을 다룬 영화 <아름다운 청년 전태일>도 95년에 만들어졌다. 부마항쟁기념사업회가 40주기를 기념한 연극 <엄마 안녕>을 올해 무대에 올렸고, 최근엔 4개 출판사가 공동으로 <너는 나다>란 책을 내는 등 전태일은 여전히 우리 곁에 살아 숨쉬고 있다. 전태일은 시위를 떠났으되 아직 과녁에 닿지 않은 화살이다.

|

|

1960년대 말 전태일(맨 오른쪽)이 재단사로 일하던 서울 평화시장의 한미사 동료들과 함께 공장 안에서 찍은 사진.

|

전종휘 기자 symbio@hani.co.kr

| |

광고

기사공유하기