|

KEC·금호타이어 등 5개사 노조 간부·조합원 910명에

5개월새 750억원 손배소…쌍용차 포함땐 무려 1000억

급여통장외 집까지 가압류 노동자들 가족 파탄위기

사용자 쪽의 손해배상 청구와 가압류가 노동자들을 점점 더 옥죄고 있다. 8년 전 거액의 손해배상 소송이 노동자들의 잇따른 자살을 불러오자, 소송을 자제하기로 했던 노사 합의는 온데간데없다.

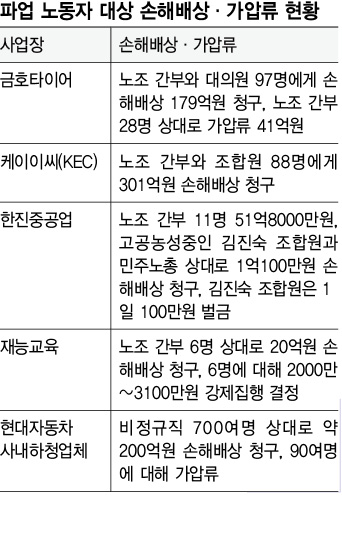

22일 <한겨레>가 최근 6개월 사이 노사 갈등으로 말미암아 손해배상 청구소송이 제기된 대표적인 사업장 5곳을 확인한 결과, 손해배상 청구 금액이 750억여원에 이르는 것으로 집계됐다. 케이이씨(KEC) 301억원, 금호타이어 179억원, 현대자동차(사내하청업체 포함) 200억여원, 한진중공업 53억7700만원(고공농성 중인 김진숙 조합원에 대한 벌금 9600만원 포함), 재능교육 20억원 등이다. 손해배상에 걸려 있는 노조 간부와 일반 조합원은 910여명에 이른다.

2년 전 정리해고에 맞선 파업의 책임을 물어 쌍용자동차 노동자들에게 청구된 232억원(회사 100억, 보험사 110억, 국가 22억원)까지 포함하면 손해배상액은 1000억원에 육박한다.

거액의 손해배상 청구소송에 내몰린 노동자들은 생존권마저 위협받고 있다. 임금 삭감과 도급화 등으로 갈등을 겪고 있는 금호타이어의 경우, 손해배상 소송에 이어 노조 간부 28명을 상대로 41억원의 가압류까지 건 상태다. 이 회사 김봉갑 노조위원장은 “급여통장과 집에 압류가 걸려 있어 노조 간부들의 고통이 이만저만이 아니다”라며 “우울증으로 병원에 입원하거나 이혼 위기에 놓인 사람도 있다”고 했다.

재능교육 해고자인 유득규 학습지노조 사무처장은 지금 살고 있는 집이 경매로 넘어갈 위기에 처했다. 회사는 20억원의 손해배상 소송과 함께 집회 등을 금지하라는 가처분 신청을 냈고, 지난해 12월 가처분 위반 행위에 대한 강제집행이 결정됐다. 유 처장은 “경매 결정으로 가족들이 많이 놀라고 있다”며 “막다른 골목으로 내몰리는 느낌”이라고 했다.

케이이씨는 ‘노조활동을 이유로 손해배상 청구, 가압류를 하지 않는다’고 단체협약을 맺어 놓고도 301억원의 손해배상을 청구했다. 손해배상을 청구한 회사들은 “노조의 불법행위로 막대한 피해를 입었다”며 “손해배상·가압류는 정당한 절차를 밟아 진행하는 것”이라고 밝히고 있다.

노동 현장에서 손해배상·가압류는 민감한 문제다. 지난 2003년 두산중공업 노동자 배달호씨는 손해배상·가압류의 부당함을 호소하며 분신자살했고, 같은 해 10월 김주익 한진중공업 노조위원장, 이해남 세원테크 노조위원장도 잇따라 스스로 목숨을 끊었다. 당시 노·사·정은 손해배상·가압류를 자제하자는 사회적 합의까지 했으나 노동 현장에서는 전혀 지켜지지 않고 있다.

사쪽이 손해배상·가압류를 남발하는 배경에는 노동자들이 합법파업을 하기가 무척 어려운 현실이 자리잡고 있다. 웬만한 파업은 죄다 ‘불법’으로 간주되고, 사쪽은 ‘불법파업’임을 내세워 법적 대응을 일삼는다. 한진중공업은 지난 2월 희망퇴직 230명, 정리해고 170명 등 400명을 구조조정했다. 정리해고는 노동자들의 생존권에 직접적인 영향을 끼치지만 이 문제로 파업을 하면 불법이 된다. 노조 관계자는 “하루아침에 일자리를 잃게 되는데 어느 누가 그대로 받아들일 수 있겠느냐”며 “달리 할 수 있는 게 없기 때문에 불법인 줄 알면서도 파업도 하고 농성도 하는 것”이라고 말했다. 현대자동차 사내하청 노동자들이 대법원 판결에 따라 정규직화를 요구하며 파업을 벌였는데, 이 또한 불법이다.

현행 ‘노동조합 및 노동관계조정법’은 ‘임금·근로시간·복지 등 근로조건을 결정하는 데 있어 주장의 불일치로 인해 발생한 분쟁’만 합법파업으로 보고 있다. 정부와 법원은 구조조정, 민영화, 정리해고 등은 경영권에 해당하는 문제이므로 이를 막기 위한 파업을 할 수 없다고 해석한다. 민주노총 법률원의 권두섭 변호사는 “합법파업 하기가 ‘하늘의 별 따기’만큼 어려운 현재 상황에서 노동 현장의 손해배상·가압류가 노동기본권인 파업권을 억압하고 노조를 탄압하는 데 주로 활용되고 있다”며 “유독 한국에서 손해배상·가압류가 심한 이유는 파업권을 부정하는 사회적 분위기가 있는데다, 법원이 소송에서 너무 쉽게 사용자 쪽의 주장을 인정해주기 때문”이라고 말했다. 김소연 기자 dandy@hani.co.kr

기사공유하기