등록 : 2011.06.22 21:26

수정 : 2011.06.22 21:26

“노사관계 질적 변화돼

산별교섭 법제화해야”

민주노총 소속 공공기관과 운수부문 노동자들로 구성된 산업별노조인 ‘전국공공운수사회서비스노조’(공공운수노조)가 출범한다. 공공운수노조 준비위원회는 22일 “사회보험노조, 화물연대 등 5만5000여명의 조합원이 참여하는 새로운 산업별노조가 24일 출범할 예정”이라고 밝혔다. 노동계에서는 공공운수노조 출범을 계기로 기업별노조 체제에 맞춰져 있는 현재의 법제도를 개선해야 한다는 지적이 나온다. 적지 않은 수의 노조가 이미 산업별노조로 전환했지만, 기업별노조 중심의 제도 탓에 기본적인 교섭조차 진행하기 어려운 실정이기 때문이다.

■ 노조 이기주의 극복, 산업별노조가 대안 노동 문제 전문가들은 현대자동차노조 장기근속자 자녀 우선채용, 서울지하철노조 민주노총 탈퇴 등 최근 쟁점이 된 대기업노조 이기주의와 실리 중심 노동운동의 가장 큰 원인 가운데 하나로 기업별노조를 꼽는다. 기업별노조는 ‘노동조합 및 노동관계조정법’에 따라 임금이나 노동조건 등 기업 안의 문제만 논의해야 하는 만큼, ‘그들만의 노동운동’이 될 수밖에 없다.

하지만 산업별노조는 사뭇 다르다. 금속노조 등 산업별노조의 노사 합의서를 보면, 기업별 노사관계에선 볼 수 없는 내용들이 눈에 띈다. 금속노조는 지난해 산업별교섭을 통해 산업별 최저임금(시급 4400원)을 법정 최저임금(시급 4320원)보다 80원 높게 끌어올렸고, 이를 정규직뿐만 아니라 비정규직·이주노동자에게까지 적용해 노동자 사이의 격차를 줄였다. 보건의료노조 이주호 전략기획단장은 “산업별노조 중심의 노사관계는 단순히 노조의 문제가 아니라 복지나 일자리, 양극화 해소 등 우리 사회 전반에 영향을 줄 수 있는 정책을 노사가 진지하게 논의할 수 있는 기회가 된다”며 “노사관계의 질적 변화를 가져올 수 있다”고 말했다.

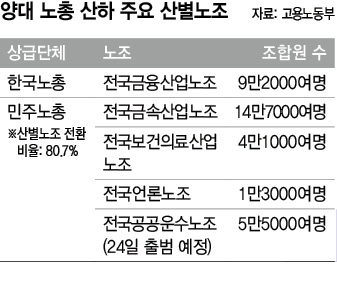

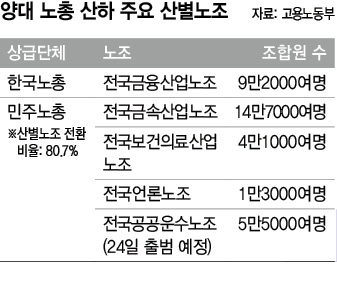

■ 법제도 없어 산업별 노사관계 파행 양대 노총의 상당수 노조는 이미 산업별노조로 전환했다. 민주노총은 조합원의 80.7%가 산업별노조 소속이다. 하지만 우리나라는 산업별노조에 맞는 법제도가 전혀 없어, 산업별 노사관계가 파행을 거듭하고 있다. 중앙교섭에 나왔던 보건의료 사용자협의회는 지난 2009년 여러가지 갈등 끝에 해산해 보건의료 노사는 지금까지 중앙교섭을 하지 못하고 있다. 금융노조도 지난 3월부터 교섭을 요구하고 있지만 사용자협의회 쪽에서 나오지 않고 있다. 금속노조도 현대차·기아차·한국지엠(GM) 등 대기업들의 경우 노조가 산업별로 전환했지만 사쪽은 산업별교섭에 참여하지 않고 있다. 금속노조 법률원 송영섭 변호사는 “산업별노조가 단체교섭을 요구하면 사용자들은 단체를 구성해 이 요구에 응하도록 하는 조항을 신설해 산업별교섭을 제도화해야 한다”며 “또 프랑스·독일처럼 산업별노조가 맺은 협약이 전체 산업에 적용될 수 있도록 산업별협약 효력확장 제도가 도입돼야 한다”고 말했다.

금속노조, 금융노조, 보건의료노조, 공공운수노조는 오는 30일 국회에서 산업별교섭 제도화를 위한 토론회를 열 예정이다.

김소연 기자

dandy@hani.co.kr

광고

기사공유하기