하청노동자 끝나지않는 눈물

고길성씨 “정규직이냐 협력업체냐 물을 때마다 주눅들어”이민수씨 “업무량 줄어 고용불안…투쟁 포기하지 않겠다”

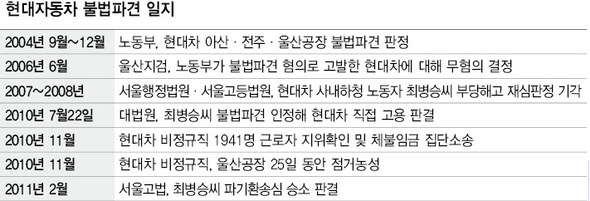

이진선씨 “내가 정규직 되면 비정규직과 함께 나서 싸울 것” 현대자동차에는 울산·아산·전주공장을 합해 8200여명의 사내하청 노동자들이 일을 하고 있다. 이들의 임금은 정규직의 50~60%가량에 그치고 늘 고용불안에 시달린다고 비정규직 노조는 주장한다. 하청 노동자들은 30대가 가장 많고, 상당수가 일자리를 찾아 ‘외지’에서 왔다. ■ 차별과 고용불안 경북의 작은 시골마을에서 일자리를 찾아 2004년 울산에 온 고길성(가명·30)씨는 처음 현대차에 입사할 당시 꿈에 부풀었다. 하지만 기대는 잠시뿐이었다. 현대차에서 정규직과 비정규직의 처우는 너무도 달랐다. 하청 노동자들은 힘든 작업에 배치되지만 임금은 정규직의 50~60%에 불과했다고 한다. 성과급도 차이가 컸고, 자녀 학자금 등은 ‘그림의 떡’이었다. 회사의 출퇴근 버스조차도 하청 노동자들은 탈 수 없었다. 눈에 보이는 차별보다 더 참기 힘들었던 것은 하청이라는 ‘꼬리표’였다. 정성민(가명·34)씨는 소개팅이나 옛 친구들 모임에 나갔을 때 누군가 직장에 대해 물으면 스스로 작아지는 기분이 든다고 했다. 현대차에 다닌다고 말하는 순간, ‘정규직이냐, 협력업체냐’는 질문이 뒤따르기 때문이다. 그는 “현대차에 다닌다고 하면 ‘대단하다’는 시선을 보내다가도 하청업체에서 일한다고 말하는 순간 뭔가 실망한 표정으로 변하는 것 같다”며 “내가 하는 일에 당당할 수 없다”고 말했다. 차별만큼이나 하청 노동자들을 옥죄는 것은 고용불안이다. 새로운 모델의 자동차가 나올 때마다 하청 노동자들은 긴장한다. 이민수(가명·35)씨는 “현대모비스 등 큰 부품업체들이 아예 엔진·섀시 등 큰 단위의 조립품을 만들어 납품하는 ‘모듈화’가 확산돼, 본사(울산공장)에서 일하는 업무량이 점점 줄어든다”며 “신차가 나올 때 모듈화 정도에 따라 공정별 업무량이 결정되기 때문에 고용불안이 심하다”고 말했다. 업무량이 줄어들면 비정규직이 구조조정의 일차적인 대상이 된다. 경제위기는 하청 노동자들에게 치명타다. 박수길(가명·38)씨는 “2008년 경제위기 때 특정 차가 잘 팔리지 않자 생산이 중단됐고 그 차를 만들던 정규직은 다른 곳으로 전환배치됐지만 비정규직 100여명은 일터를 떠났다”고 말했다.

|

울산/김소연 기자 dandy@hani.co.kr

광고

기사공유하기