등록 : 2011.09.09 17:42

수정 : 2011.09.09 20:55

당정 ‘비정규직 종합대책’ 발표

사업주 ‘보험료 3분의1’ 부담…실효성 논란

차별시정 신청권 여전히 개인만 “핵심 빠져”

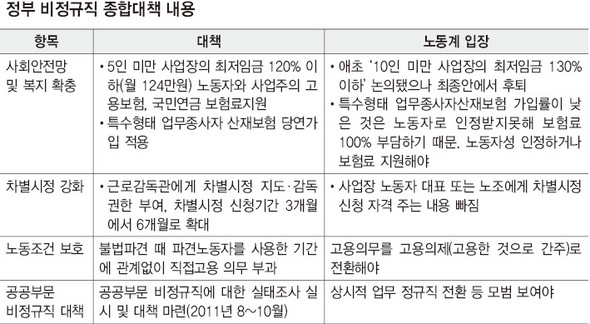

정부가 9일 발표한 ‘비정규직 종합대책’은 비정규직 노동자에 대한 불합리한 차별 해소와 저임금 노동자를 위한 사회안전망 및 복지 확충을 핵심 내용으로 하고 있다. 하지만 비정규직을 보호하는 데 꼭 필요한 정책이 빠지는 등 종합대책이라고 보기에는 내용이 미흡해 실효성이 떨어질 것이라는 지적이 나오고 있다.

■ 부실한 대책 가장 눈에 띄는 내용은 사회보험료 지원이다. 영세사업장의 보험료 부담을 줄여줘 고용을 늘리고 사회보험을 확대하겠다는 정책 방향 자체는 일단 긍정적이다. 하지만 노동시장의 현실을 고려할 때, 대상자가 너무 협소하고 지원액수도 부족하다는 평가가 많다. 한나라당과 고용노동부가 협의하는 과정에서 내용이 후퇴했다는 것이다. 정부는 5인 미만 사업장에서 일주일에 15시간 이상 일하고 최저임금의 120% 이하(월 124만원)를 받는 노동자와 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 지원하기로 의견을 모았다. 그러나 유정엽 한국노총 정책국장은 “10인 미만 사업장과 최저임금의 130% 이하를 받는 노동자를 대상으로 50%를 지원하겠다는 당초 방안에서 크게 축소됐다”고 비판했다. 김성식 한나라당 의원은 “재정 형편을 고려해 ‘5인 미만 사업장’으로 대상을 정했다”고 말했다. 현재 사회보험 미가입자는 약 380만명을 넘어서고 있다.

정부와 사용자, 노동자가 보험료의 3분의 1씩을 부담하도록 한 것을 두고도 논란이 일고 있다. 이은미 참여연대 노동위원회 간사는 “보험료 부담 탓에 가입을 회피했던 사업장에서 3분의 1가량의 보험료를 지원받는다고 사회보험에 가입할지 의문”이라고 말했다. 이미경 민주당 의원은 이날 ‘10인 미만 사업장, 최저임금 130% 이하 노동자와 사업주에게 사회보험료 50%를 지원한다’는 내용의 ‘사회보험료 지원법’을 대표 발의했다.

정부는 골프장 경기보조원(캐디) 등 노동자로 인정받지 못하는 특수고용 노동자의 산재보험 가입률을 높이기 위해 현재의 ‘임의가입’ 방식을 ‘당연가입’으로 바꾸기로 했다. 올해 6월 기준으로 골프장 경기보조원의 산재보험 가입률은 2.13%에 그치고 있으며, 또다른 특수고용 노동자인 학습지 교사와 보험설계사의 가입률도 각각 6.94%, 8.56%로 낮다. 하지만 특수고용 노동자들의 산재보험 가입률이 낮은 이유는 노동자로 인정받지 못해 보험료를 100% 본인이 내야 하기 때문인 만큼, 이들을 노동자로 인정해주거나 보험료를 직접 지원해주지 않으면 실효성이 떨어질 가능성이 크다.

불법파견이 인정되면 원청회사가 즉시 직접 고용하도록 한 것도 한계가 많은 대책이라는 지적이 나온다. 사업주가 ‘고용의무’를 이행하지 않더라도 과태료 3000만원 이하의 처벌을 받으면 그만이기 때문이다. ‘고용의무’보다는 ‘고용의제’(불법파견으로 인정되면 원청회사가 직접 고용한 것으로 간주)가 필요하다는 주장이 나오는 이유다.

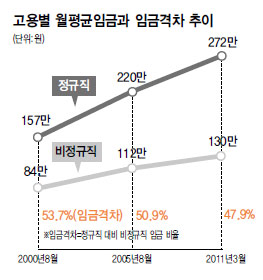

■ 핵심 빠진 차별 해소 비정규직의 차별 해소를 위해 근로감독관에게 차별시정 지도·감독권을 주고, 차별적 처우가 있은 날부터 3개월로 돼 있는 차별시정 신청기간을 6개월로 확대한 것도 핵심이 빠진 대책이라는 비판이 나오고 있다. 2007년 ‘비정규직보호법’이 만들어지면서 합리적 이유 없이 비정규직 노동자들을 차별할 수 없도록 했는데도 정규직과 비정규직의 차별이 여전한 이유는 차별시정 제도가 유명무실하기 때문인데, 이에 대한 개선책이 없다는 것이다. 2008년 1325건에 이르던 차별시정 신청이 2009년 82건, 지난해 194건, 올 6월 기준으로 17건에 머무르고 있다. 김철희 노무사(법률사무소 참터)는 “비정규직 노동자들의 경우 사업주로부터 불이익을 받을 것을 우려해 차별 신청 자체를 꺼리고 있다”며 “노조에게 차별시정 신청 권한을 주는 것이 핵심인데, 이번 대책에서는 빠졌다”고 말했다. 또 같은 사업장에서 같은 일을 하는데도 임금이나 노동조건에서 차별을 받고 있는 사내하청 노동자들이나 무기계약직이 차별시정 대상에 포함되지 않은 것도 풀어야 할 과제로 꼽힌다. 김소연 기자

dandy@hani.co.kr

광고

기사공유하기