|

|

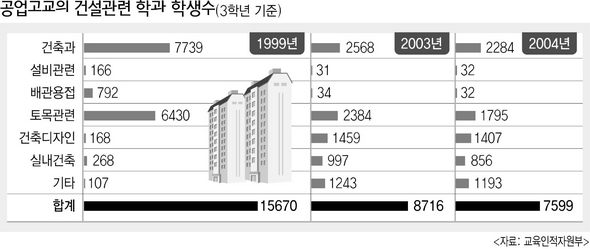

공업고교의 건설관련 학과 학생수

|

‘실습생~기능장까지’ 직종·직급별 자격요건 세분화도 필요 인력확보 대안은

2004년 기준으로 전국 공업고등학교에서 건설 관련 기능을 가르치는 학과에 소속돼 있는 학생 수는 7599명(3학년)이다. 5년 전인 99년에 건설 관련 학과 학생 수가 1만5670명이었던 것과 비교해 보면 절반에도 못 미친다. <표 참조> 서울 ㅅ공업고등학교 정아무개 교사는 “아이들이 졸업 뒤 건설 현장으로 간다고 생각하지 않기 때문에 학교에서도 적극적으로 권장하기 어렵다”며 “요즘엔 거부감이 큰 ‘건축’이나 ‘토목’이라는 단어에 ‘인테리어’나 ‘정보’ 등의 이름을 섞어 운영하는 학교가 많다”고 말했다. 청년층이 진입하는 첫 입구인 공고에서부터 기능인력 양성 시스템이 제대로 작동하지 않고 있는 것이다. 하지만 더 큰 문제는 졸업 뒤 진로에 대한 생각이 바뀌더라도 이후 사업주나 정부 차원의 인력 육성 과정이 없는 것도 문제다. ㅎ건설 관계자는 “건설 현장으로 뛰어드는 인력이 대부분 다른 일을 하다 실패하고 흘러흘러 들어오는 경우가 많은데, 이들에 대한 체계적인 교육시스템이 없다”며 “이들이 대부분 새벽인력시장으로 나가 일당잡부로 전전하다 다시 현장을 떠나거나, 적응을 해서 기술을 익히게 되면 벌써 나이가 한참 들어 있는 경우가 많다”고 전했다. 결국 건설 현장 기능인력들이 사적인 인연에 의해 만난 사람들을 데리고 다니면서 직접 교육을 맡게 되고, 새로 진입한 인력들은 기나긴 숙련 과정을 거치는 동안 직업에 대한 불안감에 시달릴 수밖에 없다. 전문가들은 이런 인력양성 시스템의 대안으로 직종별, 직급별 자격요건 세분화 방안을 꼽고 있다. 고등학교 실습생이나 보조근무 근로자부터 시작해 건설인력 최고 직위인 기능장 단계를 자세히 구분한 뒤 해당 자격요건 및 임금 수준 등을 구체적으로 정해 놓자는 것이다. 8단계의 직급으로 구분되는 독일 건설노동자의 경우 옥외노동과 위험도 등을 고려해 다른 산업보다 임금 수준이 높다. 독일의 건설업 훈련생 3년차의 경우 월 2천마르크를 받는데, 다른 산업 훈련생이 받는 급여는 월 500마르크 수준이다. 중간에 건설 현장에 뛰어든 경우라도 일을 배우는 실습 기간에 일정한 급여를 지급해 안정적인 상태에서 빠르게 현장 경험을 습득하게 하는 것이다. 심규범 건설산업연구원 연구원은 “이런 교육훈련과 자격 체계를 운영할 주체로 노·사·정이 참여하는 상설위원회를 서둘러 설치해야 한다”며 “이 위원회를 통해 전반적인 직업훈련 계획과 재원 조달, 자격증 제도의 정밀한 운영 방안 등을 검토해 볼 수 있을 것”이라고 제안했다. 기능인력이 되기 위해 숙련기간이 필요한 건설업의 특성상, ‘인력이 없다’고 느끼는 순간은 이미 늦는다는 게 그의 생각이다. 그는 또 “현장의 시공을 감독하는 건설교통부와 훈련 및 자격검정을 담당하는 노동부, 직업교육을 맡는 교육인적자원부의 수직적인 협력체제 구축이 중요하다”고 강조했다. 업계에서도 결국 생산 현장을 지원하고 감독하는 건설교통부가 먼저 나서 위원회 설치를 주도해야 한다는 의견이 많다. 최윤호 대한건설협회 건설진흥본부장은 “젊은 인력들이 건설 현장으로 올 수 있도록 임금이나 안전 문제, 사회보장 부분에 대한 강력한 유인책이 필요하다”며 “정부와 업계에서 문제의식은 느끼면서도 노력을 안하는 게 문제”라고 지적하기도 했다. 그는 이어 “하청에 재하청을 통해 시공하는 관행 때문에, 건설회사 가운데 기능공을 직접 고용하는 회사는 단 한 곳도 없다”며 “소속감이 있어야 직업에 대한 안정감이나 전망이 생길 수 있으므로, 장기적으로는 건설회사가 직접 기능공을 고용할 수 있는 구조가 필요하다”고 말했다. 더불어 정부에서도 고용보험 보조금을 통한 간접적이고 소극적인 지원에서 벗어나 보험재정을 과감히 인력양성제도에 투자해 스스로 직업을 찾을 수 있도록 적극 나서야 한다는 게 그의 주문이다.

석진환 기자

광고

기사공유하기