등록 : 2007.01.30 21:34

수정 : 2007.02.04 11:09

|

|

취재보도 준칙

|

|

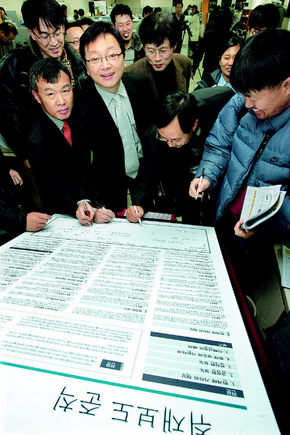

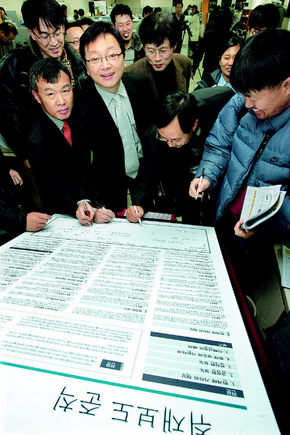

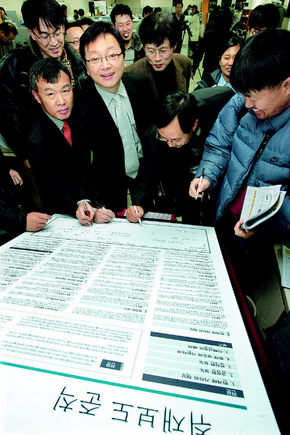

<한겨레> 기자들이 29일 저녁 서울 마포구 공덕동 한겨레신문사 편집국에서 ‘취재보도 준칙’ 선포식 뒤 50항으로 구성된 준칙에 서명하고 있다. 한겨레신문사의 모든 구성원들은 이날 독자의 신뢰를 받도록 준칙을 성실히 지켜나갈 것을 다짐했다. 김종수 기자 jongsoo@hani.co.kr |

오늘날 한국 사회에서는 전체 사회 구성원이 다같이 인정하는 공론의 장이 사라져 가고 있습니다. 이런 사회적 병폐를 가져온 핵심 요인은 언론, 특히 신문이 신뢰를 잃은 데 있습니다. 신문에 대한 시민사회의 불신은 어느 특정 계층이나 집단에 한정된 문제가 아닐 정도로 널리 퍼져 있습니다. 매일 아침 신문을 들기조차 겁이 난다거나 특정 기사나 논평을 보고 하루종일 불쾌한 기분이 가시지 않았다고 토로하는 분들도 적지 않습니다. 이런 반응은 일상적으로 신문을 만드는 사람들에 대한 경멸과 멸시로까지 이어집니다. 언론인이란 직업에 으레 담겨지던 권위와 신뢰는 점차 찾아보기 힘들어지고, 정파적 이해로 비틀린 기사와 논평들은 지탄과 연민의 대상으로 전락하기 일쑤입니다. 신문에 대한 불신은 해당 산업의 위기에 그치지 않고 사회 전반의 불신과 갈등을 더욱 악화시키는 악순환을 불러옵니다.

한겨레신문사는 사회의 공기인 신문을 벼랑끝 위기에서 구하고자 그 처방의 하나로 ‘취재보도 준칙’을 마련해 시행하기로 하였습니다. 우리가 현시점에서 최우선 순위에 둔 과제는 신뢰의 회복입니다. 그 방안은 불신을 자초한 원칙의 훼손과 무시, 잘못된 관행을 처절한 심정으로 되돌아보고 시정하는 데서 출발합니다. 이땅의 언론들은 거친 취재 행태, 자의적인 기사 판단과 편집, 균형을 잃은 논조, 편집권에 대한 안팎의 압력과 간섭, 독자의 비판에 귀기울이지 않는 독선, 공익과 사익의 혼동 등을 마구 저질러 언론에 대한 총체적 불신을 불러왔습니다. 한겨레신문사 구성원들도 신뢰의 위기를 둘러싼 책임에서 결코 자유롭지 못함을 겸허한 마음으로 고백합니다.

우리는 지난해 후반기부터 내부의 진지한 논의를 거쳐 초안을 마련하고 언론학자 등 외부 전문가의 자문을 거쳐 전문과 50조로 이뤄진 취재보도 준칙을 만들었습니다. 그리고 지난 29일 한겨레신문사 편집국에서 주주독자 대표와 자문위원 등을 모시고 한겨레신문사에서 취재·편집·논평에 종사하는 기자 모두의 이름으로 준칙을 선포하고 그 준수를 다짐하는 행사를 열었습니다. 이땅의 언론 가운데 취재보도 준칙을 만들어 내부문서로 보관하는 곳들은 있으나, 제정 의의와 전체 내용을 외부에 알리고 스스로 질책을 간청하는 것은 한겨레가 처음입니다. 6·10 민주대항쟁을 거쳐 국민의 자발적 헌금으로 1988년 닻을 올린 한겨레는 윤리강령 제정, 한글 전용과 가로쓰기 편집, 성역 없는 보도, 제작공정에서 납 활자를 추방한 최신기술 도입 등을 선도해 이 나라 언론의 새로운 지평을 연 바 있습니다. 주주 독자와 시민사회가 한겨레 취재보도 준칙 제정의 의미를 이해하고 뜨거운 관심을 지속적으로 보여준다면 악다구니와 떼쓰기 보도, 악의적 왜곡이 판을 치는 이땅의 언론풍토를 개선하는 장도에 나서는 저희의 발걸음은 한결 가벼워질 것입니다. 한겨레의 작은 시도가 갈수록 큰 반향을 일으켜 이 나라의 언론이 맹목적 반목과 증오를 증폭시키는 ‘사회의 흉기’에서 벗어나 잘잘못을 공정하게 가리고 갈등의 해법을 제시하는 ‘사회의 공기’로 되돌아갈 수 있게 되기를 기원합니다. 편집인 김효순

광고

기사공유하기