|

|

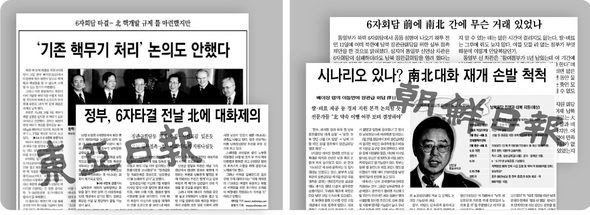

동아일보, 조선일보

|

‘한반도 불안 해소’ 긍정 측면 무시 평가절하

비용 부담·정치적 뒷거래 의혹 부각에 집중

북핵 문제 해결의 돌파구를 연 ‘2·13 합의’는 한반도의 운명을 좌우할 중요 변수가 될 것으로 보인다. 북한이 핵시설 ‘불능화’에 나설 경우 6자 회담 참가국들이 중유 100만t을 제공하는 것이 합의문의 핵심이었다. ‘2·13 합의’는 북핵 문제 해결의 전부가 아니라 시작일 뿐이다. 그러나 이번 합의로 한반도 불안을 해소하는 계기를 마련했다는 점을 부인하기 어렵다. ‘2·13 합의’ 다음날인 14일 대부분의 언론이 북핵 6자 회담 타결 소식을 객관적으로 전달하는 데 주력했지만 〈동아일보〉는 ‘기존 핵무기처리 논의도 안했다’를 1면 머릿기사 제목으로 뽑았다. ‘2·13 합의’의 평가절하에 무게를 둔 듯했다. 〈중앙일보〉도 1면 ‘10·9 핵위기 일단은 해소 기존 핵무기 해체가 숙제’라는 기사를 실었다. ‘핵무기’를 언급했지만 동아의 기사 제목과는 뉘앙스의 차이가 있었다. 반면 중앙은 이날 ‘매년 1조 이상씩…못 들어도 10조원대’라는 기사를 통해 핵폐기까지 천문학적인 비용이 들어간다는 데에 초점을 맞췄다. 보수언론들은 이날 사설에서 ‘2·13 합의’의 확대해석을 경계했다. 동아는 “한 장의 이행계획서를 위해 과연 이만한 비용을 지불해야 하는지 회의적일 수밖에 없다”고 지적했다. 〈조선일보〉는 “대한민국이 핵 공포에서 완전히 해방돼야 한다는 우리의 목표에 이르는 첫걸음을 뗀 데 지나지 않는다”고 주장했다. 언론이 침착 냉정을 잃지 않는 것은 평가할 만하지만 정당한 평가까지 인색하다면 생각해 볼 일이다. 같은 날 〈한겨레〉가 ‘6자회담 2·13합의를 환영한다’는 장문의 사설을 내보낸 것과 비교된다. 보수언론들의 인색한 평가는 15일 이후에도 계속됐다. 정치적 뒷거래 의혹 부각이 관심의 초점이었다. 동아는 15일 1면에 ‘정부, 6자 타결 전날 북에 대화제의’라는 기사를 실었고 조선은 다음날 3면에 ‘시나리오 있나? 남북대화 재개 손발 척척’이라는 기사를 내보냈다. 남북 정상회담 가능성을 제기하며 ‘대선용’이라는 꼬리표를 붙이기도 했다. 조선은 16일 사설에서 “대선에 눈이 멀어 민족의 재앙을 팔아 표를 살 수 있다는 것인지 어처구니가 없다”고 주장했다. 동아도 21일 ‘통일부, 성급하게 앞서 나가는 이유 뭔가’라는 사설에서 “남북 정상회담의 길을 닦겠다는 정치적 의도가 있는 것은 아닌지 궁금하다”고 주장했다. 남북 정상회담은 특정 정당이나 정파의 대선 유·불리를 넘어서 한반도의 운명을 결정할 수 있는 중요 사안이다. 하지만 보수언론은 ‘대선용’이라는 개념 규정을 통해 대선 국면에서 특정 정당에 불리하게 작용할 가능성을 걱정하는 기조를 담았다. 지난해 11월29일 금강산에서 남북 언론인들이 분단 61년 만에 대규모 모임을 연 일이 있다. 남북관계 개선을 위한 남북 언론인의 공동 노력이 필요하다는 공감대를 형성했다. 이들은 공동성명을 통해 “동족 사이에 대결과 긴장을 불러올 수 있는 민족분열적인 보도를 배격한다”고 다짐했다. 그러나 ‘2·13 합의’ 이후 일부 언론이 보여준 모습은 갈 길이 아직 멀다는 점을 다시 한번 확인시켰다.‘6·15공동선언실천 남측위원회’ 이준희 언론본부 집행위원은 “한반도 평화 정착과 비핵화 실현을 위해 언론이 어떤 시각으로 접근할 것인지 진지하게 고민하는 노력이 필요하다”고 지적했다. 류정민/미디어오늘 정치팀장

기사공유하기