|

|

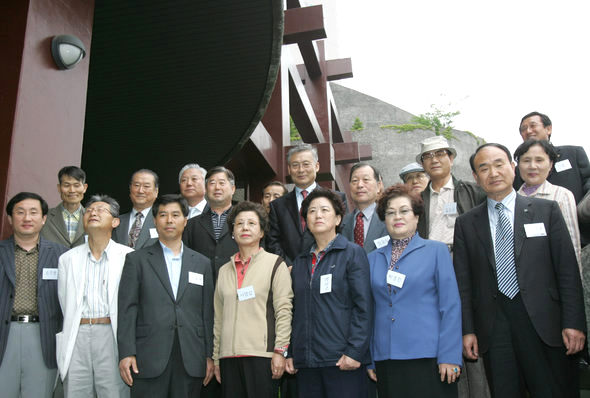

<한겨레> 창간 19돌을 하루 앞둔 14일 오후 한겨레신문사를 방문한 창간 주주들이 편집국에서 신문 제작 과정을 둘러보고 있다. 김진수 기자 jsk@hani.co.kr

|

창간 19돌 축하방문 창간주주 30여명

“태어나기 전부터 주주된 두 아이 함께 성장”“이익 남겨 배당도 좀 하라” 애정어린 쓴소리 1987년. 아직 태어나지 않은 아이 둘 몫으로 <한겨레> 주식을 샀다. ‘무명씨’ 그리고 또다른 ‘무명씨’. 1989년 아들이 태어나고, 1991년 딸이 태어난 뒤 <한겨레> 주주 명부의 두 ‘무명씨’는 ‘이종명과 이은지’라는 이름으로 바뀌었다. 이옥재(51·공무원)씨는 해마다 두 아이들의 손을 잡고 체육관과 대학강당에서 열린 한겨레신문사 주주총회를 찾았다. 남매가 커가는 동안 아침마다 <한겨레>를 읽으며 세상 돌아가는 얘기를 들려줬다. 이 아이들이 이제는 18살, 17살이 됐고, <한겨레>는 19살이 됐다. 이씨의 입가에는 흐뭇한 웃음이 떠나지 않았다. 오랜만에 자식집을 찾은 부모가 그러듯 구석구석 꼼꼼히 살폈다. 14일 오후 <한겨레> 창간 19돌 기념 주주행사에 초대받아 한겨레신문사를 찾은 그는 마주치는 <한겨레> 식구들에게 따뜻하게 먼저 눈인사를 건넸다. “<한겨레>가 더 힘을 내서 뛰어야 합니다. 그럴 수 있도록 우리가 팍팍 밀겠습니다.” 인사치레로 툭 던진 말이 아니라 주변에서 ‘<한겨레> 광신도’라는 얘기를 듣는 이씨의 말에는 진심이 배어나왔다. 정경자(63·서울 구로구)씨는 <한겨레> 창간 때 한국통신에 다니는 남편 나영섭(68)씨와 함께 목돈을 들여 <한겨레> 주식을 샀다. 짐작대로 이유는 명확했다. “민주언론이 있어야 정권교체가 되고, 민주화가 된다는 생각”에서였다. 창간 무렵부터 주변 사람들에게 ‘<한겨레> 같은 곧은 언론이 필요하다’는 얘기를 조심스레 건네면서도 한동안 주주라고 밝히지는 않았다. “새 신문을 만드는 일은 그만큼 힘든 작업이었고 조심스러웠다”고 당시를 기억하는 정씨는 “곧은 목소리 만큼 <한겨레>가 읽을거리가 많은 친근한 신문이면 좋겠다”는 바람을 내놨다. 이날 한겨레신문사를 찾은 주주 30여명은 영상물을 통해 <한겨레> 19년 역사를 훑어본 뒤 서형수 대표이사를 비롯한 임직원들과 인사를 나눴다. 이원재 한겨레경제연구소 소장으로부터 ‘언론으로서의 한겨레’와 ‘주식회사 한겨레’에 대한 설명을 들었다. 주주들은 회사 곳곳을 둘러본 뒤 한겨레 식구들과 신문사 교육실에 차려진 저녁밥상을 마주하고 앉아 <한겨레> 칭찬과 함께 쓴소리도 쏟아냈다. 충북 제천에서 버스를 타고 온 안흥식(53·세무사)씨는 “<한겨레>가 신문을 좀더 많이 팔려는 노력이 부족한 것 같다”며 “경영 잘하고 이익을 남겨서 배당 좀 하라”고 했다. 안씨는 “제천지역에 한겨레 독자를 늘리려고 직접 지국경영까지 고민했다”고 말했다. 이옥재씨에게 한겨레 주식은 뜻깊은 가산이다. 이씨는 손주들이 생겨나면 주식을 물려주려고 마음먹고 있다. “돈되는 주식보다 같이 사는 세상을 밝히는 주식을 통해 민주화를 일군 귀한 뜻도 같이 물려줄 겁니다. 그러려면 <한겨레>가 더 잘 해주셔야 합니다.”

박주희 기자 hope@hani.co.kr

기사공유하기