|

새로운 주체 ‘나·들’

한겨레신문사가 22일 창간한 <나·들>은 1인칭 ‘나’를 복수형으로 표현한 것이다. ‘나들’은 세대론이나 이념, 계층·계급을 넘어서는 신조어로서, 우리 사회에서 새롭게 부각되는 정서와 태도를 가진 이들을 일컫는다.

|

|

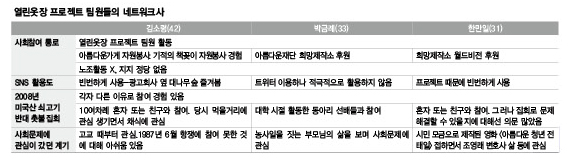

서울시 광진구 화양동에 위치한 열린옷장 사무실 한편에는 청년구직자들에게 대여해주기 위해 사회 선배들로부터 기증받은 정장이 걸려 있다. 토요일이었던 10월13일 열린 옷장 프로젝트에 자발적으로 참여하고 있는 팀원 이혜영, 대학생 인턴 김지은, 박금례, 한만일, 김소령씨가 사무실에 모였다.(뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로) 박현정 기자

|

주중엔 각자 삶터에서 일하다

1만원에 정장 빌려주기 의기투합 “우리가 공통점 없어 보이죠?

사실은 광화문 촛불집회때

한자리에 있었더라고요” ‘소셜디자이너스쿨’은 사회 혁신의 사례를 접할 수 있는 배움터다. 세상이 지금과는 달라져야 한다는 생각을 품은 이들이 모이지만, 어떻게 변해야 하는지에 대한 생각은 조금씩 달랐다. 누구라도 변화의 상을 뚜렷하게 그리지 못했다는 게 맞을 것이다. 그래서 사소한 문제의식에서 출발한 아이디어가 매우 중요하다. 그 아이디어에서부터 교집합을 찾아갈 수 있기 때문이다. 열린옷장은 금례씨의 아이디어였다. “모든 사람이 옷장을 열어 입지 않는 옷을 서로 공유하면 어떨까 생각했다. 취직하기 힘든 청년들이 경제적 어려움을 겪고 있는데, 당장 서류전형에라도 붙으면 면접용 정장을 마련하는 것도 고민거리겠구나 싶었다.” 아이디어만으로 그치기엔 아쉬웠다. 결과를 예측하기보다 행동에 옮기는 게 낫다고 생각했다. ‘소셜디자이너스쿨’의 취지도 그런 것이 아닐까 싶었다. 소령씨와 금례씨가 서비스를 현실화시킬 계획을 구체화했다. 마침 휴직을 한 뒤 뭔가 재밌고 새로운 일을 찾고 있던 만일씨가 팀에 합류했다.

|

|

나들

|

‘날라리 외부세력’으로 엮인 ‘나·들’

|

|

전국의 대학생, 종교인, 시민, 정치인 등 희망버스 참가자 수천명이 지난해 7월10일 부산역 광장에서 열린 문화행사에서 그림을 그리고 있다.

부산/류우종 기자 wjryu@hani.co.kr

|

만날 일 없던 두 사람이

홍대 청소노동자 농성때

그리고 희망버스에서 조우했다 여기, 두 사람도 닮지 않았다. 공통점이 별로 없다. 이름 박성미, 서른셋의 영화 감독이다. 이름 정상수, 서른한 살로 통신회사 관리직으로 일한다. 지난해 6월11일 두 사람은 부산 한진중공업 영도조선소에 있었다. 크레인에 올라가 있던 김진숙 민주노총 지도위원을 만나러 간 것이다. 한국 사회에서 비슷한 지향점이나 가치관을 지닌 ‘나’와 ‘나’를 보다 손쉽게 만날 수 있게 도와주는 매개체는 사회관계망서비스(SNS)다. 둘은 트위터를 통해 관계가 이어진 ‘날라리 외부세력’이다. 지난해 초 홍익대 청소용역 노동자들은 학교 쪽에 해고 철회를 요구하며 농성을 하고 있었다. 트위터 타임라인에 배우 김여진씨를 비롯한 ‘날라리 외부세력’이 등장한 것은 그때였다. 몇 명이 나서 보수 성향 신문에 홍익대 청소노동자 이야기를 광고로 내보자고 의기투합했다. 지인이 참여한 이 광고 프로젝트를 도우면서 성미씨도 자연스럽게 ‘날라리 외부세력’이 됐다. 상수씨는 ‘요즘 같은 시기에’ 사회적 발언을 하는 배우 김여진씨가 궁금했다. 트위터를 통해 홍익대 청소노동자를 돕는 일에 합류했다. 성미씨는 트위터를 처음 접한 2010년 이전까지 사회 돌아가는 일에는 도통 관심이 없었다. 노동 문제에 대해서도 마찬가지였다. “아무 생각 없이 홍익대 어머님들을 돕게 됐는데, 이게 너무 놀라운 결과를 가져온 거다. 그러다보니 다른 문제도 돌아보게 됐다. 처음엔 홍익대 어머님들만 힘든 줄 알았는데, 크레인 위에 올라가 투쟁하는 사람이 있다고도 하고….” 그 즈음 송경동 시인이 쓴 글을 접하면서, 김진숙 지도위원을 만나고 싶어졌다. 마침 김 지도위원이 트위터를 하고 있어 직접 의사소통이 가능했다. 상수씨를 비롯한 다른 날라리들도 비슷한 방식으로 김 지도위원과 소통하고 있었고, 그해 4월 희망버스에 올라타기에 앞서 다같이 부산으로 향했다. 희망버스가 출발한다는 사실은 트위터로 뒤늦게 알게 됐고, 물론 그 버스에도 올라탔다. 당시 한진중공업 사태를 ‘끝까지 지켜보겠다’고 약속을 했는데, 이를 지키기 위해 부산국제영화제가 열린 이달 초 부산으로 다시 달려갔다. ‘날라리 외부세력’은 조직이나 동호회가 아니다. 수평적 네트워크를 구성하는 개별적인 ‘나’들의 집합체라고 봐야 한다. 심지어 트위터 공식 계정조차 없다. ‘날라리 외부세력’은 일을 만들고 풀어가는 방식도 날라리스럽다. “강정마을로 현수막을 보내 달라는 이야기가 나올 때였다. 누군가 현수막을 보냈으면 좋겠다고 글을 올리니까 다른 날라리가 ‘그래, 해요’라고 올리고, 또 다른 날라리는 ‘그럼 어디서 볼까’ 이런 식으로 글이 이어져갔다. 그렇게 해서 시간과 장소가 정해지면, 그냥 모이는 거다. 그 글을 보고 올 사람 오고. 따로 호출하거나 부르지 않는다.” 성미의 설명이다. 상수씨도 자신의 시간이 허락할 때 행사나 집회 현장을 찾는다. 이때에도 우선시하는 건 책임감이 아니라 공감이다. 이들의 삶은 오늘도 따로 또 같이 이어진다. 관계 맺기는 유동적이다. 크다는 것만 짐작할 뿐, 모집단을 설정할 수 없기에 규모를 산출할 수 없다. 이들은 인구통계학 바깥에서 서식한다. 그럼에도 정확한 틀을 갖춘 조직보다 기민하다. 혹시 모르는 일이다. 마음과 마음이 닿을 때 이들이 또다른 끈으로 엮이게 될는지. 그리고 머잖아 ‘나들’이 보통명사가 될는지도. 박현정 기자

기사공유하기