등록 : 2019.01.08 04:59

수정 : 2019.01.08 04:59

① 경계 무너지는 콘텐츠 월드

OTT 누비는 2030세대

가입·해지 쉬운 넷플릭스·티빙·푹

플랫폼 바꿔가며 ‘콘텐츠 인싸’로

매달 5만원 투자도 아끼지 않아

10대들의 오아시스는 ‘웹’

유튜브·페북·틱톡 영상 즐기며

저퀄리티 B급도 “재미있으면 그만”

보통 사람도 동영상 스타로 만들어

시청의 중심, 공급자에서 이용자로

“미디어 플랫폼 구분 무의미

방대한 콘텐츠 매시간마다 생성

시청자의 선택만이 유일한 살길”

20대 직장인 이윤경씨는 요즘 인기 드라마인 <스카이 캐슬>에 푹 빠져 있다. 하지만 ‘채널 고정’ ‘본방사수’는 남의 이야기다. 아이피티브이(IPTV)나 넷플릭스로 본 다음 유튜브로 주요 장면을 다시 복기한다. 그는 이 드라마가 종합편성채널인 제이티비시(jtbc) 방영작인 줄도 최근에야 알았다. 이씨처럼 채널이나 방송사에 신경쓰지 않고 흥미있는 콘텐츠를 보기 위해 플랫폼에서 플랫폼으로 건너다니는 ‘콘텐츠 유목민’이 소비자의 대세가 되고 있다. 이런 흐름이 확산되고 있는 건 손쉽게 가입하고 끊을 수 있는 온라인 동영상 제공 서비스(OTT)가 나날이 확대되고 있기 때문이다. 유튜브와 넷플릭스로 상징되는 오티티 서비스는 전세계 콘텐츠 소비의 판을 바꾸는 ‘게임 체인저’로 자리잡아가고 있다. 국내 시장 역시 미디어 전문가들은 2019년을 오티티 서비스가 촉발한 미디어 빅뱅의 원년으로 점치고 있다. 새로운 게임 체인저들이 급속하게 바꾸고 있는 콘텐츠 시장의 소비 흐름과 산업 지형도의 변화, 그리고 전통 미디어들의 암중모색을 3회로 나눠 탐색한다.

‘1인 거주자’인 20대 후반의 회사원 김다현씨는 이른바 ‘콘텐츠 인싸’다. 방송·영화·음악 등 새로운 트렌드에 민감한 그는 동영상 제공 서비스(OTT·Over The Top) 콘텐츠 구입에 기꺼이 지갑을 연다. “매달 3만~5만원 정도는 콘텐츠 보는 데 투자한다”고 하는 그는 현재 넷플릭스·티빙(CJENM)·푹(POOQ·지상파 3사 연합 자회사)에 가입해 있다. 출근길엔 모바일 뉴스를 검색하거나 푹으로 생방송이나 라디오를 보고 듣고, 퇴근하면 넷플릭스로 “어렸을 때부터 너무나 좋아했던” 시트콤 <프렌즈>를 정주행한다. 눈이 감길 때쯤 되면 <남자친구> <알함브라 궁전의 추억>을 티빙으로 본다. 하루에 5~6시간을 오티티와 살아가는 셈이다. 하지만 현재 애용하는 플랫폼에 ‘충성심’은 없다. 2016년 넷플릭스가 처음 한국에 진출했을 때 <하우스 오브 카드> <슈츠> 등을 보기 위해 가입해 “볼만한 것은 다 몰아보곤” 석달 뒤에 끊었다가 올여름 유재석이 출연하는 예능 <범인은 바로 너>가 “너무 궁금해서” 재가입했다. 그는 “관심이 가는 콘텐츠가 나올 때마다 가입했다가 시들해지면 새로운 서비스로 넘어간다”며 “요즘 20대는 서너달 단위로 플랫폼을 옮겨다니는 게 보통”이라고 말했다.

말이 풀 뜯을 데가 있으면 어디든 달려가는 유목민처럼, 재미만 있으면 어디든 달려가 머물다 떠나는 ‘콘텐츠 유목민’들이 늘고 있다.

■ 콘텐츠 유목민이 미디어의 ‘큰손’ 30대 초반 직장인 조아무개씨도 수시로 플랫폼을 오간다. 축구를 좋아하는 그는 친구들과 스포츠 생중계를 보려고 텔레비전을 샀지만 지상파 방송은 아침 출근을 준비하면서 들을 수 있게 뉴스 정도만 켜놓는다. 집에 돌아와선 핸드폰이나 태블릿으로 화제가 되는 종합편성채널이나 케이블 채널 프로그램을 티빙에서 찾아서 본다. 영화를 좋아하는 50대의 서영애씨는 최근 넷플릭스가 투자한 영화 <로마>를 보려고 넷플릭스에 가입했다. 넷플릭스에서 가입자 수를 공개하지는 않지만 <로마>나 <버드 박스> 등 오리지널 영화 등이 온라인상에서 화제가 되면서 최근 서씨처럼 넷플릭스에 가입했다고 ‘인증’하는 이들이 부쩍 늘었다. 이전에 ‘빅사이즈’ 여성들이 등장하는 미드 <미란다>를 보기 위해 스트리밍 동영상 서비스 왓챠플레이를 즐겨 이용했던 서씨의 20대 대학원생 딸은 왓챠를 끊고 넷플릭스로 들어왔다. 서씨는 “나는 본래 한번 꽂히면 그냥 쭉 가는 스타일이라 넷플릭스에 계속 돈을 쓸 것 같은데 딸은 새로운 플랫폼을 찾아다니는 데 익숙하다”고 전했다. 씨제이이엔엠 관계자는 “부모 세대는 ‘푹이면 끝까지 푹, 티빙이면 끝까지 티빙’으로 처음에 선택한 플랫폼을 바꾸지 않지만, 어려서부터 스마트폰을 보며 자란 30대 미만 ‘디지털 네이티브’들은 언제나 좋은 콘텐츠가 있으면 이동한다”고 말했다.

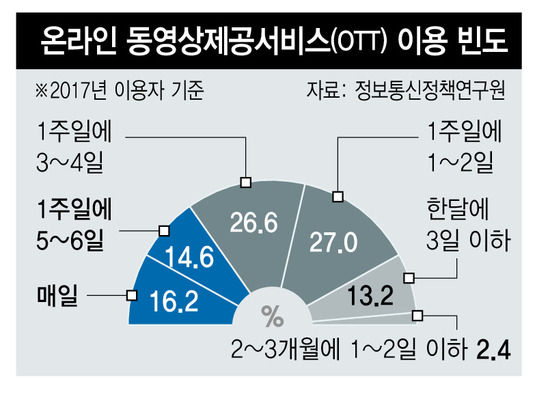

콘텐츠 유목민들의 위력은, 오티티 시장의 성장으로 이어진다. 2017년 정보통신정책연구원이 7426명을 대상으로 조사한 결과 응답자 중 36.1%가 오티티(동영상 제공 서비스)를 이용했는데 이 중 주 5일 이상 오티티를 이용하는 응답자는 30.8%로 2016년과 견줘 6.7%포인트 증가했다. 같은 정보통신정책연구원 보고서를 보면, 오티티 이용자의 5.7%만이 정액제로 이용하거나 추가 요금을 지급하고 서비스를 이용해 유료 이용이 여전히 저조한 것으로 나타났으나 2016년 4.7%와 비교하면 성장하는 추세다. 티빙을 공급하는 씨제이이엔엠 관계자는 “불법 다운로드 등 ‘어둠의 경로’에 익숙했던 이전 세대와 달리 콘텐츠의 유료 이용에 저항감이 적다”고 짚었다.

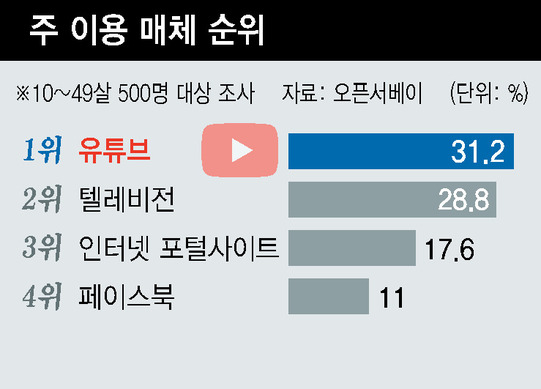

오티티와 달리 텔레비전은 하락세다. ‘경직성’이 높은 지상파·케이블 티브이보다 관심있는 콘텐츠가 있으면 가입·해지가 편리한 오티티의 유연성이 경쟁력이 있기 때문이다. 시장조사기관 오픈서베이가 최근 10∼49살 500명을 대상으로 조사한 결과, 주로 이용하는 매체 1위가 유튜브(31.2%)였다. 이어 텔레비전(28.8%), 인터넷 포털사이트(17.6%), 페이스북(11%)이 뒤를 이었다. 특히 10대 응답자 125명 중 60.8%가 컴퓨터와 모바일 기기를 통해 유튜브를 가장 많이 본다고 꼽았다. 반면 텔레비전을 주로 본다는 응답은 9.6%에 그쳤다. 또다른 시장조사기관 와이즈앱 조사에서도 유튜브는 폭발적인 성장세를 보이고 있다. 2018년 8월 기준 유튜브 애플리케이션의 국내 월간 순이용자는 3093만명에 달했다. 같은 달 국내 이용자의 유튜브 애플리케이션 이용 시간은 333억분으로, 전년 같은 기간에 견줘 42%나 늘었다. 이용 연령층도 더욱 다양해졌다. 10대(112억분)와 20대(65억분)가 여전히 많이 본 가운데 50대(64억분)의 이용 시간이 그 뒤를 이었다는 점이 눈에 띄었다.

■ ‘소년소녀 콘텐츠 유목민’의 오아시스는 웹 부모님에게 경제적으로 의지하기 때문에 돈을 내고 콘텐츠를 이용하는 것이 부담스러운 ‘10대 콘텐츠 유목민’들은 웹을 서핑하며 동영상물을 찾아다닌다. 중학교 2학년 김아무개양은 학교에서 쉬는 시간 대부분을 친구들과 함께 페이스북 클립 영상, 웹예능, 웹드라마를 보는 것으로 보낸다. 마치 20세기 소녀들이 교실에서 하이틴 로맨스물을 돌려 읽던 것처럼, 21세기 소녀들은 러브라인이 명확한 웹드라마들을 찾아보며 동질감을 확인한다. 10분 이내의 짤막한 영상, 병맛 나는 B급 광고 등을 즐긴다. 웹 콘텐츠가 청소년들의 인기를 모으는 데는 이런 동영상들이 쌍방향을 지향하고 있기 때문이다. 가령 지오디(GOD) 박준형이 이른바 ‘핫’한 장소를 찾아다니는 웹예능 <와썹맨>의 경우, 박준형은 방송 마지막에 “내가 가면 좋을 곳을 댓글로 말해달라”고 한다. 아이들은 자기가 댓글로 추천한 여행지가 다음 에피소드로 나오는 것을 보면서 자신 또한 <와썹맨>에 참여하고 있다는 느낌을 받는다. 자신을 표현하는 제2의 에스엔에스(SNS) 창구인 셈이다.

새로운 플랫폼에 올라타길 주저하지 않는 젊은 콘텐츠 유목민들은 콘텐츠 평가에서도 이전 세대보다 훨씬 유연한 태도를 보인다. “재미있으면 그만”이기 때문에, 영상·사운드 질이 좋지 않은 콘텐츠에도 공감하고 흥미를 느낀다. 보통 사람들이 만드는 동영상물이 대거 등장한 것도 이런 배경 때문이다. 서울 이태원의 한 옷가게에서 일하고 있는 김충근(49)씨가 갑자기 ‘초딩들의 삼촌’이 될 수 있었던 것도 이런 추세 덕분이다. 초등학생 아들과 함께 노는 영상 등을 유튜브에 꾸준히 올려온 그는 지난해 6월 초등학생들이 ‘틱톡’이라는 앱을 이용해 춤추는 모습을 찍는 걸 보곤, 아들과 함께 틱톡의 다양한 기법을 활용해 재미난 영상을 찍기 시작했다. 집에서 기르던 닭을 출연시키는가 하면, 영상을 끊었다 이어붙이는 방식으로 지각 위기에 처한 아들이 집에서 학교까지 순간이동을 하는 상황극을 만들어 올렸다. ‘삼촌’이라는 계정으로 올린 김씨의 영상에 푹 빠진 아이들은 아예 그를 “삼촌”이라 부르기 시작했다. 이젠 김씨가 길거리에 나가면 어린이들이 달려와 인사하고, 고민 상담도 청할 정도다.

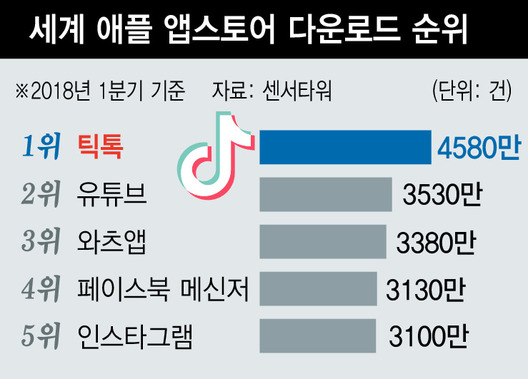

평범한 자영업자였던 김씨를 스타로 만든 ‘틱톡’은 유튜브의 아성에 도전하는 새로운 동영상 플랫폼이다. 일반적인 유튜브의 동영상 한편 길이보다 훨씬 짧은 15초짜리 소셜 동영상 애플리케이션 틱톡은 2018년 1분기 전세계 애플 앱스토어 다운로드 4580만건을 기록하며 유튜브(3530만건)를 제치고 1위에 올랐다. 그다음으로 3위 와츠앱(3380만건), 4위 페이스북 메신저(3130만건), 5위 인스타그램(3100만건) 순이었다. 2016년 중국에서 처음 출시된 틱톡은 2017년 글로벌 서비스를 시작하면서 6개월 만에 세계 150개 나라에서 월평균 1억5400만명의 이용자를 확보했다.

김위근 한국언론진흥재단 선임연구위원은 “영상 콘텐츠 시청 행위가 공급자 중심에서 이용자 중심으로 이동했다. 하루 24시간이라는 물리적 한계 속에서 이 시간을 훨씬 뛰어넘는 총량을 가진 콘텐츠가 매시간 만들어지고 있다. 시민의 선택이 유일한 살길이 됐다”고 말했다. 그는 “미디어, 플랫폼 등의 구분은 관련업계 종사자에게는 중요해도 시민들은 그저 편안하게 콘텐츠를 이용할 수 있으면 그만이다. 그래서 미디어, 플랫폼, 서비스, 디바이스 등 구분은 그들에게 무의미하다. 이들의 구분이나 이들을 통해 이용한다는 개념이 사라지고 콘텐츠만이 소비를 명확히 구분할 수 있는 유일한 잣대가 되고 있다”고 분석했다.

서정민 기자

westmin@hani.co.kr

광고

기사공유하기