|

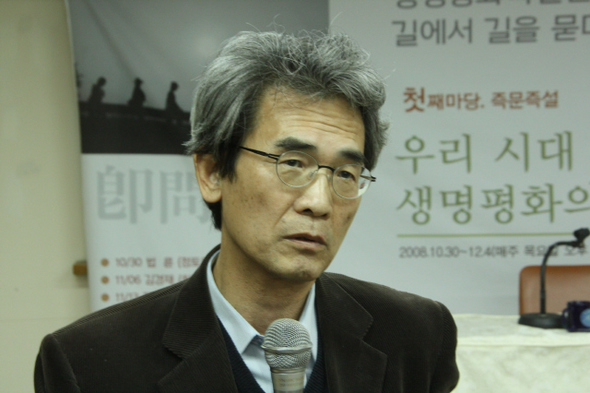

‘녹색평론’ 김종철 교수 즉문즉설

50~60일 단식 따라할 수 없어…편한 생명운동 방법 좋아자식 대안학교 보내고 대학 안보내는 사람들 제일 존경

시골 마을 상실이 모든 문제 원인…동아시아 진보는 소농 지난 20일 서울 정동 프란체스코수도회 강당에서 생명평화결사가 탁발순례를 마치면서 마련한 ‘생명평화의 길을 묻다’란 주제의 네번째 즉문즉설이 펼쳐졌다. 김종철(61) <녹색평론> 발행인은 청중 100여명의 질문에 진솔한 답변으로 일관했다. 김 발행인은 서울대 영문과를 졸업하고 영남대 교수를 지내던 중 1991년 <녹색평론>을 창간해 생태환경 문제를 대중적으로 일깨우는 데 주도적인 구실을 해온 선구자다. -우리나라에선 종교인들이 생명운동을 주도하는 경향이 있는데, 김 선생은 종교인이 아닌가? “일요일에도 늦게까지 잠자고 충동적으로 불경이나 성경을 보고, 몹시 괴로울 때만 하느님이 입에서 나오는 나 같은 사람이 종교인이겠는가. 영국 작가 로런스는 소설 <무지개>에서 밤하늘의 별을 보다가 ‘내 인생의 주인은 내가 아니다’라고 느낀다. 그는 교회에 욕을 하기도 했지만 굉장히 종교적이었다. 이런 의미에선 나도 종교적 감수성이 예민한 편이다.” -자본주의 문명을 극복하는 데 종교가 한몫을 할 수 있겠는가? “당연히 한다. 종교라는 게 우주 속에서 자기라는 존재를 의식하자는 깨침 아닌가. 이런 깨침 없이 우리가 부닥친 생명의 위기, 이 사태를 제대로 읽을 수 있으며, 이해할 수 있겠는가. 하지만 기성 교단은 종교라는 이름의 영리사업을 하는 단체 같으니 오히려 우리가 극복을 해 나가야 될 것이다. 우리 마음속에서 각자가 겸손, 자기 한계를 인식하는 종교적인 시선은 반드시 필요하다.” -김 선생과 도법 스님이 추구하신 바가 다르지 않을 것 같은데 함께 운동할 생각은 없는가?

“지금 여기 같이하고 있지 않으냐. 뭘 원하는가. 스님, 목사, 신부들이 직접 거리에 나와 생명운동 하는 나라가 우리나라 말고 없지 싶다. 그분들의 방식으로 운동을 하니 세속인들은 어떻게 해볼 도리가 없다. 지율 스님이 한참 단식할 때 만날 잔소리했다. 빨리 쓰러지라고. 단식이 그렇게 50일, 60일 넘어가면 앞으로는 한국에선 단식할 사람이 없다고 그랬다. 농담이지만 순농담만이 아니었다. 도법 스님의 걷는 방법이 누구나 할 수 있는 편한 방법이어서 좋다.” -종교인들과 힘을 합쳐 좀더 생태운동의 성과를 낼 수 있지 않겠는가? “성과를 처음부터 생각하면 아무것도 시작하지 못할 것이다. 나는 <녹색평론> 안 하면 미칠 것 같아서 하는 것일 뿐이다. 사회에 뜻있는 일을 하고 싶어서 하는 것이 아니다. 이걸 안 하면 이 신경질을 풀 길이 없다. 도법 스님도 걷는 게 좋아서 할 것이다. 그렇지 않으면 이상한 사람이다. ‘생태운동 해서 2015년에 이 나라 접수하자.’ 이런 것은 되지도 않고 관심도 없다. 우리는 국가 권력을 뺏으려고 하는 게 아니고 우리 자신의 권력을 빼려고 하는 것이다. 일관되게 성실하게 나가는 것 그 자체가 성공이다. 뜻대로 되느냐 안 되느냐가 중요한 게 아니라, 일생 동안 잡념 없이 길을 갔다는 게 정신적인 자산이 될 것이다.” -어떻게 해서 <녹색평론>을 시작하게 됐나? “40대에 들어서며 몸이 안 좋아졌다. 그래서 예민해지니 주위의 살아 있는 것, 목숨도 예민하게 다가왔다. 단식을 두어번 했는데 단식 때 들길에서 풀을 밟고 싶지 않았다. 이것도 내 생명이란 생각이 들었다. 내가 왜 건강을 잃었는지 생각해보니, 바깥이든 안이든 결국 환경과 조화를 잃어버린 때문이었다. 구체적인 계기는 91년 봄에 농민들이 보리타작을 해봐야 돈이 안 된다면서 보리밭을 불태우는 사건을 보고서였다. 보릿고개를 경험해본 분들에게 보리밭을 태운다는 것은 절망적이고 세상이 끝장났다는 충격이었다.”

|

기사공유하기