등록 : 2013.08.22 20:24

수정 : 2013.08.22 22:24

민생보장위, 최저생계비 현실화 요구

기초수급자 현금급여 46만원

22가구 중 12가구 적자

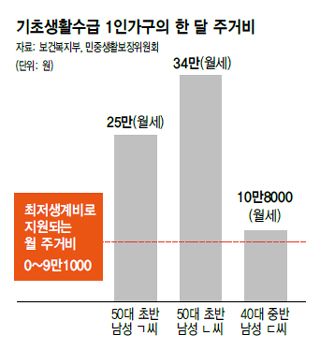

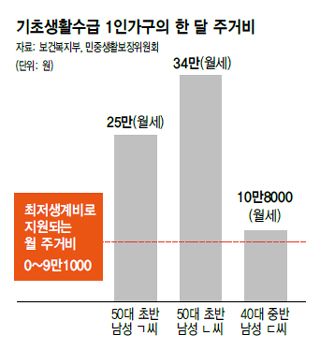

월세 절반 떼면 생활비 빠듯

“산정 비현실적…생존사투 내몰아”

서울 동자동 쪽방촌에 사는 나아무개(55)씨는 중국집 주방장 출신이다. 허리디스크와 알코올 중독이라는 만성질환을 앓고 있는 국민기초생활수급자다. 자립을 위해 독한 마음을 먹고 술을 끊은 게 6달째다. 나씨는 기초생활수급비로 생계비 36만원, 주거비 8만6000원 등 다달이 46만8453원의 현금을 정부에서 지원받는다.

수급비를 받으면 먼저 월세 22만원을 낸다. 정부가 주는 주거비 8만6000원과는 거리가 한참 멀다. 어떻게 해야 한 달에 8만여원으로 주거문제를 해결할 수 있는지 나씨는 알지 못한다. 여기에 전기비와 가스비까지 내면, 한 달 수급비의 절반 가까이가 떨어져 나간다. 겨울에는 난방을 해야 해 가스비가 10만원을 훌쩍 넘기도 한다. 나머지 돈으로 식료품비, 공과금, 전화요금 등 생활비를 지출해야 한다.

택시운전을 하고 싶지만 몸이 여의치 않아 포기한 나씨는 고물을 주워 팔곤 한다. 이마저도 주변 누군가 동사무소에 신고하는 바람에 몇 번 불려갔다. 일을 하면 수급비가 깎인다는 통보를 받았다. 그 뒤로는 아무 일도 못하고 수급비로만 살아가는 형편이다.

올해 1인가구 최저생계비는 한 달 57만2168원이다. 하지만 나씨 같은 기초생활수급자에게 주는 수급비 가운데 현금으로 주는 건 46만8453원뿐이다. 나머지는 의료비·교육비·수신료 등의 명목으로 바우처 등을 통해 지급한다. 46만여원으로 한 달을 버텨야 한다. 지난 14일 중앙생활보장위원회가 발표한 내년치 1인가구 최저생계비는 60만3403원이다. 이 가운데 기초생활수급자가 실제 현금으로 받는 급여는 48만8063원이다.

나씨가 지난 14일까지 한 달 동안 작성한 가계부를 보면, 정부가 정하는 최저생계비의 비현실성이 그대로 드러난다. 그의 수중에는 기초생활 현금급여 46만8453원에다 장애수당(장애4급) 3만원, 빌린 돈 3만원을 더해 모두 52만8453원이 들어왔다. 하지만 지출된 돈은 주거비 22만원, 식료품비 5만원, 피복비 2만원 등을 합쳐 모두 56만4050원이었다. 빌린 돈 3만원을 고려하면 6만5000원가량 적자가 난 셈이다.

22일 빈곤사회연대 등 46개 단체가 참여한 민중생활보장위원회는 올해 3년마다 실시하는 최저생계비 계측 연도를 맞아 기초생활보장제도의 현금급여로 생활하는 22가구의 한 달(7월15일~8월14일) 가계부를 공개하고 최저생계비 현실화 등을 촉구했다.

22가구의 가계수지를 살펴보면, 12가구가 적자를 기록했으며 생계비에서 부족한 부분은 채무로 충당하는 것으로 나타났다. 최저생계비와 실제 수급액의 차이가 가장 큰 것은 주거비였다. 22가구 가운데 전세와 자가 등을 빼고 쪽방이나 고시원 등에서 월세 형태로 거주하는 17가구 대부분은 전체 지출 가운데 주거비 비중이 최저생계비 내 주거비 비중(15.8%, 4인가구 기준)을 크게 웃돌았다. 특히 대도시에서 사는 이들은 주거비 지출 비중이 30%를 넘겼다. 현행 주거비 급여가 지역별 주거비 수준을 전혀 고려하지 않고 있으며, 보장 수준도 매우 낮음을 보여준다.

또 학령기 자녀를 둔 가구의 경우는 최저생계비의 교육비 비중인 4.5%보다 두 배 이상 지출하는 경향을 보였다.

이를 위해 다른 부문의 지출은 줄여야 했다. 최저생계비의 식료품비 비중은 대략 37%대인데, 이를 넘은 가구는 6개 가구에 불과했다. 최저생계비의 보건의료비 비중인 4.4%에 가까이 쓴 가구는 달랑 4가구였다. 만성질환(관절염·고혈압·심장질환·간질환·당뇨)을 앓거나 가족 가운데 노인이나 장애인이 있어도 한 달 동안 의료비 지출이 전혀 없는 가구도 8가구에 이르렀다. 12가구는 피복·신발비를 전혀 지출하지 않았고, 교양·오락비 지출은 거의 없다시피 했다.

김선미 노숙인인권공동실천단 책임간사는 이번 가계부 조사에 대해 “최저생계비의 계측 및 도출 방식의 비현실성은 (상대적으로) 최저생계비 수준과 현금급여 수준의 지속적인 하락을 불러왔으며 이로 인해 수급가구가 생존을 위한 사투를 벌이고 있다”고 비판했다.

손준현 기자

dust@hani.co.kr

광고

기사공유하기