|

|

2005년 5월 7일 광화문에서는 내신등급제에 반대하는 고1학생(89년생) 1천여명이 모여 촛불문화제를 벌이고, 2008년 입시안을 비판했다. ⓒ인터넷뉴스 바이러스

|

KBS2 <추적60분>,‘2008입시, 왜 죽음의 삼각형이라 부르는가?’

오는 2008년 대학입시를 앞두고 있는 현 고2 학생들은 '죽음의 삼각형'이라고 불리는 내신-수능-논술 세 마리 토끼를 잡기위해 치열한 생존경쟁에 뛰어들고 있다. 내신-수능-논술 '죽음의 삼각형'…2008년 대학입시, 학생들을 옥죄다 특히 지난 3월 2008학년도 대학입시제도를 비판하는 동영상 '죽음의 트라이앵글(삼각형)'이 인터넷 사이트를 통해 급속도로 퍼져나가면서, 2008입시안에 대한 '저주받은 89년생'의 공감대는 하나로 모아졌다. '죽음의 삼각형'은 내신-수능-논술에 대한 부담감을 함축한 것으로, 동영상은 ‘학생은 학원의 돈벌이 수단도, 대학의 서열화를 위한 대상도 아니다’라는 내용을 담고 있다.

|

|

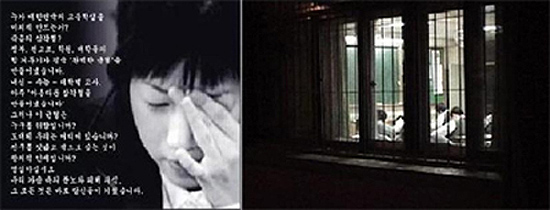

인터넷에서 대량 유포된 동영상 ‘죽음의 삼각형‘은 2008 대학입시제도를 비판하고 있다.ⓒ하얀늑대 제작, KBS제공

|

24일, KBS2 <추적 60분> 제작진은 문제의 동영상과 함께, 2008년 대학 입시를 준비하는 학생과 교사 및 학부모의 목소리와 교육당국의 입장을 심층 보도했다. 예상대로 상당수의 고2 학생들이 새로운 대입제도에 혼란해 하고 있었다. 학생들은 2008년 대입부터 내신반영비율이 50%로 확대되고, 성적이 절대평가에서 상대평가로 변화하다는 점을 가장 괴로워하고 있었다. 내신-수능-논술 어느 것 하나 소홀할 수 없는 현실은 고2학생들에게 '저주받은 89년생'이라는 오명을 남겼다. 중간고사 기간이 되면 친구의 노트를 훔쳐서라도 자신의 성적을 올리려는 처절한 몸부림…갈수록 커지는 내신부담에 학교를 떠나버린 학생들…이 모든 것이 대한민국 고등학교에서 벌어지고 있는 현실이다. 고2 학생들은 내신시험을 두고 ‘3년 동안 12번 수능을 치르는 것과 같다’고 울부짖는다. 최근에는 시험스트레스로 정신과 치료를 받는 청소년도 부쩍 늘었다고 한다. 심지어는 내신의 압박을 견디다 못해 학교를 자퇴하고 검정고시를 준비하는 학생들도 늘고 있다. 1학년을 마치고 자퇴한 서현(가명, 18)이는 수능, 내신, 논술을 모두 잘해야 하는 것이 부담스러워 학교를 그만둘 수밖에 없었다고 밝혔다. 그는 가끔 친구들과 뛰놀던 학교를 그리워 했지만, 시험스트레스로 가득한 곳으로 다시 돌아가고 싶어 하지는 않았다. 사교육비 부담 더하는 2008입시안, 현장의 목소리 반영하는 정책마련 시급 한편 내신-수능-논술을 대비하기 위해 학부모의 사교육비 부담도 날로 커지고 있다. 이는 '사교육비를 절감하고 공교육을 정상화 한다'는 2008 입시안의 목적에 크게 반하는 것이다. 올해 고등학교 2학년이 된 지행이(18)에게 지출되는 한 달 교육비는 학원비를 포함해 총 120만원이다. 여기에 논술과 영어 과외까지 더하면 190만원(입시종합 학원비40만원+수학과외비30만원+논술학원비40만원(예정)+영어과외비30만원(예정)+건강식품비20만원+교재 및 학교 공과금 30만원=190만원)이 훌쩍 넘는다. 이는 지행이네 월수입의 절반에 달하는 수치이다. 이처럼 2008대입은 학생들뿐만 아니라 학부모, 교사에게도 혼란과 부담을 안겨주고 있다. 이에 대해 교육인적자원부 김화진 대학직원국장은 지금의 제도가 학생들에게 더 부담을 준다고 보지는 않는다고 단언했다. "본고사 세대는 이보다 훨씬 어려웠다. 교육제도가 바뀔 때마다 불만이 없었던 사람이 있나? 어른들이 자꾸 부추겨서는 안 된다" 또한 김 국장은 2008입시안 선택의 옳고 그름은 후대에 평가할 문제이지, 집행단계인 지금은 평가해도 의미가 없다고 주장했다. 하지만 교육전문가들은 학생들의 분노를 공부하기 싫어하는 투정쯤으로 터부시해서는 안 된다고 우려한다. 이는 비단 89년생에게만 국한된 문제가 아니기 때문. 백년지대계라는 '교육'…하지만 우리사회에서는 1945년부터 지금까지 평균 3.3년, 15번이나 교육제도가 바뀌었다. 신뢰가 붕괴된 교실현실, 정권이 바뀔 때마다 바뀌는 탁상공론이 되지 않으려면 현장의 목소리를 정책에 제대로 반영하는 것이 시급한 과제다. 김지훈 기자 news-1318virus@hanmail.net

ⓒ2006 대한민국 청소년들의 즐겨찾기 - 인터넷뉴스 바이러스

기사공유하기