등록 : 2006.06.25 18:46

수정 : 2006.06.26 15:47

똥땅나라에서 온 친구

어른에겐 어른의 책임이 있고 아이에겐 아이의 권리가 있다. 그런데 현실에선 어른의 책임이 아이의 권리를 갉아먹는 일이 자주 일어난다. 어쩔 수 없다고 한다. 참고 살아야 한다고 억지를 쓴다.

주영이도 엄마와 떨어져 외삼촌 댁에서 산다. 아빠는 사고로 죽었고 엄마는 서울에서 미술학원을 한다. 선택의 여지가 없게 만든다. 가슴에 구멍이 나고 그 구멍으로 휑하니 칼바람이 지나간다. 커져가는 구멍을 메꾸기 위해 자꾸만 먹는다. 결국 대식증에 걸린다.

여기서 그치지 않는다. 주변 사람들의 미워함까지 주영이의 외로움과 괴로움을 더 키운다. 어른들은 얘기도 들어보지 않고 막무가내 주영이만 나무란다. “쓰으, 주영이 이 녀석!” “앉았다 일어서기 백 번, 또끼뜀 서른 번.” “큰일이다, 큰일이야. 숙제나 집안일은 죽어라 안 하면서 돼지같이 먹고 도둑질에다 낭비에다 어린 동생 두드려패기까지, 네가 나중에 뭐가 되려고 이러니?”

<똥땅나라에서 온 친구>는 진정한 사랑과 관심에 목말라하는 요즘 아이들의 이야기다. 아빠의 죽음, 돈 벌러 간 엄마, 친척 집에서 눈칫밥 먹으며 살아가는 아이 등 눈물쏟게 하는 동화의 전형을 갖추고 있기는 하지만, 그럼에도 감당할 수 없는 외로움과 현실의 무게에 짓눌려 있는 아이들의 심리를 세밀하게 잡아내는 탁월함이 엿보인다.

특히 아이들에겐 낯설고 무섭기만 한 ‘죽음의 세계’를 ‘똥땅나라’라는 그럴듯한 공간으로 제시한 아이디어는 뭇 부모들의 공감을 끌어낼만하다. “엄마, 돌아가시는 게 뭐야?” “죽으면 어디로 가는 거야?” 라는 자녀의 질문에 난감해하지 않는 부모는 없기 때문이다.

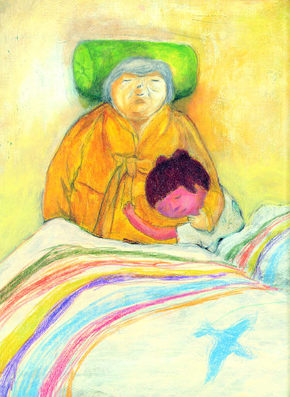

죽음 앞에서 ‘그래서 살고 싶다’는 주영의 절박한 마음이 만들어 낸 공간, 똥땅나라는 현실의 무거운 짐을 벗어버리고자 자살을 결심한 주영이에게 역설적으로 삶의 동기를 제공한다. 똥땅나라에서 온 친구인 메이플 스토리의 킹슬라임처럼 생긴 생명체는 살아있는 사람이 똥땅나라에 다녀올 수 있는 방법을 알려주고 주영이가 충실하게 그 방법을 실천하는 것이다. 인터넷 채팅처럼 꿈속에서 혹은 자신만의 독백 세계에서 슬라임과 대화를 하면서 죽음의 의미, 곧 만남과 헤어짐의 의미를 조금은 알게 된다.

슬라임은 똥땅나라에 가서 아빠와 할머니를 만날 수 있다며 들떠 있는 주영이에게 이렇게 말한다. “누가 어디 있는지는 아무도 몰라. … 차라리 네가 날마다 만나는 생명들 있지? 그 생명들한테, 아빠 사랑해요, 할머니 괜찮아요, 해 봐. 그 속에 네 아빠나 할머니가 있을지 모르니까.”

주영이는 똥땅나라 친구의 도움으로 현실의 세계로 걸어나온다. 엄마와 엄마의 남자친구 야옹이 아저씨, 동생 주리와 밤소풍을 가면서 현실의 가족 속에서 행복해지기 위해 노력한다.

작가는 이런 주영이를 성장했다고 말한다. 그래서 책 말미에 주영이의 가슴이 봉긋해지는 장면을 집어넣는다. 몸의 성장과 마음의 성장을 잘 조화시켰다는 주변의 평가가 여기서 나온다. 그런데 궁금증 하나. 아픔과 그리움을 가슴에 담고 살아가는 일은 왜 늘 현실에 밀려야만 할까? 살아간다는 것은 그런 것일까? 박정애 글, 임경섭 그림. 웅진주니어/8천원.

박창섭 기자

cool@hani.co.kr

광고

기사공유하기