등록 : 2006.07.02 19:22

수정 : 2006.07.03 14:46

논리로 배우는 수학 /

우리나라 어른들은 흔히 “수학, 그까짓 것 초·중·고 때 12년 동안이나 배웠지만 사칙연산 외에는 별로 쓰는 게 없다”는 거짓말을 밥먹듯이 한다. 어찌 이 말이 사실이 아닌가는 조금만 돌아봐도 설명할 수 있다.

자가 운전하는 사람은 아침에 출근할 때 시간에 쫓기어 과속을 하는 경우가 있다. 그럴 때마다 여지없이 앞에 나타나는 것은 과속 단속 카메라다. 규정된 제한 속도를 10km 이상 어기는 경우는 “찰칵”하면서 사진이 찍히고 며칠 뒤에는 경찰서에서 자기 차의 번호가 선명하게 보이는 사진을 담은, 속도 위반 사실을 통보하는 스티커가 날라 온다. 그런데 그 카메라는 어떻게 그 짤막한 순간에 내 차의 속도를 기가 막히게 정확히 잴 수 있는 것일까?

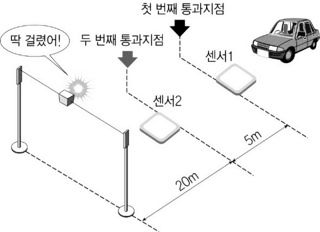

도로에 설치되어 있는 카메라의 용도와 방식은 다양하지만 고정식 과속 단속 카메라는 대부분 감지선을 이용하여 측정하는 센서 방식으로 작동된다. 도로 속에 설치된 감지선은 육안으로도 쉽게 볼 수 있지만, 운전 중에는 빨리 이동하기 때문에 이 선이 보이지 않을 뿐이다. 카메라 전방 20m 정도의 적당한 지점에 간격으로 두 감지선이 설치되어 있다. 이 감지선은 어떻게 속도를 측정하는 것일까? 우선 차량의 앞바퀴가 두 감지선 사이를 통과하는 시간을 측정할 수 있다. 그 시간을 컴퓨터로 보내면 컴퓨터가 능숙한 솜씨로 즉시 속도를 계산한다. 어떻게 하는가? 그것은 이미 중학교 1학년 또는 초등학교 과정에서도 수학 시간이나 과학 시간에 배운 식을 사용한다. (속도)=(거리)÷(시간)으로.

이제 실제로 계산을 해보자. 시내의 도로는 대부분 시속 60km를 제한 속도로 하고 있다. 이것을 60으로 나누면 분속 1km, 즉 1000m이다. 두 감지선 사이의 거리가 이므로 시속 60km로 달리는 차가 두 감지선 사이를 통과하는 데 걸리는 시간은 얼마나 될까를 계산해 보자. 그러려면 무슨 계산이 필요할까? 분속 1000m란 1분에 1000m를 이동하는 속도를 말한다. 그러므로 를 통과하는 데 걸리는 시간을 비례식을 이용하여 구하면 0.3초가 나온다. 1초의 절반도 안 되는 아주 짧은 시간이다. 그렇다면 과속을 하는 경우는 바로 그 감지선 사이의 짧은 의 거리를 0.3초보다 빨리 통과했다는 것으로 이해할 수 있다.

비록 이 시간은 사람이 잴 수는 없지만 컴퓨터는 정확히 측정을 할 것이고 그 계산 또한 빨라서 감지선을 통과하는 즉시 카메라로 하여금 사진을 찍도록 명령을 내려서 내 차를 놓치지 않고 찍게 되는 것이다.

이 부분에 나오는 속도라는 개념은 초등학교 5학년의 문제 해결 단원에서 실생활의 여러 가지 문제 해결의 소재로 주어지고 있으며, 중학교에서는 1학년이나 2학년에서 일차방정식 또는 연립방정식의 소재로 사용되어 왔다. 그런데 실제로 속도는 고등학교 수학의 어려운 주제의 하나인 미분법의 아주 중요한 핵심이기도 하다. 고등학교를 졸업한 어른들은 거의 다 미분을 배웠다. 그런데 미분을 배우고 난 이후에 우리나라 어른들에게 지금까지 남아 있는 기억은 오로지 의미도 모르는 미분법의 공식뿐이다. 바로 우리가 매일 보고 있는 과속 단속 카메라가 두 감지선 사이의 짧은 거리를 통과하는 순간적인 시간을 재서 구한 것이 순간변화율이요 쉬운 말로는 속도, 그리고 넓은 의미로는 미분이라는 것이다. 이미 과속 단속 카메라에 찍히지 않기 위하여 속도를 줄여서 통과했다면 미분을 이용하여 세상을 살아온 것이나 다름이 없다.

주식 거래 상황을 지켜보는 어른들을 보면서 얼마나 빠르게 주가의 변동을 계산하고 있을지를 상상해 본다. 발빠르게 주가의 변동을 예측하고 투자의 전략을 짜는 모든 것은 그냥 저절로 생긴 능력이 아니다. 상당한 부분은 중·고등학교를 다니는 동안 수학을 배운 결과라는 것을 무시하지 않았으면 좋겠다. 수학을 배운 결과는 성적으로도 금방 나타나지는 않으며, 인간의 중요한 사고력의 발달도 겉으로 보이는 것이 아닐 뿐 자기도 모르는 사이에 수학은 우리를 합리적으로 사고할 수 있도록 가르쳤다는 것을 이제라도 깨닫는 것이 중요하다.

2006 월드컵에서 아쉽게 16강 진출이 좌절된 지금, 이제 일상으로 돌아가야 할 때가 되었다. “대~한민국”이라는 함성을 들을 때마다 가슴 뿌듯한 감정이 솟구쳐 오르지만 동시에 가슴 한 쪽에 뭔가 아쉬운 면이 항상 남아 있다. 그것은 대한민국이 수학 교육으로는 후진국에 속해 있기 때문이다. 기초 과학이나 수학에서는 여전히 후진국이면서 스포츠 강국이나 정보통신기술 강국 운운하는 정치권과 관리들은 지금도 12%밖에 되지 않는 수학 교육의 비중을 더 줄이려 드는데, 이 비율은 세계에서 꼴찌 수준이다. 이대로 가다간 스포츠 강국은 유지할 수 있겠지만 정보통신기술 강국의 지위는 곧 놓치고 말 것이다. 왜냐하면 지금 수학 교육이 위기를 맞고 있기 때문이다. 밖으로는 수학 교육의 비중을 줄여서라도 학생들의 학습 부담을 경감해 주려는 정치적인 속셈이 수학 교육을 위협하고 있고, 교실에서는 수학의 필요성을 느끼지 못하는 학생들의 잘못된 인식이 수학 교육을 거부하고 있다.

이 글을 읽는 어른들은 자식의 장래가 아닌 나라의 장래를 위해서라도 수학 교육의 비중을 늘리는 데 힘을 실어주기를 바라며, 공부를 하는 학생들은 수학이라는 과목이 점수 때문이 아니라 본인과 나라의 장래를 위해서 아주 중요하다는 것을 깨달아서 어떻게든 수학 공부를 열심히 하려고 노력하기를 바란다.

최수일/서울 용산고 교사

choisil@mathlove.org

광고

기사공유하기