|

|

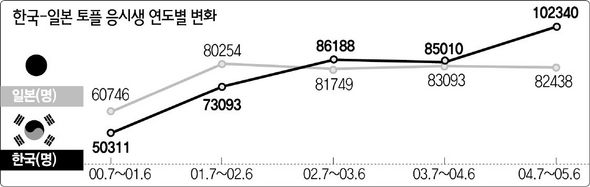

한국-일본 토플 응시생 연도별 변화

|

토플·GRE 시험 횟수·장소 턱없이 부족

수험생 여건 좋은 외국행·여행상품 출시도

내년에 미국 유학을 갈 계획인 ㄱ아무개(31·서울 서초동)씨는 두달 전 인터넷으로 12월 토플 시험을 예약하려고 했지만, 올 연말까지 수도권의 모든 시험장 예약이 끝난 뒤였다. 12월 안에 서울에서 또다른 토플 시험장이 열릴 수도 있다는 소문만 인터넷에서 돌았다. 혹시나 싶어 김씨도 하루에 한번씩 토플 시험 지원 사이트를 들락거렸지만, 시험장을 찾을 수 없었다. 이러다가 유학 일정마저 어그러질지 모른다는 생각에 초조해진 김씨는 결국 충남 아산에서 시험을 보기로 했다.

지난달 28일 일본 오사카에 있는 지아르이(GRE·미국 일반대학원 입학을 위한 시험) 시험장을 찾은 ㅂ아무개(33·서울 잠원동)씨는 깜짝 놀랐다. “한국에서 지아르이 시험 횟수가 적어 유학 일정을 맞추기 위해 어쩔 수 없이 오사카에 갔지만 그렇게 한국인이 많을 줄 몰랐다. 응시생 80여명 중 80% 정도가 한국인으로 보였다.”

토플과 지아르이 시험 때문에 유학 지망생들이 골탕을 먹고 있다. 시험 회수와 장소가 턱도 없이 부족하기 때문이다. 우리나라는 이웃 일본보다 응시생 수가 많지만 여건은 훨씬 열악하다.

지아르이 시험의 경우 우리나라에서는 한해 두 차례만 종이시험을 치는데 반해, 일본에서는 거의 매일 컴퓨터로 치는 시험을 보고 있다. 한국을 비롯해 중국·타이완·홍콩의 수험생들이 지아르이 기출 문제를 인터넷을 통해 교환하면서 성적이 치솟자, 미국 교육평가위원회가 2002년 10월부터 시험 회수를 제한했기 때문이다.

한 여행업체에서는 아예 지아르이 응시생들을 위해 39만원짜리 오사카 1박2일 여행 상품을 개발해 지갑 얇은 학생들을 끌어들이고 있다. 이 여행사 이길형 대표는 “한달에 200여명이 이용하고 있는데, 달마다 10% 정도씩 늘고 있다”고 말했다. 여행 업계는 한해 6천여명이 넘는 지아르이 응시생들이 오사카를 방문하는 것으로 추정하고 있다. 이밖에 도쿄와 싱가폴, 필리핀 등지로도 ‘지아르이 여행’을 떠나고 있다.

토플 시험도 수도권 지역의 시험장이 턱없이 부족하다. 미국 교육평가위원회의 통계를 보면, 2004년 7월부터 2005년 7월까지 1년 동안 토플 시험을 본 한국인은 10만2000여명으로 4년 전 5만311명에 비해 2배가 늘었다. 한국은 일본(한해 8만2000여명)을 제치고 세계에서 가장 큰 토플 시장이다. 그러나 토플 정규 시험장은 서울 마포에 있는 한미교육위원단 건물 한 곳 뿐이다. 일본에 4곳의 정규 시험장이 있는 것과 대조된다. 그나마 서울 종로와 대구에 한 곳씩 있던 시험장은 “수지 타산이 맞지 않는다”는 이유로 지난 9월 문을 닫았다.

현재 토플 임시시험장은 전국 10여개 대학에 있는데, 이중 2곳만이 서울에 있다. 수도권 응시생들은 상대적으로 여유가 있는 지방으로 갈 수밖에 없다. 게다가 최근 시험 도중 인터넷 서버가 다운되는 사고가 잇달아 일어나면서 대학들도 토플 시험 유치를 꺼리는 분위기다. 실제로 숙명여대는 지난 9월 서버가 다운되자 10월초 예정됐던 시험을 모두 취소했다. 한 대학의 외국어연수원 원장은 “수입도 얼마 되지 않고, 잦은 컴퓨터 사고로 학교 이미지도 실추돼 토플 시험을 꺼린다”고 말했다. 영어 강사인 박숭규(36)씨는 “미국 교육평가위원회가 토플·지아르이 응시료로 한 사람에 175달러나 받으면서 시설 지원은 매우 빈약해 애꿎은 응시생들만 피해를 보고 있다”고 말했다. 토플·지아르이 시험을 대행하는 한미교육위원단의 김남형 공보관은 “지난 9월 인터넷 토플(IBT)을 도입한 뒤 서버 이상이 잦아, 문제점을 고치기 위해 노력 중”이라고 말했다. 미국 교육평가위원회는 지난 10개월 사이에 서버 책임자를 네번이나 교체한 것으로 밝혀졌다.

한쪽에선 영어시험 ‘과열’에 대한 자성의 목소리도 나온다. 유학준비생 ㅂ아무개씨는 “한국 응시생들이 자신의 실력으로 떳떳이 시험을 보려하기보다는, 기출문제를 서로 유출하면서 어떻게든 높은 점수를 받고 보자는 식으로 매달리는 것도 큰 문제”라고 지적했다.

김기태 기자 kkt@hani.co.kr

기사공유하기