등록 : 2007.02.04 22:08

수정 : 2007.02.04 22:12

■ 다른 교과 속의 수학 2

이번에는 4학년 수학과 관련된 내용을 알아보고자 한다.

큰 수

4학년 첫 단원은 ‘큰 수’다. 여기서는 다섯 자리 이상의 수, 곧 ‘만’, ‘억’, ‘조’ 등에 관한 것을 배운다. 지난해 초 ‘4학년밖에 안된 아이들이 천, 조를 왜 배워야하는가?’에 관한 논란이 뜨거웠던 적이 있다. 그렇게 어마어마한 수는 실제 아이들의 일상과는 너무 동떨어져 있는데 왜 굳이 배워야 하느냐는 것이다. 사실 이런 비판은 매년 3월 큰 수 단원을 배울 때면 늘 등장하곤 한다. 배우는 학생들은 물론 가르치는 부모와 교사까지도 “이걸 왜 가르치고 배워야 하느냐?”며 불만스럽게 생각하는 경우도 많다. 과연 초등학생들은 언제 처음 이런 큰 수를 대하게 되는지, 과연 4학년 1학기에 배우는 것이 너무 이른 것인지 생각해 볼 필요가 있다.

3학년 1학기 <생활의 길잡이> 교과서 42쪽에는 이런 내용이 나온다.

“우리나라에서는 매일 엄청난 양의 음식물 쓰레기가 버려지고 있습니다. 음식물 쓰레기로 1년에 약 8조원이나 되는 돈이 버려지고 있습니다. ”

이 글은 물건을 아끼고 소중히 다루어야 하는 까닭, 물려받아 쓰는 전통, 음식물 쓰레기 줄이기 등이 들어있는 ‘3. 아껴 쓰는 보람’ 단원에 포함돼 있다. 글을 읽는 전국의 초등 3학년 학생들은 8조원이 얼마나 되는 지 알 수 있을까? 그저 ‘어마어마하게 큰 수’라고만 생각할 것이다.

바로 이 시기쯤 수학 시간에는 ‘9999 다음의 수를 10000이라고 한다’는 내용을 배운다. 문장제 문제들도 대부분 다음과 같다.

“현수네 학교에서는 빈 병을 이틀 동안 모았습니다. 첫째 날에는 427개, 둘째 날에는 394개를 모았습니다. 현수네 학교에서 모은 빈 병은 모두 몇 개입니까?”(3-가, 수학, 21쪽)

위 두 사례의 경우 우리가 사는 환경이 소재이고, 수학 교과나 생활의 길잡이 교과 모두 학생들의 ‘일상생활’을 중심으로 다루고 있다. 하지만 그 범위는 다르다. 수학 교과에서 현재 아이가 다니고 있는 학교 차원을 다룬다면, 생활의 길잡이 교과는 국가 차원까지 다루고 있기 때문이다.

수학을 왜 배우냐고 물으면 “일상 생활에서 사용하니까”라고 답하고, 그 예를 들라고 하면 “가게에서 물건 살 때”라고 대답하는 아이들이 많다. 그 아이들이 생각하는 일상생활 공간은 ‘우리 동네’를 벗어나지 않는다. 그러나 ‘생활의 길잡이’ 속의 생활 공간은 집과 학교, 그리고 동네를 넘어선 ‘국가’다.

이처럼 수학 시간이 아닌 다른 교과에서 다루는 생활 공간은 꽤 넓어서, 우리나라뿐 아니라 세계, 그리고 우주도 다룬다. 그렇다보니 ‘조’라는 단어를 도덕 시간에 먼저 만나고, 1년 뒤 수학 시간에 다시 배우는 것이다. 우리가 수학에서 배우기 이전에 이미 ‘조’는 있었다. 사회에서 쓰는 단위이기 때문이다. 만약 4학년이 넘어서까지 큰 수를 배우지 않는다면, 앞으로 다른 교과서에 이런 지문을 읽게 되더라도 그저 ‘어마어마한 수’라는 생각만 막연히 갖게 될 것이다.

표와 그래프

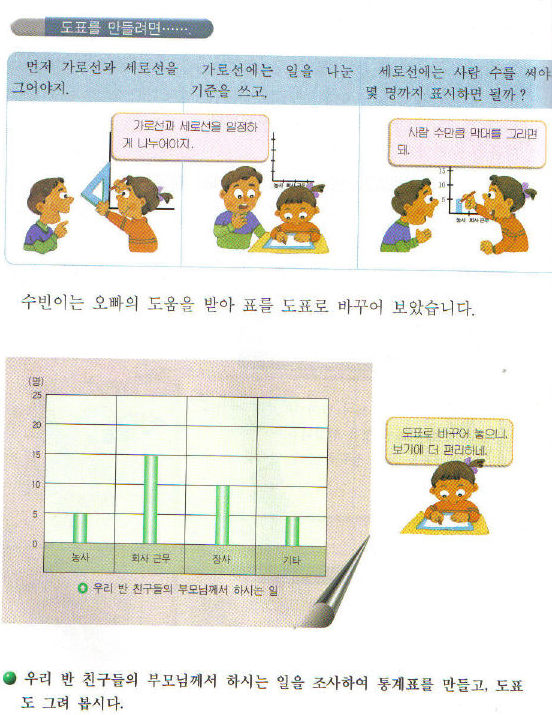

순수한 수학적인 개념이라고 생각했던 것들을 다른 교과에서 더 섬세하게 다루기도 한다. 다음은 어느 교과의 어느 단원일까?

이것은 3학년 1학기 사회 교과서 60쪽이다. 사회 교과에서는 ‘도표’라고 하지만, 수학에서는 ‘막대그래프’라고 한다. 수학에서 막대그래프 그리는 방법을 배우는 것은 수학 3-나 단계다. 또, 3학년 사회 교과서에는 ‘통계표’라는 용어도 제시돼 있는데, 이는 수학 용어가 아니다. 사회 교과서에는 ‘통계표란, 조사하여 알아 낸 수를 헤아려서 표로 나타낸 것이고, 통계표를 보고 그래프나 그림으로 나타낸 것을 도표라고 한다’고 되어 있다. 3학년 수학 교과서에는 ‘조사한 수를 막대로 나타낸 그래프를 막대그래프라고 한다’고 되어 있다. 용어는 다르지만 결국 같은 것을 가리킨다. 그리고 수학 교과서보다 훨씬 더 친절하게 그래프 그리는 법을 설명하고 있다. 이쯤에서 다시 생각해 보자. 수학은 정녕 수학 교과서에만 들어있는 것일까? 강미선/<행복한 수학 초등학교> 저자

upmmt@hanmail.net

광고

기사공유하기