등록 : 2007.02.11 15:18

수정 : 2007.02.11 15:22

이랴 자랴 누렁소야

소에 대한 책이다. 아이들이 알고 있는 소는 음매~ 음매~ 하고 울며 누르스름한 빛깔을 띠며 덩치가 크다는 정도. 요즘은 시골에서도 트랙터를 사용해서 농사를 짓기 때문에 소 키우는 집이 많지 않다. 그런데 이 시점에서 왜 소 이야기일까? 난데없이, 뜬금없이.

잠시 생각해 보자. 아무리 많은 사람들이 도시에 살고 있다 해도 언제까지 자연과 분리돼 살아가는 것이 가능할까? 책에서, 학교에서, 텔레비전으로, 컴퓨터에서 배우는 자연이란 게 그냥 어떤 것인지 알고 지나가면 그만일까? 도시 생활에서도 자연이 녹아들어 우리 삶과 유기적으로 어울려야 하지 않을까?

태어나서 지금까지 섬진강 마을을 떠나본 적이 없는 김용택 선생님은 우리 아이들에게 보여지는 자연이 삶과 격리된 것임을 관찰했다. 그리고 아이들이 알고 있는 자연이 진짜배기가 아니라 사실은 박제된 것임을 간파했다. 따라서 선생님은 죽은 자연이 아니라 실제로 우리 삶과 어우러진 살아있는 자연을 아이들에게 보여주고 싶어 했다. ‘소 책’은 여기서 출발했다.

자신의 삶의 터전에서 여태껏 해왔던 경험을 바탕으로 하고 있어, 글은 무척이나 생생하다. 누렁이가 현석이네 집으로 팔려오는 것으로 얘기는 시작된다. 통통하게 살이 오른 젖떼기로 온 누렁이는 갓 태어난 아기처럼 온 가족과 동네 사람들의 환영을 받는다. 그리고 꼬뚜레를 꿰이고, 여물을 먹고, 외양간에서 지내고, 농사일을 하는 과정을 주인공이 되어 어린이 독자들에게 들려준다.

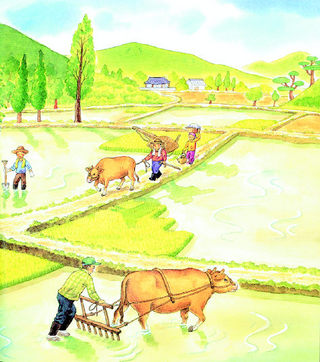

그림에서만 보던 쟁기로 논밭을 가는 장면은 영화처럼 생생하다. 처음에는 주인이 하는 말을 알아듣지 못해 채찍을 맞다가 ‘이랴 자랴’ 하는 말을 따라 움직이다 보니 밭을 쉽게 갈 수 있게 된다. 그렇게 쟁기질 요령을 알게 되면 동네 사람들은 “그 소 참 영리하네.” 하며 자기 자식처럼 칭찬을 해준다.

누렁이는 농번기철이 되면 눈코뜰새 없이 바빠진다. 모내기가 시작되면 하루도 쉬지 못하고 이 집 저 집으로 논을 갈러 다닌다. 누렁이가 하루 가서 논을 갈아 주면 사람들은 현석이네 집에 와서 이틀을 일해준다. 그래서 소는 농사철에는 두 사람 몫 이상을 한다. 하루도 쉬지 못하고 뜨겁게 내리쬐는 뙤약볕 밑에서 쟁기를 끌면 입에서 거품이 날 정도로 힘들다.

그렇게 고생한 누렁이를 위해 현석이는 냇가로 끌고 가 목욕을 시키고, 집으로 데려와서는 맛있는 여물을 듬뿍 준다. 등긁개로 등과 몸통 구석구석도 긁어준다. 그리고 현석이 아버지는 들판에서 베어온 먹음직스러운 꼴을 누렁이에게 던져준다.

우리 민족에게 소는 한 가족이나 다름없었다. 감정을 나누고, 함께 일하고, 함께 살았던 소중한 가족 구성원이었다. 학교 끝난 뒤 소를 끌고 들판에 나가 꼴을 먹일 때, 그리고 외양간에 앉아서 되새김질을 하는 소를 바라볼 때 친구 이상으로 가까운 느낌이 들었던 경험은 농촌에서 자란 부모들이라면 누구나 갖고 있으리라.

소를 통해서 생명을 이해하고, 또 자연과 사람의 공존과 조화를 깨닫게 된다면 김용택 선생님은 더 이상 바랄 게 없을 것 같다. 이혜원 그림. 푸른숲/1만원.

박창섭 기자

cool@hani.co.kr

광고

기사공유하기