|

|

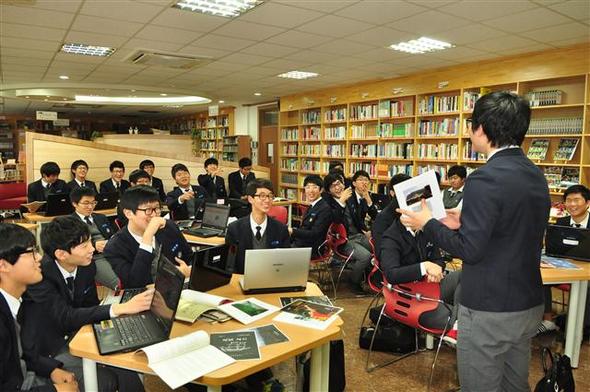

경희고 2학년 학생들이 학교도서관에 모여 ‘나만의 책 만들기’와 관련해 발표를 하는 모습.

|

경희고 학생들의 ‘나만의 책 만들기’

“내 나이는 올해로 30살. 직업은 교사다. 준비해야 할 것도 공부해야 할 것도 많다. 욕심만큼 능력이 따라주지 못하는 걸 실감한다. ‘김재호 좀 짜증나. 난 가만히 있는데 나만 까대.’ ‘그래도 나는 좋던데? 뭔가 선생님들 특유의 권위적인 모습이 없어. 근데 수업을 못해.’ 학생들이 나를 두고 하는 말이다.”

‘미숙한 초보교사’인 김 교사는 어느 날, 초등학생 시절로 돌아간다. 그리고 성장하면서 교사라는 꿈을 꾸게 된 과정들을 되밟아본다.

이 이야기는 서울 경희고 2년 김재호군이 미래를 가상해서 쓴 자서전 내용이다. 지난 1학기 때 김군은 A4용지 30쪽 분량의 자서전을 쓰는 데 공을 들였다. 2학기 때는 교직 분야로 진출하고픈 꿈을 가진 친구들과 팀을 꾸려 <훌륭한 교사는 무엇이 다른가?>라는 책을 읽었다. 그리고 혁신학교로 알려진 용인 흥덕고를 찾아 이범희 교장을 인터뷰했다. 김군은 “전교생 이름을 다 알고 있는 특별한 교장 선생님이셨다”고 했다.

“그 학교 교사분들은 수시로 공개수업을 하시던데요. 수업 자체에 주목하는 게 아니라 아이들 반응을 보시더라구요. ‘내가 수업할 때는 졸더니만 다른 선생님이 수업할 때는 왜 졸지 않을까?’ 이런 고민도 하시구요. 그 모습을 보면서 제 위주가 아니라 아이들한테 시선을 두고 관심을 쏟는 교사가 돼야겠다고 다짐했습니다.”

자서전 쓰기와 직업인 인터뷰 등은 김군만 해온 활동이 아니다. 경희고 2학년 전체(250명) 학생은 2학년 문학 시간을 활용해 자서전 쓰기와 직업인 면담 보고서로 이뤄진 ‘나만의 책 만들기’ 수업을 진행한다. 1학기 때 A4 20~30쪽 분량의 자서전을 낸 뒤, 2학기에는 진로와 관련되는 인물을 만나고 면담 보고서를 쓴다. 적성이 비슷한 학생 5명 정도가 모여 팀을 만들고, 진로와 관련한 책을 읽고 토론을 한 뒤 진로와 연관된 인물을 만나는 방식이다. 교사를 꿈꾸는 김군이 이 교장을 만난 것처럼 경제학자를 꿈꾸는 학생은 성공회대학교 정태인 교수를, 방송 분야 진출을 꿈꾸는 학생은 문화방송 최일구 앵커 등을 만났다.

인터뷰 섭외, 질문지 만들기, 인터뷰 진행 등은 누구의 도움도 받지 않고, 학생들 스스로 해야 한다. 인터뷰이에 대한 사전 정보를 찾고, 질문지를 준비하고, 실제 인터뷰 장소를 직접 찾아가는 등의 과정이 학생들한테는 두려우면서도 새로운 경험이다. 학교 쪽은 인터뷰가 확정되면 야간자율학습시간 등에 외출을 허용하는 배려를 해준다.

연말에는 이 활동을 한 결과물이 인쇄돼 한 권의 책으로 나온다. 학교에서 한 학생당 10권씩 책을 만들어주면 학생들은 이 책을 부모님 등 지인에게 판다. 판매 대금은 전액 유니세프에 기부한다. 2010년에는 203만원, 2011년에는 280만원을 유니세프에 전달했다.

이런 수업을 하게 된 데는 이유가 있다. 최인영 문학교사는 “아직 전전두엽이 활성화되지 않은 청소년들은 스스로의 삶을 성찰하고 절제하고 계획하는 걸 무척 힘들어하는데 꿈이 있는 아이들은 그렇지 않다. 꿈이 학생들의 인생에서 전전두엽 역할을 할 수 있다”며 “그런 뜻에서 일 년 동안 꾸준히 글을 쓰고, 책을 만들도록 하고 있다”고 설명했다.

지난 19일 학교도서관에 모여 곧 출간할 책의 일부인 자서전을 펼쳐 보이는 학생들의 얼굴엔 뿌듯한 미소가 번졌다. “여러분의 지난 18년과 앞으로의 12년의 삶을 담아서 자서전을 씁니다. 다시 말해 여러분의 어제, 오늘, 내일이 담긴 글을 쓰는 겁니다.” 학기 초, 최 교사가 이 활동의 의미를 설명했을 때만 해도 학생들은 이 활동을 반기지 않았다. 김문교군은 “모의고사 문제를 풀어야 할 시간에 뭔 소리를 하시는 건가 싶었다”고 했다. 시간이 지나면서 반감이 사라졌다.

“변화의 계기점이요? 이 활동을 끝까지 하고 나면 제 책을 갖게 된다는 생각을 하니까 열심히 하게 됐어요. 저는 수학교사를 꿈꾸고 있는데 자서전, 면담 보고서, 독후감 등을 다 수학 분야와 연관지어서 썼습니다. 그 과정에서 꿈을 향한 확신이 생겼어요. 1학년 때만 해도 친구들이 ‘너 수교과(수학교육과) 간다고 했다며?’ 이러면 ‘어?’ 이렇게 답할 정도로 확신이 없었는데 지금은 제 꿈에 대해 자신감이 있습니다.”

학생들한테 자서전을 써보라고 빈 종이만 던져준 건 아니다. 김문교군은 “선생님께서는 ‘일단 써 와라’가 아니라 매시간 질문을 50개 정도 주신 다음, 그 질문에 대한 답을 적어보게 하셨다”고 했다. ‘나만의 책 만들기’ 자료집 가운데 ‘나를 찾아 길 떠나기’라는 항목이 한 예다. 이 항목에는 아주 어릴 때 어디에 살았는지, 어릴 때 식사 시간의 모습을 떠올렸을 때 주위에 누가 주로 있었고, 밥 먹는 분위기는 어땠는지 등 사소한 기억을 더듬어 글로 적어보도록 하는 질문 146개가 적혀 있다. 학생들은 이런 질문에 답을 적으면서 주제를 정하고 개요를 완성한다. 자서전이 완성되는 과정이다.

최 교사가 ‘나만의 책 만들기’ 수업을 할 때 유독 방점을 찍고 강조하는 부분도 있다. 학생들은 “‘꿈 너머 꿈을 꾸세요’라는 말이다”라고 입을 모았다. 많은 이들한테 ‘네 꿈이 뭐냐?’고 물으면 판사, 의사라고 대답하는데 그 직업인이 되어서 ‘어떤 사람’이 될 것인가를 생각해야 한다는 이야기다. 학생들은 이 말의 의미를 이해하고 단순히 직업인이 아니라 세상에 어떤 도움을 주는 사람이 될 것인가도 자연스럽게 고민하고 있었다.

내 삶을 들여다보는 치유의 경험도 선사해줘

정치인을 꿈꾸는 원종복군은 “활동을 하기 전까지는 그냥 정치인이 되면 이 나라를 바꿀 수 있겠지 막연히 생각했는데 ‘꿈 너머 꿈’을 생각하면서 진정한 정치인이 뭘까를 생각해보게 됐다”고 했다.

“전에는 막연히 정치인을 꿈꿨는데 이 작업을 해보면서 공직 분야 중에서도 외교통상 분야에서 일하고 싶다는 꿈을 꾸게 됐습니다. 우리나라를 세계에 알려보고 싶다는 구체적인 방향도 그려봤구요. 또 청렴한 공직자가 돼야겠다고 마음을 먹었습니다. 제가 처음에 왜 정치인을 꿈꿨는지 그 초심도 돌아봤습니다.”

교육정책은 진로탐색의 중요성을 강조하지만 실제로 학생들한테 천천히 자신을 들여다볼 여유를 주지 못한다. 경희고 학생들도 초등학교 이후에는 특별히 진로를 탐색해본 경험이 없던 터라 이 경험이 마냥 신선하게 느껴졌다. 김재호군은 “얼마 전 다른 학교 친구랑 자서전 얘기를 했는데 무척 부러워하더라”며 “학교에서 이런 활동을 하지 않으면 개인적으로 하기란 어려운 현실”이라고 했다.

|

|

경희고 선배들이 만든 나만의 책. 경희고 제공

|

기사공유하기