등록 : 2007.06.12 14:47

수정 : 2007.06.12 14:52

|

|

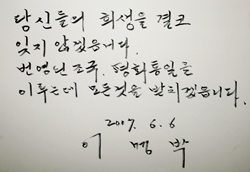

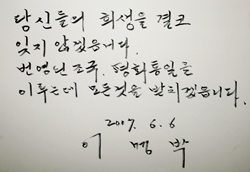

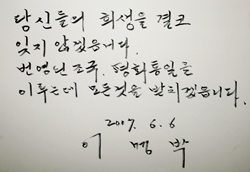

이명박 전 서울시장이 남긴 현충원 기림글.

|

주요 신문과 인터넷 소식란에서 이명박 전 서울시장의 맞춤법 이야기가 화제이다. 갑론을박! 놀랍게도 누리꾼들의 입장 차이가 분명하게 드러나면서 또한 화제이다. 이명박 전 서울시장의 맞춤법에 관한 이야기는 아래의 현충원 기림글이 발단이다.

이명박 전 서울시장이 며칠을 몇 일로 적은 적이 있어서 누리꾼들의 비판을 부추겼다고 논평하는 인터넷 글도 있다.

누리꾼들의 입장은 현행 맞춤법에 따라 '-습니다'를 잘 지켜야 한다는 사람들과 맞춤법을 완벽하게 잘 지켜 쓰는 사람이 몇이나 되겠냐는 주장을 하며 별 문제 아니라고 하는 사람들로 나뉘었다. 특히 별 문제 아니라는 입장을 밝힌 사람 중에는 아래와 같은 의견도 있었다.

|

|

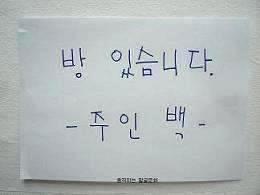

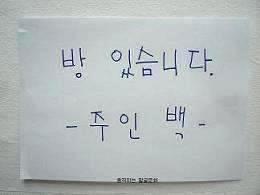

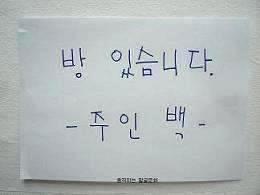

‘방 있슴니다’ ⓒ 한겨레 블로그 이기만

|

'옛날 교육을 받은 분은 ~읍니다를 ~습니다로 알고 있는 사람도 많다고 지나친 의미 부여를 경계했다.'

이와 관련하여 몇 가지 사실이 떠올랐다.

1. 몇 해 전 라디오 방송 진행자의 전화를 받은 적이 있었다. 생방송 전화 인터뷰였다. 여러 의견을 펼친 뒤 방송 진행자는 '끝으로…'라는 말로 시작하여 '있음'과 '있슴' 중 어떤 게 맞는지 알려달라고 하여 있읍니다와 있습니다, 두 가지 중 있습니다가 맞고, 있음과 있슴은 둘 다 쓸 수 있는 말이라고 대답을 하였다. 지금은 있음으로 통일하고 있다.

2. 길을 걷다보면 건물을 임대한다는 글귀가 적힌 알림종이들을 많이 볼 수 있다. 그리고 '방 있음'과 '방 있슴', '방 있읍니다'와 '방 있습니다'라는 글귀도 흔히 볼 수 있다. 심지어 '방 있슴니다'로 쓴 종이도 있다.

3. 1930년대 일제강점기 초등학교 국어 교과서에 보면 대부분 글귀들이 '있슴니다'로 끝을 맺고 있으니 일부 누리꾼이 지적한 '옛날 교육을 받은 분'에 관한 이야기는 사실이다. 이 문제는 1989년 현행 맞춤법으로 바뀌기 전의 문제가 아니라 일제강점기 근대 교육 도입 때부터 있었던 일이고 옛날에 교육 받은 사람들 중에서 어릴 때 받은 교육이 학습의 전부이거나 그 이상의 학습 기회를 갖지 못한 사람들은 모두 '있슴', '있읍니다', '있슴니다'를 섞어 쓰고 있는 실정이다.

4. 1961년과 1962년 사이에 교과과정 개편이 있었다. 또한 1905년에 강제로 맺은 을사늑약 이후-그 내용이 2천 년대 들어 드러났고 놀라우리만치 불평등한 협약이었으나-처음으로 현실을 고려한 한일 관계에 관한 규정 개정이 있던 것도 같은 시기이다. 미 군정기와 전쟁의 상처를 딛고 마침내 자주적인 교육, 자주적인 문화, 자주적인 경제 발전의 시기로 접어들기 시작한 것이 1960년대이다. 알 만한 사람은 다 알고 있듯이 박정희 전 대통령이 이 시기에 일어나 1970년대까지 장기집권을 하였다. 이른바 자주적인 문화 발전의 시기에 박정희 전 대통령이 힘쓴 일 중 하나가 한글화 작업이었다. 오죽하면 역사 가치를 가진 현판들을 자신의 필체로 바꿔치기 하였을까. 박정희 전 대통령이 쓴 현판이므로 바꿔야 한다는 논란이 있다는 기사를 본 사람은 알고 있을 것이다.

5. 신기남 의원의 한글에 관한 관심이나 이계진 의원의 한글문화에 관한 노력, 노회찬 의원의 한글 솜씨 및 관심은 잘 알려진 사실들이다.

한 정치인이 맞춤법을 틀리게 쓴 사실을 두고 말이 많은 것은 정치인의 한글에 관한 자세가 어떠해야 하는지 일반인들의 관심이 많기 때문이다.

정치인이 한글을 중요하게 다룬다는 것은 지극히 상식적인 일이다. 하지만 정치인들이 한글을 소홀하게 다룬다는 것도 상식이다. 이제는 국제화에 지나치게 힘을 쏟거나 경제 논리에 의하여 한글을 죽이거나 외국어 공용의 문제까지 힘을 쓰는 정치인들이 있을 정도이다. 물론 작고 크게 한글 및 국어 문제를 놓지 않고 늘 한글사랑에 힘쓰는 정치인들이 있을 것이다. 나는 그들이 누군지는 모르지만 늘 안건으로 한글과 국어 발전 방안을 제시하는 사람도 있을 것이다. 정치인들 중에는 옛날에 교육을 받은 사람이 있다. 일부 누리꾼의 이야기를 빌자면 이명박 전 서울시장도 옛날에 교육을 받은 사람이다. 박정희, 이명박, 신기남, 이계진, 노회찬, 그리고 주인백을 쓸 만한 건물 주인들을 놓고 맞춤법을 이야기하는 것이 어딘가 맞지 않는 부분이 있음을 나는 알고 있다. 이렇게 몇 사람만 두고 한글로 정치와 사회를 본다는 것은 근거가 약하기 때문이다.

모든 말과 글은 현실을 고려하여 쓰임새가 좋은 형식을 선택한다. 맞춤법도 현실을 고려하여 늘 바뀌기 마련이다. 그래서 완벽하게 맞춤법을 습득하고 쓰려면 늘 관심을 갖고 바뀐 것을 들여다보지 않고서는 불가능하다.

그렇게 할 만한 정치인이 누가 있겠는가. 그 바쁜 정치인들이 맞춤법을 다 신경 써가며 어떻게 좋은 정치를 펼 수 있겠는가. 그러하니 인정상 완벽하게 맞춤법을 지켜 쓸 사람이 몇 사람에 지나지 않는다는 점을 들어서 정치인들의 모자란 한글 쓰기와 노력을 너그럽게 보자는 말도 있는 것이다.

그러나 제 나라 말과 글의 현실을 모르거나 무관심한 정치인들이 현실 정치를 펼 수 있다는 것도 이상한 일이다. 한글을 권력 유지의 방법이나 제 밥그릇을 챙기는 데에 쓰는 것도 지나치지만, 늘 쓰는 것이니 대충 넘어가자, 사소한 일에 신경 쓰지 말자고 말하는 것도 지나친 일이다. 그래서 더욱 한글로 정치인의 점수를 따지는 일이 필요하다.

한글에 대한 관심이 지나친 보수주의, 지나친 민족주의, 폐쇄로 흐르는 것을 조심해야 하지만 한국 문화와 한국 사회의 기본인 한글에 대한 의식이 흐릿한 사람들의 정치를 믿을 수 없기 때문이다. 그렇다면 우리나라 정치인들 중에서 정치를 할 만한 사람은 몇 이겠는가. 이러한 계기를 통하여 정치인들이 깨닫고 한글 공부에 더 힘쓰기를 바란다.

(*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

광고

기사공유하기