|

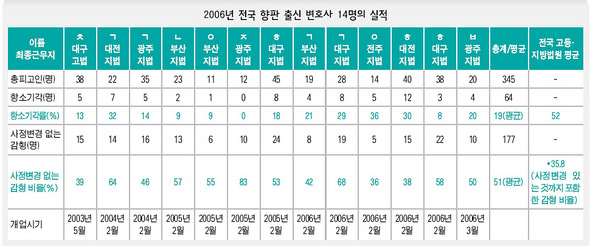

‘향판’ 출신 변호사들 형사항소심 판결 살펴보니

항소기각률도 19% 뿐…감형비율 최고 83%까지

수임사건 재판장도 ‘향판’…변호사-판사 ‘짬짜미’ 우려 <한겨레>가 ‘향판’ 출신 변호사 14명이 마지막으로 근무한 법원에서 개업 뒤 1년 동안 수임한 형사항소심 판결 305건을 분석했더니, ‘사정변경 없는 감형’ 판결을 받은 경우가 51%였다. 이는 피해자와 합의 또는 피해금 공탁 등 ‘사정변경이 있는 감형’을 포함한 전국 고등법원과 지방법원 항소심 재판의 양형부당 파기율(35.8%)보다 1.4배나 높은 것이다. 실제 ‘사정변경 없는 감형 비율’을 비교하면, 향판 출신 변호사와 일반 변호사의 격차는 더 클 것으로 보인다. 또 이들이 맡은 사건의 항소기각률은 19%로, 전국 형사항소심 사건 평균(52%)의 절반에도 못 미치는 것으로 나타났다. 향판 출신 변호사 가운데 ‘사정변경 없는 감형’ 비율이 무려 83%에 이르는 변호사도 있었다. 법원은 형사사건의 경우 1심 선고 뒤 항소심 과정에서 새롭게 피해자와 합의하거나 피해 금액을 법원에 공탁한 경우, ‘사정변경이 있다’고 판단해 중요한 감형 기준으로 삼고 있다. 그러나 이런 ‘사정변경’이 없을 땐 피고인이 감형받을 수 있는지는 오로지 재판장의 재량에 달려 있다. 특히 향판 출신 변호사들에게 이런 ‘특혜’를 준 항소심 재판장들은 대부분 향판이었다. 사정변경 없는 감형 비율이 가장 높은 광주지법 출신 ㅈ변호사는 수임한 사건의 재판장이 모두 향판이었다. 이름 밝히기를 꺼린 서울고등법원의 한 부장판사는 “지역 변호사와 유착할 우려가 있어, 최소한 형사 항소심 재판장은 향판을 시키면 안 된다는 의견이 많다”면서도 “하지만 부장판사급 법관 인력이 부족해 어쩔 수 없는 측면도 있다”고 말했다. 전국의 형사항소심 재판장들은 지난 2월 대법원에서 회의를 열어, “높은 파기율과 양형변경률은 1심의 공판중심주의 원칙에 나쁜 영향을 줄 수 있다”며 “1심 선고형이 지나치게 무겁거나 가벼워서 부당하다고 인정되지 않는 한 가급적 1심 판사의 의견을 존중할 필요가 있다”고 의견을 모았다. 재판장들은 또 “항소심의 높은 파기율은 1심과 항소심 사이에 상승작용을 일으켜 결국 형량이 적어지는 현상을 초래한다”고 우려했다. 고나무 기자

| |

광고

기사공유하기