등록 : 2007.06.21 17:34

수정 : 2007.06.21 17:34

|

|

‘전혀 귀엽지 않은 오자들’

|

[매거진 Esc] 메뉴판 세상

글을 쓰며 사는 직업이다 보니 맞춤법에 예민(하기만 하고 날마다 틀리긴 하지만 그래도 남들에 비하면 예민)한 편이다. 길 가다가도 잘못된 표현을 보면 빨간펜으로 고치고 싶어진다. 사람이란 것이 내 눈 속의 들보는 잘 보지 못해도 남의 눈 속 티는 잘도 찾아내는 동물이다 보니, 하루에도 몇 개씩 오자를 발견하기도 한다. 레스토랑이나 카페에 가면 차림판(메뉴판)에서 꼭 오자를 찾아낸다. 애교로 봐줄 수 있는 귀여운 오자도 있지만 대부분 무관심에서 비롯된 오자일 때가 많다.

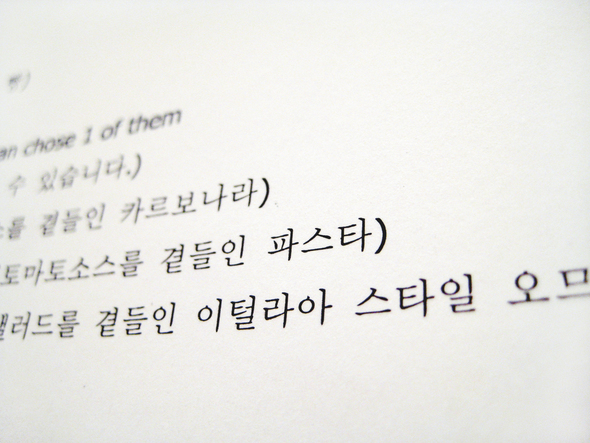

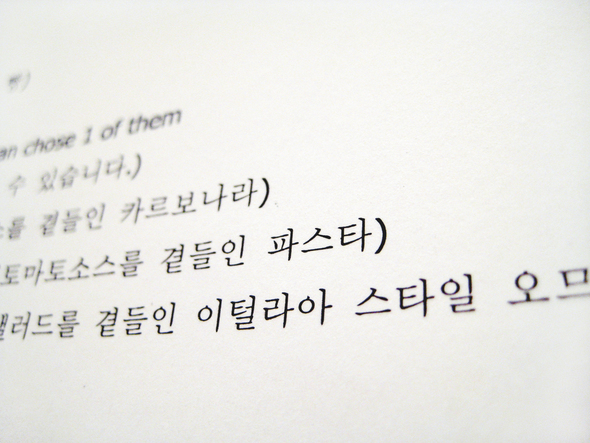

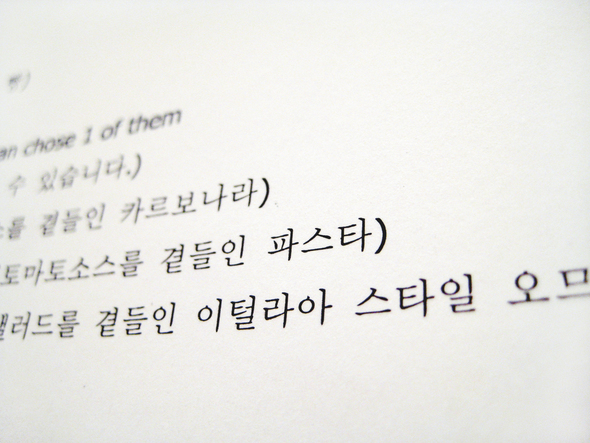

며칠 전, 출판사의 편집자들을 만날 일이 있어 함께 파스타를 먹었다. 파스타 집에서도 아니나 다를까 오자를 발견했다. 거의 동시에 오자를 발견했는데(누가 출판 편집자들 아니랄까 봐서), 사실 누가 봐도 알 수 있는 대형 오자였다. ‘이탈리아’를 ‘이털라아’라고 적었다. 도대체 어떻게 하면 이런 오자가 생겨나는 것일까? 이탤리언 레스토랑에서 ‘이탈리아’를 틀린다는 게 도무지 이해되지 않는다. 이래 가지고선 음식을 믿을 수 없다.

식당 하나를 여는 데는 오랜 시간이 필요하다. 많은 걸 준비해야 한다. 모든 준비가 끝나고 손님과 처음으로 만나는 순간은 바로 차림표, 곧 메뉴판을 줄 때다. 메뉴판에 마음을 쓰지 않는다는 건 이 사이에 고춧가루를 묻힌 채 소개팅에 나가는 것이나 마찬가지다. 멋진 메뉴판은 기대도 하지 않는다. 오자나 없었으면 좋겠다.

김중혁 기자

pen@hani.co.kr

광고

기사공유하기