|

|

섬사람들은 이를 물탱크라고 부르는데 밀물 때 이렇게 바닷물이 채워지면 썰물 때 고스란히 물이 고이게 된다.

|

[매거진 Esc] 사진작가, 바다를 찍다

‘사진작가, 바다를 찍다’ 시리즈를 끝내며

한국을 대표하는 다큐멘터리 사진작가들이 같은 주제로 한 신문에 모인 적은 일찍이 없었다. 성남훈을 시작으로 여동완·이갑철·박하선·이상엽·이규철·강태욱·노순택·허용무·임종진 등 최고와 중진, 신예가 어우러진 10명의 작가들은 사물을 자신의 관점으로 포착하고 재구성하는 리얼리즘의 일가를 이룬 사람들이었다. 한국의 바다를 담은 이들의 작품은 7월5일부터 9월6일까지 한 주도 거르지 않고 10회 연재됐다.

|

|

초등학교 3학년인 소영이가 읍내 도서관에 반납해야할 동화책을 할머니 집에서 가져오는 길이다. 아버지는 차에 시동을 걸어놓고 빨리 오라고 손짓을 하는데 돌투성이 좁은 도랑길이 웬수처럼 자전거를 잡아끈다.

|

|

|

보다 못한 막내 윤아가 냉큼 달려가 동화책을 받아들었다. 도와준다고 나섰으니 말릴 수도 없는 노릇이지만 곧 죄다 땅바닥에 떨어뜨리는 것을 지켜볼 수밖에.

|

|

|

가만히 지켜보니 달빛이 춤을 추는 것인지 밤바다가 춤을 추는 것인지 알 수가 없다. 덩달아 어깨춤이라도 추고 싶은 맘 가득한데 먼발치 쪽배는 이미 한창 몸을 달궜다.

|

|

|

낚시꾼들의 솜씨자랑은 믿을게 못된다지만 정말이지 낚싯대를 던지는 족족 망둑어들이 달려 나왔다. 어른, 아이 할 것 없이 내내 잡아 올리니 모두들 시간가는 줄 모르고 매달린다.

|

|

|

박하선의 가거도. 독실산을 오르는 누런 소들.

|

|

|

여동완의 순천만 대래포구.

|

|

|

이갑철의 고창 하전마을. 갯벌은 어부들의 또 다른 삶의 터전이다.

|

|

|

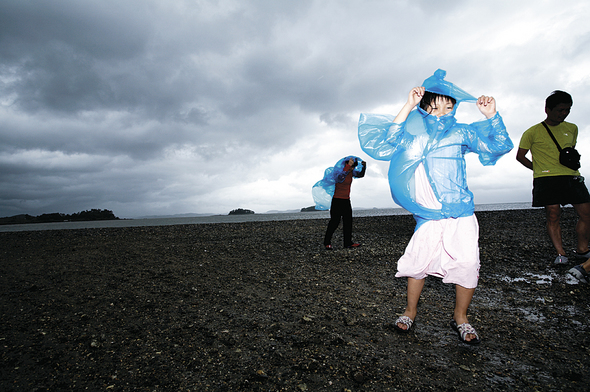

송정 해수욕장의 아이들. 노순택의 남해문항 마을.

|

광고

기사공유하기