|

|

영화 <사랑니>

|

[매거진 Esc] 김혜리, 영화를 멈추다

<사랑니> (2005)

열일곱 살 소년(이태성)과 서른 살 학원 교사(김정은)는 다짜고짜 연애에 돌입한다. 구태여 왜냐고 묻는다면, ‘이석’이라는 소년의 흔치 않은 이름이 그녀의 첫사랑 소년과 똑같아서다. 게다가 여자의 눈에는 소년의 생김새마저 과거의 연인을 빼닮았다. 논란을 자초하는 영화의 줄거리처럼 들리지만 <사랑니>는 첫사랑의 위대함을 설교하거나 미성년자와의 사랑을 용납할 수 있는지를 토론하는 영화도 아니다. 특정한 연애의 성패는 <사랑니>의 주요 관심사가 아니다. <사랑니>는 사랑으로 (인물의) 팔자를 고치려 들지 않는다. 사랑이라는 감정이 발생하고 재발하는 과정의 유형 그 자체가 <사랑니>의 내용이다. 뜬금없다면 자문해 보자. 내가 사귀는 사람들은 어딘가 비슷하다고 생각한 적이 없는가? 누군가에게 빠져 들고 빠져 나오는 여정에서 “여기 한 번 와 본 적이 있다”는 기시감을 느낀 적은? 한 사람이 지닌 사랑의 패턴은 상대의 패턴과 만나고 다시 종횡으로 이어가며 레이스를 떠 나간다.

<사랑니>는 북적거린다. 이석의 죽은 쌍둥이 형 이수에게 끌렸던 소녀 조인영(정유미)은 이석을 향해 마음을 앓는다. 서른 살 인영은 고교 동창 정우(김영재)와 동거 중이다. 여기에 과거 인영의 첫사랑이었던 이석도 불쑥 나타난다. <사랑니>가 그리는 관계의 원무 가운데 선 사람은 서른 살 인영이다. 그러나 우리는 다른 인물을 술래로 가정한, 미처 씌어지지 않은 이야기도 상상할 수 있다. 다른 사람의 그림자를 덧씌워 그를 사랑하는 두 여자 사이의 이석, 이혼 후 인영의 곁에 돌아와 앉은 정우, 이름조차 잊은 척 하지만 인영의 추억이 서린 하찮은 물건을 간직해 온 서른의 이석, 누구라도 주인공이 되고도 남을 이야기를 안고 있다.

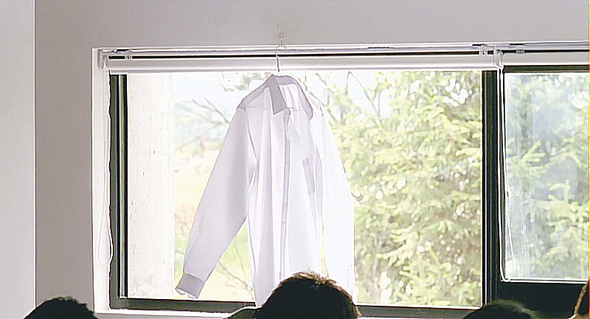

정지우 감독은 사랑의 순열과 조합을 드러내고자 인물은 물론이고 공간과 사물도 동원한다. <사랑니>가 선택한 공간은 시대와 지역색이 흐릿하다. 이석과 인영의 동네는 주택가라기보다 폐허의 세트처럼 보이는 서울 근교 새도시에서 촬영됐는데, 과거인지 현재인지 가늠하기 어렵다. 역사를 새기지 않는 한국적 공간의 특성을 활용해 묘하게 이야기에 추상성을 불어넣은 예다. 인물들의 과거와 현재에 흩어져 있는 지구본·교과서·구두·꽃 같은 소품들은 그것을 소유한 사람의 감정과 상황에 따라 조금씩 다른 의미를 발산한다. 열 일곱의 인영은 이석의 가족이 이사하는 광경을 버스에서 목격하고, 소년의 교실로 달려간다.

|

|

김혜리, 영화를 멈추다

|

<씨네21> 편집위원

광고

기사공유하기