|

|

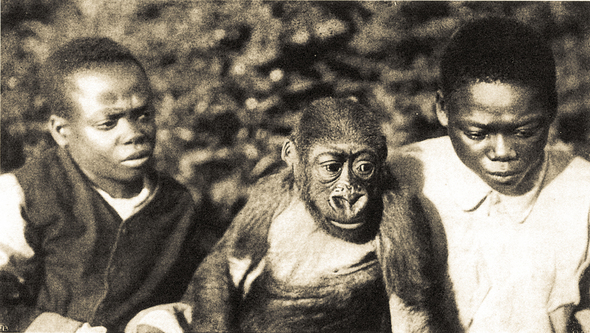

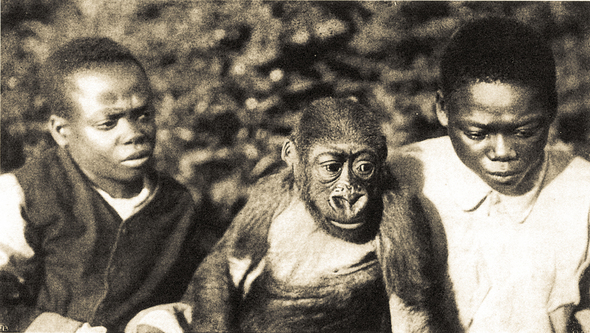

한때 사람도 전시됐던 동물원은 종·인종·성 차별의 은유적인 공간이다. 근대 최대의 동물상이었던 칼 하겐베크의 회고록에 나오는 이 사진의 두 소년은 1908년 값비싼 고릴라와 ‘놀아주기 위해’ 아프리카에서 독일의 하겐베크 동물원까지 따라왔다. 지호출판사 제공

|

[매거진 Esc] 커버스토리

19세기 독일 하겐베크에서 서울대공원까지, 코식이가 말하는 동물원의 역사

나, 말하는 코끼리 코식이다. 20세기 초반의 일화를 보자. 말하는 코끼리 코식이의 조상 ‘점보’가 동물원이라는 ‘이상한 신대륙’으로 이전하게 된 과정은 〈동물원의 탄생〉이라는 책에 자세하게 묘사돼 있다. 당시 최고의 동물사냥꾼 숌부르크의 회고담이다.

“어미 코끼리가 쓰러졌고, 가까스로 난 치명적인 한 발을 더 쏠 수 있었다. 그러자 어미는 바로 죽었다. 자연의 법칙에 따라 어린 코끼리는 자기 어미 옆에 가만히 서 있었다 … 내 조수들이 도착할 때까지 나는 코끼리 새끼가 계속해서 어미 주위를 맴돌며 코로 건드리는 모습을 보고 있었다. 마치 어미가 일어나서 같이 도망가기를 기다리는 것 같았다.”

제국주의 과시의 증표, 사람까지 전시

|

|

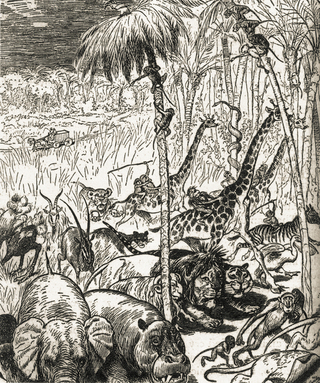

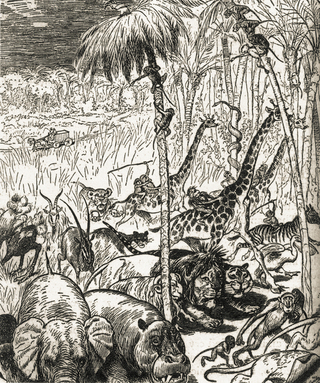

19~20세기 초 식민지 종주국들은 아프리카와 아시아의 동물들을 싹쓸이 했다. 사냥꾼을 보고 동물들이 ‘대탈출’하는 모습을 그린 한스 오버랜더의 ‘하겐베크가 나타났다!’. 지호출판사 제공

|

점보는 1910년 독일 함부르크의 하겐베크 동물원으로 이송됐다. 다른 동물들도 이런 식으로 동물원으로 ‘강제 이주’ 됐다. 동물 사냥꾼들에게 덫이나 함정 같은 방식은 시간이 너무 많이 걸렸다. 수십 명으로 구성된 사냥꾼들은 먼저 무리나 가족의 보호자인 어미 사자, 어미 호랑이를 총으로 갈겨 죽였다. 그러면 판매 가치가 높은 새끼가 남았다.

독일과 영국 등 제국주의 열강들의 아프리카·아시아 침략 과정에는 동물의 약탈도 있었다. 사자·호랑이 등 맹수와 코끼리·기린 등 거대동물을 가져와 대도시의 동물원에 전시하기 시작했다. 이국적인 동물은 제국주의 힘의 과시이자 근대과학의 증표와도 비슷한 것이었다. 동물 거래는 현대인의 상상을 초월할 만큼 거대했다. 1887년 당시 최대 동물상이었던 하겐베크 회사에는 “지난 20년 동안 1887년 사자 1000마리, 호랑이 300~400마리, 표범 600~700마리, 곰 1000마리, 하이에나 800마리를 팔았다”는 기록이 있다.

동물원에는 사람도 전시됐다. 1875년 하겐베크 동물원에서는 사람이 전시돼 폭발적인 반응을 얻었다. 핀란드·노르웨이 북부에 사는 라플란드에서 온 라피족 세 남자, 엄마와 딸, 갓난아기 그리고 순록은 ‘사람 쇼’라는 이름으로 전시됐다. 라피족 엄마가 가슴을 드러내 놓고 아기에게 젖을 물리고, 순록의 젖을 짤 때, 독일인들은 열광하며 몰려들었다.

이처럼 19세기 중후반은 사람이 동물원에 전시된 ‘기괴한’ 시대였다. 전 세계의 동물원과 박물관에서 사람이 전시되거나 사람 쇼가 열렸다. 1881년 파리에서 열린 푸에고인 전시에는 하루에만 파리 시민 5만명이 몰렸다. 라피와 이누이트(에스키모) 등 북극 민족, 인도인과 아프리카인, 아메리칸 인디언이 주 전시 대상이었다. 물론 이들은 동물과 같은 취급을 받지는 않았다. 그린란드와 아프리카 등 현지 중개인의 소개로 들어온 이들은 돈을 받고 자신을 ‘전시’해준 뒤, 다시 고향에 돌아갔다. 그린란드 에스키모의 해외 전시가 잦아지자, 덴마크 정부는 에스키모를 유럽으로 데려가는 일을 금지하기도 했다.

당시 최대의 동물상 하겐베크는 한국에도 코끼리를 팔았다. 이 코끼리는 아마도 한국 근대 동물원에 들어온 최초의 코끼리인 것으로 추정된다. 창경원의 후신인 서울대공원 자료를 보면, 이 코끼리는 코식이와 같은 아시아코끼리였으며, 1912년 인도에서 포획돼 창경원에 하마와 함께 전시됐다.

|

|

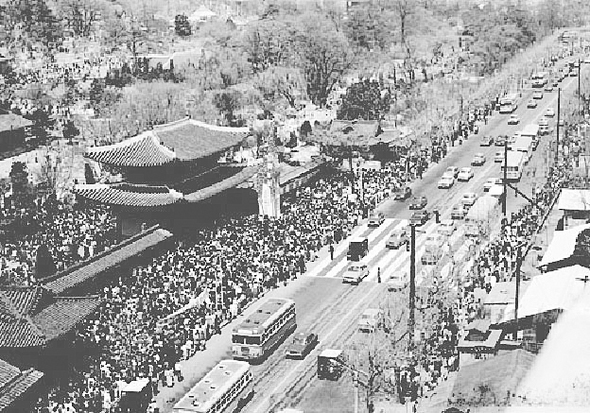

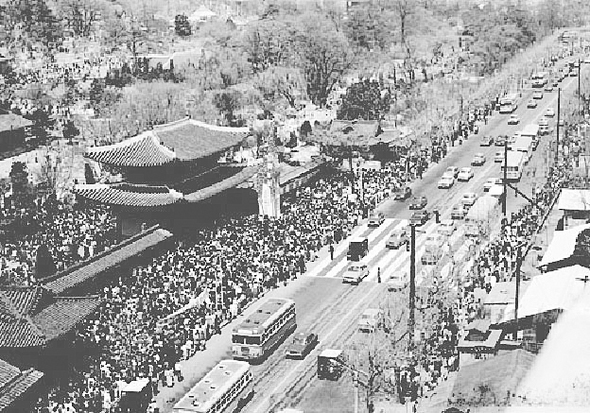

창경원은 1909년 문을 연 한국 최초의 동물원이다. 1980년대 초반까지 봄이면 상춘 인파로 발디딜 틈 없었다. 한겨레 자료사진

|

하겐바크, 창경원에 코끼리를 팔다

창경원은 한국 최초의 동물원이다. 19세기 이래 설립된 동물원 가운데 36번째, 아시아에서는 7번째 동물원이었다. 창경원은 1909년 문을 열 당시 포유류 29종 121마리, 조류 43종 240마리 등 모두 72종 361마리를 소유했다. 장백산맥에서 잡아 온 시베리아호랑이, 교토 동물원에서 이송된 1년6개월짜리 아기 사자를 비롯해 반달곰, 캥거루, 낙타, 타조, 심지어 오랑우탄도 있었다. 입장료는 어른 10전, 어린이 5전. 첫해 1만5천명이 구경했고, 이듬해는 11만명, 1940년에는 119만명이 관람했다.

한국 최초의 동물원 가족들은 1983년까지 창경원에 살았다. 이듬해 동물들은 서울대공원으로 집단 이주했다. 서울대공원은 건립 계획 추진 당시 박정희 대통령이 “평양동물원보다 무조건 크게 지어라”고 해서 경기 과천시 막계동에 646만㎡ 크기로 문을 열었다. 동양 최대 규모다. 이때 중남미의 동물 등 많은 희귀 동물들이 합류했다. 하지만 시멘트 바닥과 좁은 철창 사육사 등 사육공간은 여전히 전근대적이었다. 좁은 행동 공간 탓에 스트레스가 심해지고, 같은 동작을 반복하는 ‘정형행동’을 보이는 동물들이 늘어나기 시작했다. 정형행동은 사람도 정신이상 상태에서 보이는 이상행동이다.

그러던 중 반가운 소리가 들렸다. 2004년 2월 서울대공원이 “올해부터 매년 100억원을 들여 서울대공원 전체를 생태동물원으로 만드는 10개년 계획을 추진한다”고 밝힌 것이다. 일사천리로 그해 기공식까지 열렸고, 3천여마리의 동물들은 “우리 동물 역사의 대전환기가 찾아왔다”며 환호성을 질렀다. 그런데 공사는 갑자기 중단됐다. 얼마 지나지 않아 이명박 당시 서울시장이 서울대공원 자리에 디즈니랜드를 유치하겠다고 발표한 것이다. 이 전 시장은 퇴임 나흘을 앞둔 지난해 6월27일에도 “1년 후면 (디즈니랜드) 공사를 시작할 수 있을 것”이라고 밝혔지만, 아직도 감감무소식이다.

사육사들이 청계산에 올라가는 이유

서울대공원 동물들은 “대선 후보의 전시성 사업 때문에 애꿎은 우리만 고생하고 있다”고 아우성이다. 서울대공원 관계자는 취재를 하러 온 기자에게 이런 말을 했다고 한다. “디즈니랜드 이야기가 나온 이후 매년 100억원씩 나온다던 예산이 한 푼도 나오지 않고 있다. 사육사들이 청계산에 올라가 나뭇가지를 줍고 폐타이어를 가져와 동물들에게 놀이기구를 만들어주고 있다.” 서울대공원이 없는 예산에 할 수 있는 건, 지난해 시멘트 바닥을 모두 흙바닥으로 교체한 것 정도였다. 지금 서울대공원 동물들은 역사상 최초로 대통령 후보 낙선운동을 벌일까 고심 중이다.

이렇게 세계 동물원과 한국 동물원의 역사를 간추려 보았다. 동물원과 동물의 역사에서 우리가 깨달을 수 있었던 건 단 하나, 동물은 인간의 이기심 때문에 고통받았다는 것이다. 우리는 어차피 야생에 나가면 적응할 수 없는 ‘동물원 동물’들이다. 우리는 동물원에서 ‘동물적’으로 살고 싶다. 우리에게 동물적 환경을 보장해 달라.

코식이의 말을 받들어 남종영 기자

fandg@hani.co.kr

*참고=〈동물원의 탄생〉(니켈 로스펠스 지음, 지호 펴냄), 〈한국동물원팔십년사〉(서울특별시 펴냄)

광고

기사공유하기