등록 : 2007.12.12 21:18

수정 : 2007.12.13 14:38

|

|

얼굴을 고치고도 3천만원대로 다시 태어난 뉴 사브 9-3

|

[매거진 Esc] 전문가 3인의 자동차 해부교실

- 얼굴을 고치고도 3천만원대로 다시 태어난 뉴 사브 9-3

지난달 출시된 뉴 사브 9-3에 대한 관심이 높다. 아직은 우리에게 낯선 브랜드 사브가 공격적인 가격 정책을 앞세워 내놓은 신형 모델이라는 점에서부터 눈길이 간다. 가격부터 외관까지 구석구석 손질해 ‘짠’ 하고 내놓은 뉴 사브 9-3의 강점과 약점을 자동차 전문가 3인이 꼼꼼하게 들여다봤다.

김우성 편집장

‘나이트 패널’의 별난 아이디어

아주 늦은 밤이나 아주 이른 새벽이면 더 좋다. 도로가 비어 있는 시간을 골라야 한다. 주차장에 운전재미 좋은 시승차가 서있을 땐, 언제나 선택의 기로에 서곤 한다. “밤에 달릴 것이냐, 새벽에 달릴 것이냐.” 초겨울 추위를 뚫고 한국 땅을 밟은 사브 신형 9-3를 두고, 오랜만에 가슴 설레는 선택의 기로에 섰다. 사브 브랜드의 순수 혈통을 물려받은 9-3. 터보의 대중화와 공기역학적 디자인으로 진작부터 명성을 쌓아온 ‘틈새의 제왕’이다.

첫번째 관전 포인트는 안팎 디자인. 사브의 수석 디자이너 울라 그란룬트가 ‘간결한 순수성’을 목표로 다듬어낸 외관은 한동안 어정쩡하게 희석됐던 사브 특유의 선을 다시 살려내고 있다. 평면과 곡면, 직선과 곡선이 절묘하게 맞닿아 이어진 차체에서 예전 사브 900 시절부터 이어온 독특한 역동성을 발견할 수 있다. 한결 크고 풍만해진 라디에이터 그릴이 과하다 싶긴 하나, 개성 넘치게 마무리한 전조등과 무난한 조화를 이루며 힘찬 앞모습을 완성한다. 사브임을 알아챌 수 있는 강렬한 개성은 강점인 동시에 약점이 될 수도 있겠다. 사브를 얘기할 때면 항공기 디자인을 갖다 붙이게 마련인데, 운전석 문을 열면 그 이유를 알아챌 수 있다. 철저히 운전 편의성 위주로 짜여진 간결한 구성의 계기판이 운전석을 감싸듯 자리잡은 모습이 항공기 조종석처럼 보이기 때문이다. 운전석과 조수석 사이, 주차 브레이크 레버 바로 옆에 마련된 시동키 구멍은 좌석에 앉을 때부터 색다른 재미를 선사한다. 차에 올라탔을 때, 손의 이동거리를 최소화하면서 시동 걸고 주차 브레이크 푸는 동작을 할 수 있도록 한 스칸디나비아 디자인 특유의 합리성이 엿보인다. 야간운전 때 눈부심을 방지하기 위해 속도계를 뺀 계기판의 나머지 부분 조명을 모조리 끌 수 있는 나이트패널도 별난 아이디어 중 하나.

|

|

뉴 사브 9-3

|

재미난 장비들이 아무리 많아도 이 차의 가장 큰 매력은 가벼운 발놀림과 터보를 바탕으로 한 시원한 가속력. 가속 페달을 조금만 눌러 밟으면 210마력을 내는 4기통 2천cc 터보 엔진은 마치 순간이동이라도 하듯 순식간에 시속 150킬로미터 이상으로 속도를 올려 붙인다. 뒤에서 미는 게 아니라 고탄력 고무줄을 걸고 앞에서 확 끌어당기는 것 같은 순발력이 일품. 가히 2천cc 엔진과 210마력의 출력으로 맛보는 최상의 운전재미로 꼽을 만하다.

장진택 수석기자

특제 터보가 뿜는 210마력

이 차를 사야 하는 세 가지 이유. 첫째, 싸다. 3천690만원이라는 금전이 하찮다고 말하는 건 아니다. 210마력짜리 터보 엔진으로 치타처럼 내달리는 스포츠 세단치고는 꽤 만만하다는 이야기다. 이와 같은 엔진이 달린 구형 사브 9-3는 한 달 전만해도 6천117만원이었다. 얼굴과 엉덩이, 실내 등을 더 멋있게 바꾸고도 가격을 40%나 인하한 셈이다. 연말 대바겐세일은 아니다. 사브는 앞으로도 이렇게 착한 가격을 고수할 것이기 때문이다.

둘째, 매콤하게 잘 나간다. 210마력이라고 다 같은 210마력이 아니다. 9-3의 210마력은 왕년에 비행기 만들던 사브의 실력으로 깎아 만든 특제 터보에서 시작된다. 이 차를 한번 밟아 본 사람들은 입 모아 이야기한다. “그거 꽤 매콤한걸!” 매콤한 고추장도 좋고 알싸한 와사비도 좋다. 사브의 터보 엔진은 코와 혀가 동시에 얼얼한 가속력을 갖고 있으니까. 게다가 이건 2천cc다. 그만큼 자동차 세금에서 이득을 본다는 이야기다. 코너링도 튜닝이 따로 필요 없을 정도이니 마음껏 핸들을 돌려도 좋다.

|

|

뉴 사브 9-3

|

셋째, 멋있다. 그게 뭐 멋있느냐고 덤비려는 사람들에겐 스칸디나비아 디자인의 심오함에 대해 알려 주겠다. 혹시 이케아라는 리빙 제품 브랜드 들어 봤나? 그렇다면 뱅앤올룹슨이라는 오디오는? 모두 처음 들었더라도 이것만은 알아두자. 스칸디나비아 디자인은 꼭 필요한 최소한의 것을 독특한 철학으로 배치한다는 것을. 그래서 이 차에는 입맛을 확 돋구는 멋내기는 보이지 않는다. 꼭 필요한 면과 라인, 핸들과 오디오, 키홀 등이 사브의 철학에 의거, 정갈하게 자리잡고 있을 뿐이다. 그래서 키홀은 주차 브레이크 밑에 있고, 밤에는 모든 속도계만 켜고 달리는 나이트 패널도 있는 거다.

합리적인 가격에 잘 달리고 멋있는 사브 뉴 9-3는 현재 국산차 오너들에게 본격적인 러브콜을 보내고 있다. 대상은 1천500cc급 준중형에서부터 2천cc급 중형차, 스포츠카를 타면서 부족한 힘과 개성 없는 얼굴, 갈 때마다 기분 상하는 서비스 센터 등에 시달리고 있는 ‘어엿븐’ 백성들이다. 뉴 9-3가 나온 이후 여기저기서 이런 소리가 들린다. “이제 나도 수입차로 갈아타 볼까?”

이경섭 <모터 트렌드> 편집장

뒷모습이 조금 맘에 안 드네

차를 좀 안다는 이들에게 듣는 사브에 관한 촌평은 이렇다. 스타일이 있다, 스포티하다, 핸들링이 뛰어나다, 개성있다, 차별화된다. 대체로 칭찬 일색이다. 그런데 이렇게 말하는 사람이 자기 차로 사브를 사는 사람은 많지 않다. 평가만으로 따진다면 사브는 베스트셀러가 되었어야 마땅하지만 현실은 그렇지 못하다. “사브는 확실히 스타일리시하지만 막상 내 차로 사려면? 글쎄. 아무래도 독일차가 낫지 않을까?” 이런 심정 같은 것.

스웨덴 항공업체에서 출발한 사브는 안전한 차, 개성 있는 차라는 이미지를 지니고 있다. 지엠에 팔리면서 사브만의 디엔에이가 사라졌다는 이들도 많지만 지엠부회장 밥 루츠는 지금의 사브가 더 잘 팔리지 않느냐고, 좀더 많은 사람이 선택할 수 있도록 만드는 게 자동차 회사의 숭고한 의무라고 일축한다. 뉴 9-3의 얼굴을 보면 결의에 불타는 것처럼 보인다.

|

|

뉴 사브 9-3

|

이전의 단아한 느낌 대신 날카롭고 선 굵은 남성적 이미지를 풍긴다. 나쁘지 않다. 전조등 안에는 근사한 보너스가 숨어 있다. 미등 스위치를 켜면 전조등 위쪽에 가느다란 눈썹처럼 백색 엘이디(LED)등이 멋스럽게 들어온다. 그런데 뒷모습을 보면 생각이 복잡해진다. 후미등은 흰색으로 마감되어 이질적인 느낌인데 아무래도 아이섀도를 너무 짙게 발랐다. 머플러는 범퍼 안으로 숨겨져 깔끔하지만 스포츠 세단의 면모로는 어쩐지 허전하게 보이기도 한다. 사브는 운전석을 비행기의 콕핏처럼 만든다. 계기판이 운전자를 향해 돌려져 있어서 안정감을 주고 조작하기도 편하다. 시동키는 전통적으로 운전석과 조수석 사이 콘솔박스 앞에 달려 있는데 여기엔 이유가 있다. 사고 시 무릎 부상을 줄일 뿐 아니라 안전벨트를 매고 시동을 걸고 기어를 넣고 사이드 브레이크를 해제하는 과정을 한 동작으로 이뤄지도록 한 것이다.

2.0 터보엔진을 얹은 기본형 벡터는 무난한 주행 성능을 보여준다. 날카로운 핸들링은 여전하며 17인치 휠에 장착된 콘티넨탈 스포츠 콘택2 타이어도 스포츠 주행에 아쉬움이 없다. 이리저리 뜯어 봐도 마무리나 성능 면에서 흠잡을 구석이 별로 없다. 5450만원짜리 에어로 모델은 언감생심일지언정 3690만원짜리 벡터 모델이라면 은근한 견물생심이 하등 이상할 게 없다. 사브를 3000만원대로 누릴 수 있는 건 흔한 기회가 아니다.

|

|

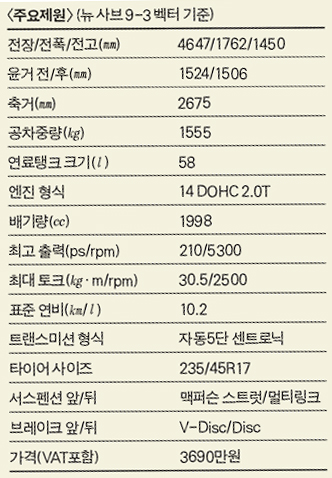

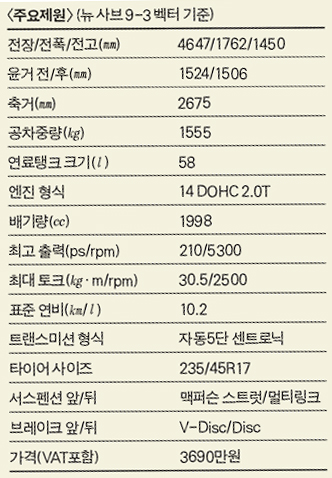

뉴 사브 9-3 주요제원

|

광고

기사공유하기