|

|

해질녁 억새숲은 극적이다.

|

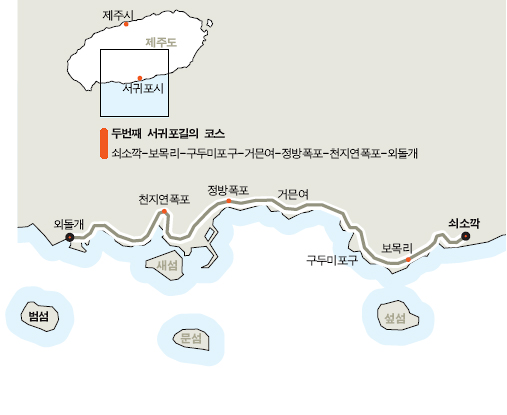

[매거진 Esc] 양희은과 함께 한 쇠소깍에서 외돌개까지 해안가 제주올레 제2코스 걷기 여행

“내가 아주 어릴 때였나/우리 집에 살던 백구/해마다 봄가을이면/귀여운 강아지를 낳았지/어느해 가을엔가/ 강아지를 낳다가/가엾은 우리 백구는/그만 쓰러져 버렸지.” 귓가에 아주 오래전에 들었던 노래 ‘백구’가 울린다. 한 해를 보내는 12월에 캐롤송 대신 ‘백구’가 들리다니 반갑다. 가물가물 기억이 솟아오른다. ‘백구’, ‘아침이슬’, ‘이루어질 수 없는 사랑’… 양희은의 노래는 80년대 너무 뜨거워서 메말라 버린 청춘들의 단비였다. 그 양희은(55)과 함께 지난 12월 초 제주올레 길을 걸었다. “서명숙씨(50·사단법인 제주올레이사장)와 예전에 함께 걸었다. 공기, 풍광, 산과 바다, 바람. 모든 것이 좋다. 제주도 사람들이 걷는 길을 걷고 제주도 사람들이 먹는 음식을 먹어야 제주도를 알 수 있다. 걷는 만큼 보인다.” 양희은의 힘 있는 목소리가 발걸음을 재촉한다. 그가 걸은 길은 지난 10월에 개발된 제주올레 제2코스다. 쇠소깍에서 정방폭포, 외돌개까지, 제주도 남단 해안가를 쭉 이은 길이다. 3시간 30분∼4시간이 걸린다.

|

|

쇠소깍에서 외돌개까지 해안가 제주올레 제2코스 걷기 여행

|

◎ 쇠소깍∼보목리∼구두미 포구 짠 바닷바람이 볼을 꼬집고 파란 하늘이 친구가 된다. 쇠소깍은 한라산에서 흘러내려오는 물과 바다가 만나는 특이한 곳이다. 간조, 만조 때마다 모습이 달라진다. 보목리로 이어지는 해안 길에는 숭숭 유성처럼 구멍이 뚫린 제주 돌이 곳곳에 박혀 있다. 길은 단단한 흙길로 닦여, 걷는 데 힘들지 않다. 걷다가 목이 마르면 그저 손을 뻗어 노란 꽃 같은 귤을 따 먹는다. 제주도 인심이 허락한 일이다. 보목항에 못 미쳐 고 이주일씨의 별장이 눈에 들어온다. 한때 화려했던 자취가 인생무상을 느끼게 한다. 들머리에 있는 제지기 오름 푯말을 따라 양 갈래로 풀이 우거진 언덕을 오른다. 정상까지 15분 남짓. 헉헉 숨이 땅속 깊숙이 떨어진다. 후회스럽다. 하지만 곧 펼쳐지는 서귀포 앞바다를 보는 순간 그 모든 수고가 기쁨이 된다. 노란 운동기구마저 친구처럼 정겹다.

|

|

보목리에서 구두미포구 가는 길.

|

|

|

해안길 여행에서는 전봇대도 친구가 된다.

|

구두미 포구에 이르면 신기한 여인네가 멀리서 반갑게 맞이한다. 오른쪽에 보이는 한라산이 머리를 잔뜩 늘어뜨린 여인이 되어 있다. 그 길에서 제주도 아이 영수를 만났다. 마치 매그넘 사진집에 등장하는 불가사의한 이국의 소년처럼 자세를 잡는다. 서귀포 앞바다에는 범섬·문섬·섶섬·새섬이 있다. 범섬은 그 모습이 웅장하고 위엄이 있어 아버지 섬이라고 하고 섶섬은 일명 첩섬이다. 그 두 섬 사이에는 문섬이 있다. 튀어나온 섬 모양이 봉긋한 여인네의 가슴 같아서 어머니 섬이라고 한다. 항상 지아비와 첩을 감시한다. 새섬은 할머니 섬이라고 하는데 그 모양이 납작한 여인네의 가슴을 닮아서다. 이 섬들은 다이빙에 제격이란다.

|

|

제주도 사람들이 말하는 ‘열두구망’에서 양희은.

|

|

|

제주 귤이 지천에 널렸다.

|

|

|

쇠소깍~보목리 사이 해안길.

|

|

|

외돌개 가기 전에 만나는 억새밭. ‘폭풍의 언덕’ 같다.

|

|

|

개구쟁이 소년 영수.

|

숙취를 날린 갈치국의 위력

양희은이 반한 맛집/ ‘제주할망뚝배기’ ‘제주할망뚝배기’집은 이른 아침부터 사람들로 북적인다. 양희은이 들어서자 주인 김이자씨가 투박한 말투로 반갑게 맞이한다. 그 옛날 두 사람이 나눈 대화는 이렇다. “뭐 줄까?” “뭐 할라고 필요해! 내 실력으로 맛내는 데 연예인 사인 필요 없어” 꼬장꼬장한 주인의 자존심에 입맛 까다롭기로 소문난 양희은이 반했다. 오분작뚝배기(7천원)는 인공조미료가 전혀 들어가지 않아 시원하다. 갈치국은 전날 숙취를 확 날릴 정도로 그 맛의 위력이 대단하다. 가격도 10년 전처럼 6천원이다. 집에 담근 된장과 간장으로만 간을 한다. (064)733-9934

|

|

이중섭 화가가 가족과 함께 머물렀던 초가집

|

기사공유하기