[매거진 Esc] 한국의 사진가들

남들보다 몇배의 준비와 작업으로 문화다큐멘터리의 미학을 선도해온 서헌강

정확하게 말하면 서헌강은 다큐멘터리 사진가보다는 문화다큐멘터리 사진가다. 아니, 다큐멘터리보다는 풍경화에 가깝고 풍경화보다는 정물화에 더 가깝다는 게 그의 사진을 보며 드는 생각이다.[  바로 가기]

“빈틈이 없다고들 하지요. 트리밍을 해야 하는데, 칠 곳이 없다는 거예요. 그래서 무조건 크게 찍어오라고 해요.(웃음)”

<샘이깊은물> 사진부장 강운구의 눈에 띄다

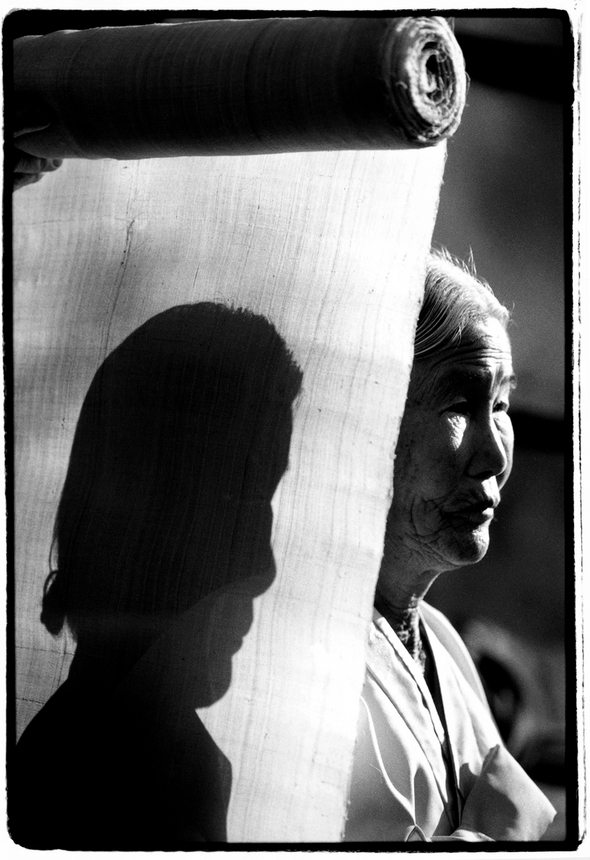

매체 편집자들은 서헌강을 싫어한다. 지면에 맞게 사진을 적당히 자르고 돌출시켜야 하는데, 이런 편집의 묘를 부릴 수 없게 사진을 찍어오기 때문이다. 쉽게 말해 그의 사진에서 피사체들은 모두 있어야 할 곳에 있고, 버릴 것은 하나도 없으며, 구도는 꽉 차 있다. 한마디로 완벽하다는 것이다.

서헌강의 정체성을 추정하게 해주는 것은 2001년 11월 휴간한 잡지 <샘이깊은물>이다. 한국적 토속성과 민중성을 지향하다 1980년 군부독재에 의해 강제 폐간된 <뿌리깊은나무>를 이어받은 <샘이깊은물>이 그의 첫 직장이자 그가 “팩스 전송에서부터 취재, 사진, 세상에서 살아남는 법까지 배운 곳”이다. 당시 사진부장이던 한국 다큐멘터리 사진의 거장 강운구 선생이 중앙대 사진과에서 강의하다 눈에 띈 그를 졸업도 하기 전에 데려왔다.

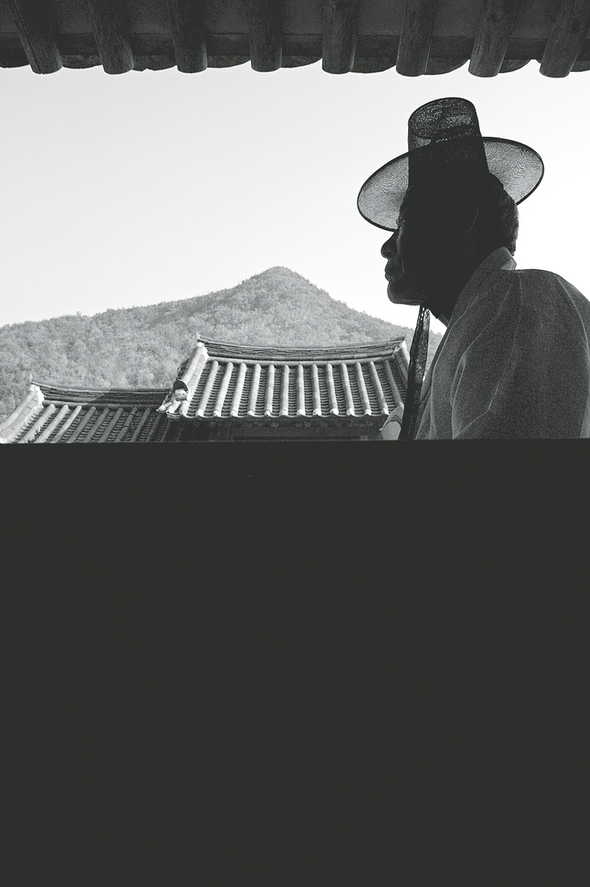

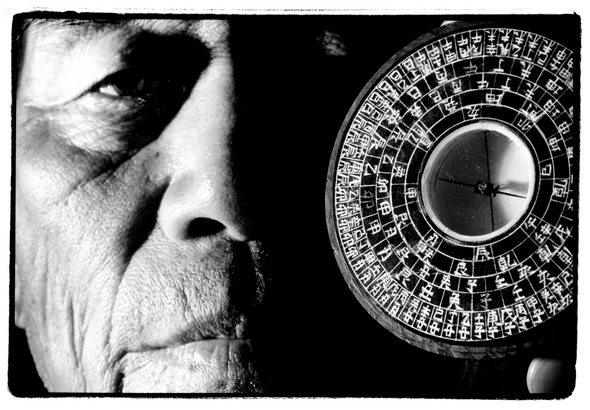

그래서 서헌강의 작품 세계는 한국적 풍경과 정물, 인물이다. 안개가 서린 절집, 종갓집의 제사, 박물관의 보물이 그의 프레임 안에 담긴다. 그는 1996년 <샘이깊은물>을 나와 프리랜서를 시작했고, 그때부터 본격적으로 문화다큐멘터리를 찍었다.

그는 도제식 훈련을 받은 장인처럼 작업에서 철저하다. 거창한 메시지를 길어내는 작가인 연 하지 않고 스스로를 노동자로 소개하는 그로선 “사진 의뢰를 하는 사람에게 최상의 결과물을 보내는 게 의무”이기 때문이다. 일례로 그는 야외사진 작업을 할 때 미리 출발·도착시간과 동선을 분 단위로 결정하고 기상청에서 일기예보를 확인한다. 이젠 그 자신이 위성사진을 보고 매시간의 일기를 예측하는 수준이 됐다. 또한 거추장스러운 각종 조명과 수대의 카메라, 렌즈를 자신의 차량에 싣고 다닌다. 그리고 현장에서는 쉼 없이 찍고 끝없이 기다린다. 결국 남보다 몇 배 쏟은 준비와 끈기로 ‘완벽한 사진’이 탄생하고, 한 달에 쉬는 날이 하루 이틀 정도밖에 없을 정도로 작업 의뢰가 쏟아진다.

아내가 무심코 던진 “이제 깰 때가 됐잖아”

바로 가기]

“빈틈이 없다고들 하지요. 트리밍을 해야 하는데, 칠 곳이 없다는 거예요. 그래서 무조건 크게 찍어오라고 해요.(웃음)”

<샘이깊은물> 사진부장 강운구의 눈에 띄다

매체 편집자들은 서헌강을 싫어한다. 지면에 맞게 사진을 적당히 자르고 돌출시켜야 하는데, 이런 편집의 묘를 부릴 수 없게 사진을 찍어오기 때문이다. 쉽게 말해 그의 사진에서 피사체들은 모두 있어야 할 곳에 있고, 버릴 것은 하나도 없으며, 구도는 꽉 차 있다. 한마디로 완벽하다는 것이다.

서헌강의 정체성을 추정하게 해주는 것은 2001년 11월 휴간한 잡지 <샘이깊은물>이다. 한국적 토속성과 민중성을 지향하다 1980년 군부독재에 의해 강제 폐간된 <뿌리깊은나무>를 이어받은 <샘이깊은물>이 그의 첫 직장이자 그가 “팩스 전송에서부터 취재, 사진, 세상에서 살아남는 법까지 배운 곳”이다. 당시 사진부장이던 한국 다큐멘터리 사진의 거장 강운구 선생이 중앙대 사진과에서 강의하다 눈에 띈 그를 졸업도 하기 전에 데려왔다.

그래서 서헌강의 작품 세계는 한국적 풍경과 정물, 인물이다. 안개가 서린 절집, 종갓집의 제사, 박물관의 보물이 그의 프레임 안에 담긴다. 그는 1996년 <샘이깊은물>을 나와 프리랜서를 시작했고, 그때부터 본격적으로 문화다큐멘터리를 찍었다.

그는 도제식 훈련을 받은 장인처럼 작업에서 철저하다. 거창한 메시지를 길어내는 작가인 연 하지 않고 스스로를 노동자로 소개하는 그로선 “사진 의뢰를 하는 사람에게 최상의 결과물을 보내는 게 의무”이기 때문이다. 일례로 그는 야외사진 작업을 할 때 미리 출발·도착시간과 동선을 분 단위로 결정하고 기상청에서 일기예보를 확인한다. 이젠 그 자신이 위성사진을 보고 매시간의 일기를 예측하는 수준이 됐다. 또한 거추장스러운 각종 조명과 수대의 카메라, 렌즈를 자신의 차량에 싣고 다닌다. 그리고 현장에서는 쉼 없이 찍고 끝없이 기다린다. 결국 남보다 몇 배 쏟은 준비와 끈기로 ‘완벽한 사진’이 탄생하고, 한 달에 쉬는 날이 하루 이틀 정도밖에 없을 정도로 작업 의뢰가 쏟아진다.

아내가 무심코 던진 “이제 깰 때가 됐잖아”

|

|

서헌강 사진가

|

광고

기사공유하기