|

|

부다스벨리의 따냐왓 뿐스리 주방장이 활짝 웃고있다.

|

[매거진Esc] 코리안드림 또는 호기심으로…외국인 요리사들이 이태원에서 일하는 이유

관점을 달리하면 보이지 않던 것이 모습을 드러낸다. 외국 음식 애호가나 맛집 블로거에게 서울 이태원은 여러 나라 레스토랑이 즐비한 놀이터다. 소비자들에게 이태원은 ‘일상에서 벗어난 공간’이다. 그러나 요리사들에게 이태원은 일상의 일터다. 세계 여러 나라에서 온 요리사들이 새벽잠에 졸며 뜨거운 물에 팔뚝을 데이고, 점심·저녁 손님을 맞으며 한바탕 전투를 치르고 난 뒤 주방 뒷문에 서서 담배 한 모금에 스트레스를 푼다. 이태원1동에 신고된 외국식당만 129곳 용산구청의 설명을 종합하면, 관광특구인 이태원1동에 거주하는 외국인은 지난달 말 기준 1880여명으로 주민의 22%를 차지한다. 또 이태원1동에 한식외의 식당으로 신고된 곳은 모두 129곳으로, 외국인 요리사를 고용한 외국 식당은 수십 곳으로 추정된다. 세계화는 이태원에 한정되지 않는다. 태국·인도·이탈리아 현지인 요리사가 일하는 식당은 대구·부산 등 전국에 퍼져있다. 각국의 요리사들이 한국에서 일하는 이유는 뭘까? 생뚱맞은 질문이라고 반문할지 모른다. 그러나 한국 식당업계의 현실을 조금이라도 안다면 전혀 이상한 질문이 아니다. 적어도 요리에 관한 한 한국은 홍콩이나 일본 같은 ‘요리 선진국’이 아니다. 〈미슐랭가이드〉(세계적인 권위를 가진 프랑스의 식당평가 매체)에서 높은 점수를 받은 레스토랑도 없고, 요리사에 대한 보수도 낮은 편이다. 무엇보다 요리사를 장인으로 대접하는 문화도 정착하지 않았다. 단, 이 질문에는 인사 발령에 따라 잠시 한국에 근무하는 외국계 호텔 체인 요리사는 제외된다. 모든 요리사에게 주방이 고통과 희열이 공존하는 삶터라는 점은 공통적이었다. 그러나 한국에서 일하는 이유는 달랐다. 요약하자면, 태국·인도 등 ‘개발도상국’ 요리사들과 프랑스·이탈리아·일본 등 ‘선진국’ 요리사들 사이에 차이가 있었다.

|

|

뿐스리 주방장의 파퐁가리탈레(해물요리).

|

|

|

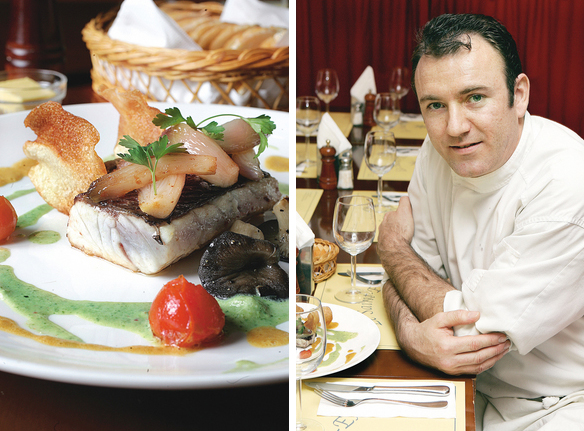

르 생텍스의 프랭크 라마쉬 주방장(오른쪽)과 라마쉬 주방장의 농어요리.

|

타이·인도 음식점의 딜레마 타이·인도 음식점을 경영하는 일도 녹록지 않다. 요리사는 엔지니어 같은 ‘특별활동’ 직군에 분류돼 ‘이―세븐’(E―7) 취업비자를 받아야 고용할 수 있다. 그런데 이 세븐 비자를 발급받으려면 고용주의 식당이 식품위생법상 ‘관광식당업’으로 등록돼 있어야 한다. 여기서부터 문제가 복잡해진다. 관광식당업으로 지정되려면 자신의 식당이 △해당 외국에서 조리사 자격을 취득한 요리사나 △해당 조리사 자격증을 소지하고 경력 3년 이상인 요리사 △해당 외국에서 6개월 이상 조리 교육을 받은 요리사 가운데 한명을 고용해야 한다. 프랑스·이탈리아와 달리 타이·인도는 자국에 조리사 자격증 제도가 완비돼 있지 않은 탓에 첫째 조건을 만족할 수 없다. 그렇다고 한국인 요리사를 채용할 수도 없다. 한국의 산업인력공단에는 타이·인도 요리 교육과정이 없기 때문이다. 요컨대 ‘요리사를 고용하려면, 요리사가 고용돼 있어야 한다’는 모순이 벌어지는 셈이다. 이 때문에 식당 경영자들은 관련 법률이 모순이라며 반발한다. 관광식당 지정 업무를 담당하는 관광협회도 이 점을 인정한다. 관광협회 홍보실은 “닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐라는 문제”라며 “2003년부터 타이·인도 음식점 경영자들로부터 민원이 빗발치고 있다”고 밝혔다. 관광협회는 “현재는 타이·인도 식당 경영자가 관광식당 지정 신청서를 제출하면 협회에서 법무부에 취업비자 발급을 요청하는 방식으로 묵시적으로 해결하고 있다”며 “법률 개정이 필요하다”고 설명했다. 타이·인도 요리사들의 경우 불리한 노동조건을 감수할 가능성이 있기 때문에 관광협회 등에서 주방의 노동조건을 감독해야 한다는 지적도 나온다. 고나무 기자 dokko@hani.co.kr

기사공유하기