|

|

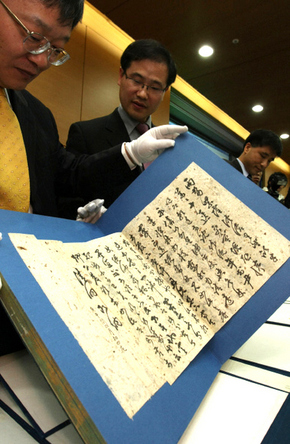

지난 9일 서울 성균관대학교에서 김문식 단국대 교수, 안대회 성균관대 교수 등이 기자회견을 열어 새로 발굴한 정조 어찰 299통 중 일부를 공개하고 있다. 이 편지들은 모두 정조가 친필로 써 심환지 한 사람에게 보낸 것으로, 정조 말년 국왕을 정점으로 하는 정국 동향을 파악하는 데 획기적인 가치를 지닌 자료로 평가된다. 김진수 기자 jsk@hani.co.kr

|

[뉴스 쏙] 통념을 뒤집은 귀중한 발견들

울진 봉평비·중원 고구려비 등금석문 하나가 고대사 바꾸기도

조선 옛 편지들 ‘시한폭탄’ 잠재 어딘가 숨어 있던 기록이 나타날 때마다 유독 가슴 두근거리는 사람들이 있다. 역사학자들이다. 고대 그리스어에 ‘히스토리아’란 말이 있는데, 조사하고 탐문해서 얻은 지식을 가리킨다. 이것이 역사다. ■ 편지는 조선사를 밝히는 촛불 정조가 대신 심환지에게 보낸 비밀편지가 대량 발굴됐다. 왕은 신하에게 편지를 보내 정치현안을 사전 조율했다. 그러니 우리 귀에 익숙한 ‘탕평책’보다는 ‘어찰정치’란 신조어가 우세해질 전망이다. 편지가 공개되자 정조의 격한 성품이 이목을 끌었고, 왕의 독살설도 시빗거리가 됐다. 옳고 그름은 섣불리 판단하기 어렵지만 한 가지 명백한 사실은 정조의 편지 때문에 온 나라가 역사적 상상에 들떴다는 것이다. 조선시대에 관한 통념은 앞으로 몇 번이고 뒤집힐 것이다. 전문가들은 옛 편지(간찰)가 바로 시한폭탄이라 한다. 실은 연전에도 신기한 편지꾸러미가 나왔다. 어느 유학자가 말썽꾸러기 아들에게 보낸 편지였다. 통념과 다른 양반의 사생활이 적나라하게 드러났다. 지체 높은 양반 댁인데도 시어머니가 며느리의 구박을 받았다! 정조의 비밀편지 못지않게 중요한 자료지만 너무 시시콜콜한 이야기여서 별로 일반의 주목을 못 받았다. 그동안 우리 학계는 간찰에 관심을 두지 못했다. 하지만 이제 <실록>을 비롯한 공적 역사기록과 유명한 학자들의 문집이 거의 정리되었기 때문에 사정이 달라졌다. 옛 선비들이 멋 부려 쓴 편지들이 역사의 진면목을 드러낼 것이다. 가령 이순신과 원균의 뒷거래를 증명하는 비밀편지가 나온다면 어찌될까. 문집은 편집되고 덧칠된 글이다. 그러나 편지글은 현장감이 넘치는 생생한 자료라 더욱 중요하다.

■ 금석문 한 장으로 고대사가 뒤집혀 더는 새로운 문헌이 나올 수 없는 고려 이전은 경우가 다르다. 금석문 몇 줄로도 역사가 바뀔 수 있다. 최근 익산시 미륵사지 서탑에서 금판에 새긴 명문이 나와 고대사학계가 긴장했다. 명문에는 일연이 쓴 <삼국유사> 기록과 달리 미륵사의 창건을 무왕40년(639)이라고 했다. <삼국유사>를 믿은 우리는 설화 속 선화공주를 발원자로 여겼다. 그러나 명문에는 무왕의 왕후요 좌평 사택적덕의 딸이 발원자라고 기록돼 있다. 그 바람에 ‘서동요’와 ‘서동설화’의 등장배경을 둘러싼 논쟁이 가열되고 있다. 해방 이후 새 금석문이 등장해 기왕의 역사관을 바꿔놓은 경우가 여러 번이었다. 1988년 울진에서 발견된 봉평비가 그랬다. 그때까지도 신라 6부라는 통치제도의 뼈대가 언제 성립됐는지 누구도 알지 못했다. 하지만 비문 덕택에 늦어도 6세기 초까지는 6부가 조직됐으며, 그것은 친족집단이 아니라 행정단위였음이 드러났다. 이 밖에도 고대사 인식에 전환을 가져온 금석문은 많다. 중원 고구려비와 단양 신라적성비 등도 역사인식에 폭과 깊이를 더해주었다. 아주 드물게 종이문서도 나온다. 수십 년 전 일본에서 ‘신라장적’이란 촌락문서가 발견되었고, 이따금 불상의 복중에서 문기가 발견되기도 한다. 하지만 역사를 새로 쓰게 할 종이문서가 출현할 가능성은 적다. 그에 비해 땅속에 묻힌 목간이나 석탑에 안치된 명문이 햇빛을 볼 가능성은 높은 편이다. 무심코 지나치던 마을 어귀 바윗돌이 고대의 비문으로 밝혀져 세상을 놀라게도 한다. ■ 자료 따라 출렁이는 역사 혹시 거듭된 반전을 즐기는 분이라면 한국현대사가 제격이다. 예컨대 한국전쟁사는 새 자료가 나올 때마다 방향을 뒤틀었다. 미국이 비밀문서를 내놓자 커밍스의 <한국전쟁의 기원〉이 나왔고, 옛 소련문서가 공개되었기에 와다 하루키는 <한국전쟁>을 저술했다. 현재 국내연구자들은 구술사 채취에 열심이다. 또 한 번의 반전이 기대된다. 역사란 ‘사실’과 역사가의 대화인 것이다. ■ 너무도 꼼꼼한 당신은 역사가 하지만 새 기록이 튀어나오기만 하면 무조건 새 역사가 만들어지는 것은 아니다. 역사가들은 결코 쉽게 마음을 허락하지 않는다. 작고한 송준호 교수와 미국의 와그너 교수는 조선시대 문과급제자 명단(문과방목)을 다 수집해놓고도 자료의 불완전성을 염려해 공개하지 못했다. 그들은 사료비판에 평생의 정열을 쏟았다. 정도의 차이는 있지만 역사가들은 사료비판에 엄격하다. 십 년 전 <화랑세기〉가 일반에 공개되어 관심을 끌었지만 학계의 반응은 아직 냉랭하다. 믿을 만한 기록인지 철저히 검증되어야 하기 때문이다. 꼼꼼한 역사가들이라도 더러 속을 때가 있다. 19세기 독일 라이힝엔이란 도시의 연대기가 좋은 예다. 사회경제사의 보고로 알려져 수십 년 동안 내로라하는 대가들도 즐겨 인용했다. 그러다가 무명의 향토사가 한 사람이 위서일 가능성을 제기해 마침내 진상이 밝혀졌다. 잠시 세상을 속일 수는 있겠지만 언젠가 진실은 드러나기 마련이다. 삼성비리, 용산참사, 청와대의 이메일도 마찬가지다. 백승종/경희대 객원교수

기사공유하기