|

|

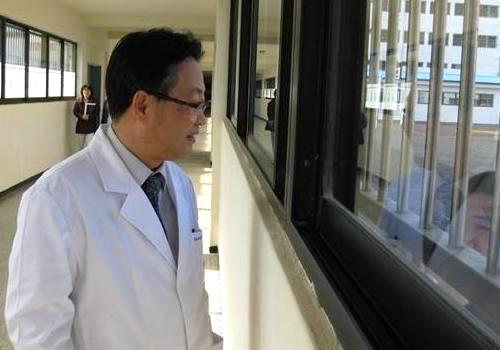

허찬희 국립법무병원 의료부장이 지난 11일 충남 공주 국립법무병원 병동을 돌다 병동 마당에서 운동 도중 그를 보고 반갑게 인사하는 한 환자와 이야기를 나누고 있다.

|

[건강2.0] 범법자 정신치료 전문가 허찬희씨

성폭력 범죄자 대부분은 어릴적 ‘어머니의 부재’ 탓

마음의 상처에 공감 표하니 골칫덩이 환자도 확 달라져

한국정신치료학회 허찬희(57) 회장은 동양의 도와 서양의 정신치료를 융합해 정신질환을 고치는 의사다. 그의 스승으로 한국정신치료학회를 만들고 대한신경정신학회장을 역임한 이동식 선생은 이를 ‘도 정신치료’라 이름지었다.

허 회장은 환자에 대한 공감과 이를 위한 치료자의 인격 도야가 정신치료의 성패를 결정한다고 본다. 그는 공감에 대해 “말을 하지 않아도 서로 느끼는 것, 얼굴만 봐도 서로 마음을 알 수 있게 되는 것”이라고 했다.

그의 일터는 충남 공주에 자리한 국립법무병원. 정신질환 범법자를 수용·치료하는 치료감호소다. 30년 이상 정신치료를 하면서 그는 감정의 억압이 병을 낳음을 확신하게 됐다. 당연히 정신치료는 억압된 감정의 해소로 이뤄진다.

묘약은 공감이다. 2008년 12월 말 부임한 뒤 감호소의 말썽꾼을 ‘처리’한 비방도 공감이었다. 그들은 다른 환자 괴롭히기, 간호사에게 시비 걸기, 감호소 간부 면담 요청, 인권기구나 사정기관에 투서하기 등으로 소일하는 골칫덩이들이었다. 그러나 허 회장은 그런 행동 뒤에 숨겨진 마음의 상처를 봤다. 상담이 시작됐다. 변화에는 오랜 시간이 필요하지 않았다. 한 환자는 “네가 참 억울하게 당했구나”라는 그의 말에 눈물을 쏟고 마음을 열었다. 교사인 그의 아버지는 늘 술에 취해 어린 아들에게 칼이나 곡괭이 같은 흉기를 휘둘렀다. 권위에 대한 반감은 그런 아버지가 뿌린 씨앗이었다.

“어머니에게 하소연이라도 했으면 나았을 텐데 그의 눈에 비친 어머니 역시 아버지로부터 학대받는 불쌍한 사람이었습니다. 그 환자는 고통을 털어놓을 대상이 없어 자신의 감정을 억압해야 했습니다.”

상담으로 그 환자는 지금 자신의 행동을 낳은 뿌리를 알게 됐다. “어린 시절의 감정을 느끼고 표현하고 자각하는 순간 행동이 바뀌게 됩니다.” 얼마 지나지 않아 그 환자는 말썽꾼에서 벗어났다. 다른 ‘문제 환자’들도 비슷했다.

허 회장은 성폭력 범죄자의 불우한 어린 시절에 대한 보도를 볼 때마다 정신치료의 중요성을 절감한다. 그는 자신이 맡고 있는 ‘성폭력범죄자 치료 및 재활센터’의 경험을 통해 성폭력이 어린 시절의 정서적 경험에 뿌리를 두고 있음을 알게 됐다. 이곳에 온 뒤 그가 만난 11명의 성폭력 범죄자 대부분은 어린 시절 어머니의 부재를 경험했다. 가출이나 사별 등 물리적 부재뿐 아니라 어머니의 무관심도 마음에 생채기를 냈다. 한 성폭행범은 어린 시절 폐병에 걸린 어머니가 감염을 우려해 자신을 멀리한 것에 상처를 받았다.

“성폭력 범죄는 어머니의 부재로 인해 사랑받고 싶은 마음과 사랑이 충족되지 않아 생기는 적개심, 이 두 가지가 합쳐서 나타나는 현상입니다. 상처를 경험한 나이가 어릴수록 충동 조절능력은 더욱 약화합니다.”

|

|

허찬희 국립법무병원 의료부장은 환자에 대한 치료자의 공감이 정신치료의 성패를 좌우하며 환자와 공감하는 능력은 치료자 개인의 인격 도야로 이뤄진다고 생각한다.

|

기사공유하기