|

|

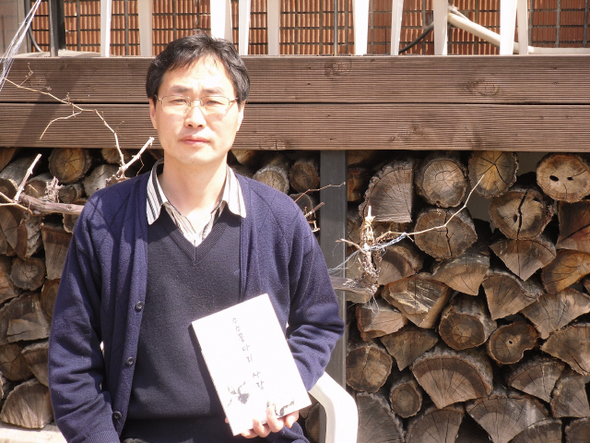

투병소설 ‘수수꽃…’ 낸 백종현씨.

|

[건강2.0] 투병소설 ‘수수꽃…’ 펴낸 백종현씨

병과의 싸움·결혼의 경험 글로

“완치돼도 사회적 차별 여전해

치명적이지만 자연의 한 과정”

“이제는 머나먼 가난한 나라의 질병처럼 느껴지지만 결핵은 아직도 우리나라 사람들을 괴롭히는 주된 감염 질환이더라고요. 약에 내성을 보이는 결핵에 걸려 죽을 고비를 넘긴 저의 경험을 다른 이들과 함께 나누고 싶어 소설까지 쓰게 됐습니다.”

백종현(45)씨는 결핵을 앓고 치료하는 과정과 그 힘든 과정에서의 사랑 이야기를 담은 책 <수수꽃다리 사랑>을 펴냈다. 결핵은 우리나라의 1960~70년대 가난한 시절이나 이제는 후진국에서나 관심 가져야 할 질환처럼 생각하기 쉽지만, 백씨가 말한 것처럼 결핵은 여전히 우리나라의 주요 사망원인에 속하는 감염 질환이다. 질병관리본부의 집계 결과를 보면 2008년 한 해 3만4000명 정도가 결핵에 새로 걸린 것으로 확인됐으며, 최근 5년 동안 한 해 평균 2500명가량이 숨지는 것으로 나타난다. 지난해 온 국민의 관심사가 됐던 신종 인플루엔자로 국내에서 거의 1년 동안 250명이 숨진 것에 견주면 결핵이 여전히 무서운 질환임을 쉽게 알 수 있다. 특히 최근에는 백씨처럼 여러 결핵약에 내성을 보이는 균주도 많다.

백씨가 결핵을 앓은 것은 그의 나이 27살 때였다. 군대에 다녀온 뒤 사회생활에 복귀해 일자리를 찾고 있을 때 그에게 닥쳐온 결핵은 그의 인생 전체를 바꾸게 했다. 보통의 결핵이었다면 6달 정도의 표준치료를 받거나 거기에 3달 정도의 치료를 더하나, 백씨는 표준 치료제들이 듣지 않는 내성 결핵이었다. “내성이 생겼을 당시에만 해도 치료받던 병원에서 이제 약이 없다고 하는데, 절망을 느꼈습니다. 결국 지방의 한 결핵 병원에 입원까지 해야 했고, 폐의 일부를 잘라내는 수술까지 받았습니다.”

|

|

병원에서 만나 결혼한 아내와 운동을 마치고 자세를 취했다.

|

김양중 의료전문기자 himtrain@hani.co.kr 사진 백종현씨 제공

기사공유하기