|

|

상암동 우리은행종합지원센터

|

[매거진 esc] 한국의 사진가들

내로라하는 건축가들이 설계도면 나오면 바로 달려가는 사진가 박영채씨

1초, 2초, 3초, 온다. 온다. 다가온다. 바로 지금이다. 탕탕! 건축사진가 박영채(49)가 빛을 향해 방아쇠를 당긴다. 명중이다. 정확하다. 한 치의 오차도 없다. 빛은 그가 계산한 정확한 시간에 건물의 모서리를 가운데 두고 1:2로 뾰족하게 들어온다. 그 빛을 단숨에 잡는다. 느닷없이 찾아온 첫 키스보다 짜릿하다. “건축물에 빛을 비추면 변합니다. 표정이 달라집니다. 그 순간, 말로 표현할 수 없는 큰 기쁨이 생깁니다”라고 박영채씨가 말한다. 사진가는 빛을 쫓아다니는 순례자다. 악어와 악어새처럼 빛이 없으면 생존이 어렵다. 그 의존도가 가장 심한 분야가 건축사진이다.

제품사진이나 패션사진은 원하는 빛을 스튜디오에서 만든다. 다큐멘터리사진도 빛이 중요하지만 부족하다고 촬영조차 힘든 것은 아니다. 사진의 내용이 우선이다. 하지만 건축사진가는 빛을 만들 수 없다. 피사체인 건축물을 옮길 수 없다. 그저 찍고자 하는 건축물 앞에서 하염없이 기다리고 기다리는 수밖에 없다. 노련한 건축사진가는 자신의 경험치를 활용해서 원하는 빛이 들어오는 시간을 짐작할 뿐이다. 짐작의 범위가 좁을수록 노련한 건축사진가다.

구도를 잡기도 어렵다. 35㎜ 카메라로 찍으면 건축물은 아래쪽에서 위로 갈수록 휘고 굽어진다. 휘고 굽은 건물은 없다. 인간이 살 수 있도록 만든 건축은 반듯한 직선과 곧은 수직이 교차하는 덩어리다. 건축사진은 건축가가 설계한 그대로를 표현해야 한다. 건축사진에 과학이 숨어 있는 이유다.

건축사진가 박영채는 이 과학을 자신만의 언어로 세상에 잘 풀어낸 이다. 그 솜씨가 예사롭지 않다. 김인철 교수(중앙대 건축학과)를 비롯한 한국에서 내로라하는 건축가들은 설계도면이 나오면 그에게 달려간다. 그가 지금까지 찍은 현대건축은 1000개가 넘는다.

|

|

송도국제학교

|

|

|

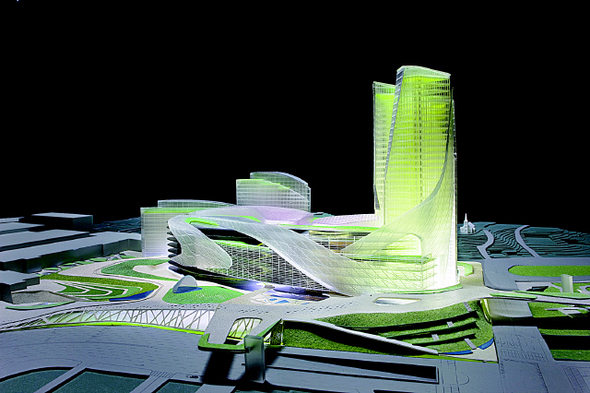

서울역북부역세권 모형사진

|

과거 그는 대형 카메라(4×5인치 필름을 사용하는 카메라)를 썼다. 이 카메라는 ‘시프트’ ‘라이징’ ‘무브먼트’ 같은 기능이 있다. 이 기능들을 이리저리 움직이면서 땅에서 사진을 찍어도 건축의 수평, 수직이 정확하게 맞는 사진이 만들어진다. 박씨는 장난감을 다루듯이 이 복잡한 카메라를 ‘갖고 논다’. 하지만 쉽지 않을 때도 있다. 그럴 때면 용감하게 지상에서 건물을 따라 하염없이 올라간다. “크레인을 사용해서 고층빌딩과 같은 높이로 올라갑니다. 무브먼트가 안 되는 카메라를 사용할 때나 무브먼트가 소용이 없을 때죠. 내 눈높이와 건물이 수평이 되면 휘어지게 찍히지 않죠”라고 말한다. 1층에 조성한 정원이나 조형물의 구성을 찍기 위해서도 크레인을 탔다. 휙 부는 바람에 아슬아슬 흔들리기도 한다. 아찔하다. 구름이 더 가까운 그 고요한 하늘에서 오로지 카메라 한 대와 자신밖에 없다. 5년 전부터는 35㎜ 카메라와 대형 카메라의 기능이 장착된 TS렌즈를 사용한다. 중형 카메라에 디지털팩(필름 역할을 하는 디지털팩)을 달아 사진을 찍기도 한다. 디지털시대의 변화다. 하지만 이런 공학도 같은 능력 때문에 건축사진계의 1인자가 된 것은 아니다. 그의 건축사진에는 그만의 감수성이 담겨 있다. 건축가들은 그의 사진을 두고 ‘서정적이고 따스하다’고 평한다.

|

|

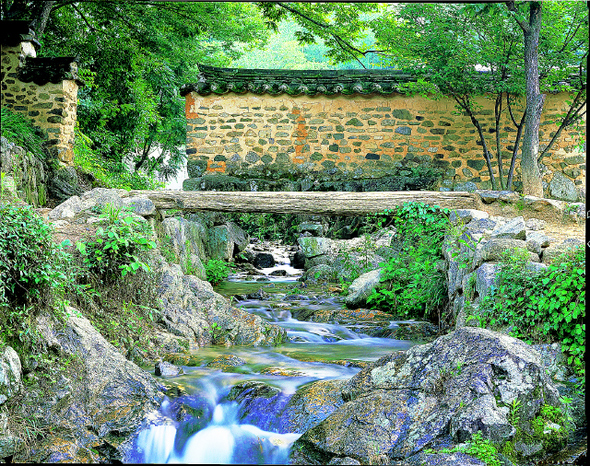

소쇄원

|

|

|

가평의 한 주택

|

|

|

사진가 박영채씨. 박새울 제공

|

광고

기사공유하기