등록 : 2018.08.01 19:42

수정 : 2018.08.01 19:53

|

|

화성 생존기를 주제로 한 영화 <마션>의 한 장면. 사진 <한겨레> 자료 사진

|

달에 발 디딘 이는 지금까지 12명

최근 달보다 화성 탐사 연구 활발

화성사막연구기지·마스원·스페이스엑스 등

화성 탐사 연료 담을 로켓 개발도

|

|

화성 생존기를 주제로 한 영화 <마션>의 한 장면. 사진 <한겨레> 자료 사진

|

경남 김해의 한 초등학생이 메일을 보내왔다. "달에 가려면 어떻게 해야 하나요? 우주로 가려면 정신력도 강해야 하고 신체적으로도 강해야 한다는 점은 알고 있습니다." 나는 달은커녕 김해에도 가 본 적이 없다는 것을 말해주면 이 무더위에도 과학 시간을 뜨겁게 달구었을 그 열정이 사그라들까.

인류 역사상 달 표면에 발을 디뎌 본 사람은 열두 명에 지나지 않는다. 그나마도 1972년 아폴로 17호를 마지막으로 ‘유인 달 탐사’는 중단된 상태다. 숨 쉴 공기도 없고 마실 물도 없는 곳. 설혹 물이 있다고 해도 단숨에 끓어버릴 만큼 뜨거운 낮과 질소도 얼어버릴 차가운 밤이 보름마다 반복되는 곳. 그곳에 가 보겠다는 꿈은 이제 상상 속에서나 가능한 것일까? 그럼에도 불구하고 우리는 달에 가고 싶다. 그리고 화성에도.

아니, 잠깐. 조금 오래 머무르기에는 화성이 더 나을 수도 있다. 달에서 일교차가 300도가 넘는 이유는 낮과 밤이 각각 보름씩이나 되기 때문이다. 반면 화성에서의 하루는 24시간 37분. 주당 52시간의 근로기준법을 그대로 적용해도 될 정도다. 자전축이 25도 기울어져 있어 지구와 비슷한 계절이 있지만 한 해가 1.9배로 느릿느릿 흘러가는 곳이라 여름휴가도 1.9배로 길어질지 모른다. 적도의 여름 한낮이면 영상 20도, 극지방의 겨울밤이라 봐야 영하 125도다. 온도의 범위가 지구에서와 비슷하다면 우리가 지구에서 개발하는 기계 장치도 잘 작동할 것이다. 무엇보다도 인간을 위한 보호 장구가 좀 더 간단해진다.

|

|

키르기스스탄 수도 비슈케트에서 관측된 개기일식 진행 모습. AFP 연합뉴스

|

그런데 물이 있어야 산다. 화성에서 물을 찾으려면 어디로 가야 할까? 이 질문은 대학 행성 천문학 기말시험의 단골 문제인데, 정답부터 말하자면 극지방이다. 물과 이산화탄소의 얼음으로 된 거대한 극관이 있으니 그 얼음을 녹여 물을 뽑아내는 것이다. 다음 학기부터는 이 문제의 정답이 좀 더 길어진다. 지난주, 이탈리아 국립천체물리연구소의 연구진이 남극의 얼음층 밑에서 액체로 된 거대 호수를 찾았다고 발표했기 때문이다. 한 가지 문제는 얼음층을 1.5km나 뚫고 들어가야 한다는 것인데, 우리는 이미 남극의 얼음층 800m 아래에서 호수의 물을 떠 온 전적이 있다. 화성 이주 선발대로 뽑히고 싶다면 얼음 시추 장비 다루는 법을 배우는 것도 도움이 될 것이다.

공기는 또 어떤가. 달과는 달리 화성에는 대기가 조금 있다. 지구 대기에 비하면 백 분의 일 정도지만 바람도 불고 때로는 모래 폭풍이 일기도 한다. 폭풍이 한차례 휩쓸고 지나가면 모래 언덕의 위치가 바뀔 정도다. 덕분에 화성에서는 기지 내의 압력을 유지하기가 좀 더 쉽다. 기지 밖으로 나갈 때 필요한 우주복의 압력 유지 장치도 좀 더 간편해진다. 대기는 이산화탄소투성이인 데다 태양 자외선을 막아줄 오존층도 없고 우주방사선을 막아줄 자기장도 미약하니 기지 밖에 나갈 때는 반드시 우주복을 입고 산소 탱크를 메야 한다. 몇 주 전부터 방영 중인 티브이엔(tvN)의 예능 프로그램 <갈릴레오: 깨어난 우주>에서 보여주는 화성사막연구기지(MDRS)에서처럼 말이다.

|

|

화성사막연구기지(MDRS) 체류를 소재로 한 <티브이엔>(tvN)의 예능 프로그램 <갈릴레오: 깨어난 우주>의 등장 인물인 배우 하지원. <한겨레> 자료 사진

|

엠디아르에스(MDRS)는 항공우주 엔지니어 로버트 주브린이 1998년에 설립한 비영리단체 ‘마스 소사이어티’(Mars Society)가 기부를 통해 운영하고 있다. 주브린은 오래전부터 화성에 갈 수 있는 유인 우주선을 계획하고 있으며 미 항공우주국(NASA)과 협력하고 있다. 그러나 사람이 화성에서 신체적·정신적 건강을 유지하며 천수를 누리거나, 여차하면 지구로 돌아올 방법도 아직 보장되어있지 않다는 지적 때문에, 정부 기관인 나사는 유인 탐사에 선뜻 앞서지 못하고 있다.

조금 더 적극적인 유인 화성 탐사 준비대로는 네덜란드의 비영리단체 ‘마스원’(Mars One)이 있다. 2020년부터 탐사 로봇과 주거용 시설을 미리 보내 거주 환경을 갖춰둔 뒤 2026년부터 스물네 명을 화성행 편도 여행길에 보낸다는 계획이다. 소식을 늦게 들어 지원하지 못했다고 아쉬워할 필요는 없다. 사실 마스원은 화성에 갈 로켓이나 우주선을 갖고 있지 않아서, 이 계획이 실현되려면 다른 회사에서 빌려와야 할 형편이다. 예를 들면 일론 머스크의 ‘스페이스엑스’(SpaceX) 같은 회사 말이다.

내게 메일을 보낸 김해의 초등학생은 스페이스엑스의 로고를 잘 봐두기를 바란다. 지금 6학년이라는 이 학생이 열아홉 살이 되는 2024년, 화성에 첫 유인 탐사대가 도착한다면 바로 그 로고가 새겨진 우주복을 입고 있을 가능성이 크다. 스페이스엑스는 궤도 로켓 발사 후 발사체를 지상에, 발사 직전의 바로 그 위치와 자세로 다시 착륙시키는 데 수차례 성공했다. 돌아오는 즉시 재발사 준비를 할 수 있는 것이다. 이전까지의 발사체는 로켓을 힘차게 쏘아 올리는 역할을 다하고 나면 분리되어 바다로 떨어지는 토사구팽의 운명을 면치 못했지만, 스페이스엑스의 발사체는 폐기되기 전까지 1000번씩 우주를 드나들게 된다.

|

|

화성 여행용 우주선 오리온 모형. <한겨레> 자료 사진

|

화성까지 가는 데 필요한 연료의 양은 어마어마하지만, 스페이스엑스는 그걸 다 싣고 떠날 걱정은 하지 않는다. 과거 나사의 달 탐사에 쓰인 ‘새턴V’(Saturn V) 로켓보다 조금 큰 규모의 로켓 ‘비에프아르’(BFR)로 화성까지 갈 요량이다. 연료를 덜 채워 가벼운 상태의 비에프아르를 지구궤도에 올려놓고, 발사체가 연료 탱크를 싣고 몇 번이나 지구와 로켓 사이를 오가며 급유한다는 것이다. 연료가 충분해지면 비에프아르는 누구보다 빠르게 화성까지 날아간다. 착륙할 때에는 지구에서 여러 번 보여주었던 초음속 역추진 방법으로, 마치 발사 장면을 거꾸로 되감는 듯이 하늘을 향해 바로 선 자세로 착륙한다. 최초의 비에프아르 몇 대는 싣고 간 부품들과 함께 화성 기지의 일부로 사용하다가 현지에서 연료를 구할 수 있게 되면 지구로 돌려보낸다는 것이 스페이스엑스의 꿈이다. 아니, 이제는 꿈보다 계획에 더 가까워진 것 같다.

딸이 유치원에 다닐 때 일이다. 같은 반 친구가 이웃 도시로 이사해서 이제 만날 수 없다고 하기에 우리가 놀러 가면 된다고 위로했더니 “하지만 우주선 타고 너무 멀리 가는 거 아니야?”라고 했다. 친구가 이사 간 곳은 경기도 화성시. “아, 그렇구나. 너무 멀어서 못 가겠다”하고 대충 대꾸했는데, 이제 그 대답은 고쳐 주어야겠다. 나중에 어른이 되어 정말로 그곳, 화성에서 만날 수도 있다고.

심채경(경희대 우주탐사학과 박사)

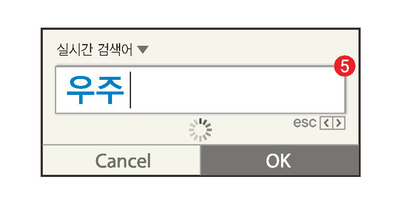

우주: 무한한 시간과 만물을 포함하고 있는 끝없는 공간의 총체. 올 여름 밤하늘, 별들의 잔치가 이어진다. 8월 밤하늘에는 별똥별이 우수수 떨어지고, 크고 밝은 화성도 볼 수 있다. 맑은 날 빛 공해가 적은 교외로 나가면 밤하늘에 흐르는 은하수를 만날 수 있다. 닿을 수 없어 한없이 낭만적인 우주. 이제 인간은 우주여행 채비를 서두르고 있다. 낭만도, 환상도 깨질지 모르지만, 우주를 향한 탐사선에 몸을 실어 화성에 발자국을 남기고 싶어하는 인간의 욕망은 깊어만 간다. 한낮의 열풍에 갇힌 인간은 우주를 향한 시선을 거두지 못한다.

광고

기사공유하기