등록 : 2007.09.29 00:56

수정 : 2007.09.29 02:06

강팀은 실점 뒤에 곧바로 만회한다. 또한 상대 실책으로 얻은 기회를 절대로 놓치지도 않는다.

에스케이(SK)가 실점 뒤 상대 실책으로 얻은 기회를 살려내며 2000년 팀 창단 이후 첫 정규리그 우승의 감격을 맛봤다. 남은 4경기 전승을 목표로 포스트시즌 진출에 실낱같은 희망을 걸었던 엘지(LG)는 선취점을 뽑고도 뼈아픈 야수들의 연속 실책으로 역전패를 당하며 고개를 떨궜다.

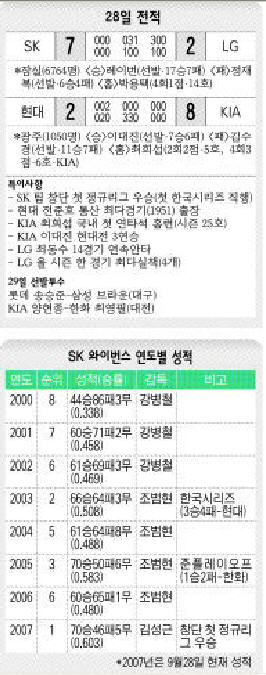

김성근(65) 감독과 이만수(49) 수석코치로 올 시즌 새 사령탑을 꾸린 에스케이 와이번스는 28일 잠실에서 열린 엘지 방문경기에서 7-2로 이겨, 시즌 성적 70승46패5무(승률 0.603)로 2007년 프로야구 정규리그 우승을 확정했다. 창단 8년 만에 처음 한국시리즈(7전4선승제·10월19일~)에도 직행하게 된 에스케이는 5경기가 더 남아 있지만 그 결과에 관계없이 우승이 확정됨으로써, 21일 뒤에나 치르게 될 한국시리즈를 한층 더 여유있게 준비할 수 있게 됐다.

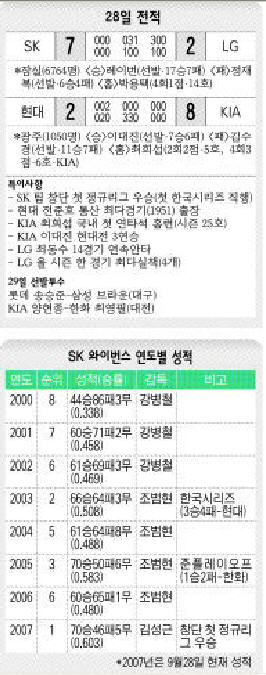

창단 첫해인 2000년 승률 0.338로 최하위에 머물며 프로에 입문한 에스케이는 조범현 감독이 이끌던 2003년 한국시리즈에 나갔고, 2005년엔 준플레이오프에 진출했지만 정규리그 우승에는 이르지 못했다. 이날까지 개인통산 932승49무856패를 기록한 김성근 감독은 그동안 8차례 포스트시즌에 진출했지만, 부임 첫해인 올해 처음 한국시리즈에 직행하는 기쁨도 누렸다.

4회까지 엘지 선발 정재복에게 산발 3안타로 고전하던 에스케이에 뜻밖의 기회가 찾아온 것은 0-1로 뒤진 5회초였다. 하위 타순인 8~9번 정경배와 나주환이 엘지 유격수 권용관과 1루수 최동수의 연속 실책으로 1·3루까지 진루했고, 1번타자 박재상의 우전 동점타, 2번타자 조동화의 우전 2타점 역전타로 순식간에 점수는 3-1로 바뀌었다. 에스케이는 6회 최정의 좌전 적시타로 한 점을, 7회엔 상대 수비실책 2개로 석 점 더 달아나 승부에 쐐기를 박았다.

4회말 박용택이 상대 선발 케니 레이번을 상대로 우월 선제솔로포로 앞서간 엘지는 7회 1점을 더 추가하는 데 그쳤다. 최근 4경기에서 3승1패, 최근 에스케이 상대 4경기에서 3승1패를 달리던 엘지의 상승세도 한풀 꺾였다.

이날 경기가 없었던 삼성은 엘지의 포스트시즌 진출을 사실상 확정짓는 ‘어부지리’를 챙겼다. 삼성은 경기 전까지 엘지에 2.5경기 차로 쫓기며 내심 불안한 4위를 달리고 있었다.

광주에선 국내 복귀 첫 연타석 홈런포를 터뜨린 최희섭이 기아(KIA)의 현대전 8-2 대승을 이끌었다. 지난 8월19일 광주 에스케이전 이후 39일 만에 홈런을 친 최희섭은 이날 시즌 5호와 6호를 기록했다.

|

|

표

|

|

|

중간순위

|

권오상 김양희 기자

kos@hani.co.kr

SK 우승 원동력 ‘김성근식 이기는 야구’

잘 웃지 않는 김성근 에스케이(SK) 감독은 올해 유난히 입가에 미소가 많아졌다. 한 야구인은 “김 감독이 저렇게 활짝 웃을 때도 있네”라며 놀라워했다. 농담도 자주 던졌다. 최근에는 가을비로 취소되는 경기가 늘어나자 “우리가 1위 한번 해보려니까 그런가 보다”며 웃었다.

구단이 표방한 ‘스포테인먼트’(스포츠 + 엔터테인먼트) 덕분일까. 김성근 감독의 웃음은 팀 창단 첫 정규리그 우승이라는 성적으로 직결됐다. 시즌 전 에스케이에 대한 전문가들의 예상은 잘해야 4강 정도였다. 뚜렷한 에이스도 없고, 타선의 ‘핵’ 이호준과 이진영은 시즌 초부터 부상에 시달렸다. 뚜껑이 열리자 들쭉날쭉한 타선과 잦은 투수교체 등 지루한 ‘김성근식 야구’는 팬들의 비난도 샀다. 그러나 에스케이는 ‘이기는 야구’로 뜻밖의 결과를 냈다.

우선 마운드에선 대만과 일본에서 뛴 케니 레이번(17승)-마이크 로마노(10승)가 제 몫을 다했다. 제3선발 채병용은 다승 8위(11승8패)와 평균자책점 2위(2.81)에 오르는 놀라운 성적을 냈다. 불펜에선 노장 조웅천과 가득염이 기대 이상으로 활약했고, 윤길현도 마당쇠 노릇을 톡톡히 했다. 마무리 정대현은 개인 최다인 25세이브를 기록했다. 에스케이 마운드는 팀 평균자책 1위(3.24)에 오르며 정규리그 우승의 견인차 노릇을 했다.

타선에선 신구 조화가 돋보인다. 노장 박경완은 15홈런 59타점으로 8개 구단 포수 중 가장 좋은 활약을 펼쳤다. ‘돌아온 4번 타자’ 이호준이 3할 타율에 13홈런으로 타선의 무게중심을 잡았다. 그사이 최정과 정근우 등 ‘젊은피’들이 펄펄 날았다. 최정은 팀내 최다인 16홈런과 65타점으로 맹활약했다. 에스케이는 팀 타율이 공동 4위(0.264)에 불과하지만 8개 구단 중 타점(551점)은 가장 많고, 병살타(84개)는 가장 적을 정도로 집중력과 팀 플레이가 돋보였다. 이런 경기력을 바탕으로 올 시즌 176일 중 157일 동안 1위를 달렸다.

정규리그 우승을 넘어 첫 한국시리즈 제패에 나서는 에스케이 선수단의 마음은 벌써 10월로 달려가고 있다.

김동훈 기자

cano@hani.co.kr

|

|

“변화가 우승을 불러온 것입니다.”

에스케이(SK)의 창단 첫 우승을 일궈낸 김성근 감독은 그라운드에 ‘팬과 함께 첫 우승을!’(Let’s go V1 with fans!)이라고 적힌 흰 티셔츠를 입고 우승 소감 첫마디를 이렇게 밝혔다.

“원동력요? 변화입니다. 늘 선수들에게 개혁하지 않으면 안 된다고 했지요. 타격에서 베이스 러닝에 이르기까지 모든 면에서 변했기에 오늘이 있다고 봅니다.”

김 감독은 선수들의 노고에 대한 치하도 빼놓지 않았다. “개인을 버리고 팀을 위해 모두 희생한 선수들이 있기에 역시 우승이 가능했지요.”

한국시리즈 전망에 대해선 초심으로 돌아가겠다고 했다. “두산·한화·삼성 모두 좋고 강한 팀인데, 어느 팀이 한국시리즈에 올라올지 결정되면 그에 대비하겠지만, 어쨌든 정규리그 시작할 때의 초심으로 돌아가 다시 시작하는 마음으로 최선을 다할 생각입니다.”

포수 박경완은 “오랜만에 느껴보는 기분인데, 이 기쁨은 오늘로 끝내고, 한국시리즈에 대비하겠다”고 했고, 외야수 이진영은 “누가 한국시리즈에 올라오더라도 크게 상관하지 않을 것이며, 두산 리오스를 상대로 2003년 플레이오프에서 투런홈런을 친 적이 있기 때문에 그동안 약했던 것을 되갚아 주겠다”고 큰소리 쳤다. 2003년 한국시리즈 준우승 트로피를 들어올렸던 3선발 채병용은 “올 시즌 개인적으로 처음 두자리 승수도 올렸기에 이제 한국시리즈 우승만 남았는데, 올해만큼은 꼭 우승 트로피를 들어 올리고 싶다”고 말했다. 권오상 기자

|

|

|

광고

기사공유하기