이승엽·이대호 이후 맥 끊겨 고교때부터 나무방망이 사용

장타 대신 정확도 위주 타격

소질 많으면 투수 권유 문화에

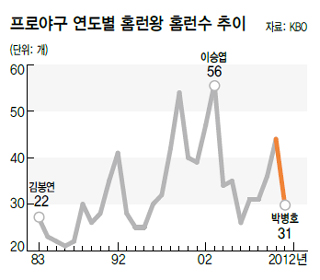

홈런타자 지나친 견제도 원인 26-52-47. 올 시즌 한국과 일본, 미국 프로야구 홈런 선두 타자들의 홈런 개수다. 박병호(넥센)가 26개, 블라디미르 발렌틴(야쿠르트)이 52개, 크리스 데이비스(볼티모어)가 47개를 쳐내고 있다. 이 정도 홈런 추세라면 한국은 33개 안팍, 일본과 미국은 50개를 훌쩍 뛰어넘는 개수로 홈런왕이 결정될 것으로 보인다. 일본이나 미국과 달리 한국 프로야구에서는 이승엽과 이대호 이후 40홈런 이상을 때려내는 거포가 실종됐다. 한국 프로야구는 1982년 출범 이후 1992년 장종훈(빙그레)이 41홈런으로 첫 40개 이상 홈런왕 시대를 열었다. 1998년 외국인 타자 우즈(오비)가 42홈런으로 장종훈 이후 6년 만에 40홈런을 넘겼다. 1999년 이승엽이 54홈런, 2000년 박경완이 40홈런을 쏘아올리면서 2년 연속으로 40홈런 시대를 열었다. 2002년 다시 이승엽이 47홈런, 2003년 56홈런을 쏘아올리며 오 사다하루가 가지고 있던 아시아 신기록 55개를 경신했다. 7년 후 이대호가 44홈런을 쏘아올리며 다시 40개 이상을 때려내며 홈런왕이 됐다. 하지만 이후부터 홈런 40개 이상을 때려내는 거포의 맥이 끊겼다. 언제부터인가 한국 프로야구에서 정면승부가 사라진 탓이다. 지난해 31홈런으로 홈런왕에 올랐던 박병호는 올 시즌 볼넷과 몸에 맞는 공을 합친 4사구가 83개로 전체 1위, 최정이 75개로 2위다. 최형우도 47개로 배영섭(66개)과 박석민(60개)에 이어 팀 내 3위다. 그만큼 투수들에게 견제를 많이 받고 있다. 투수 입장에서는 유인구를 던져 타자가 속아주면 좋고, 그렇지 않으면 볼넷으로 내보내도 그만이다. 어설프게 정면승부하다가 큰 거 한방을 얻어맞아 대량 실점하는 것보다 오히려 다음 타자와 승부하는 게 훨씬 팀 승리에 보탬이 된다. 그럼 왜 정면 승부를 피할까. 허구연 <문화방송>(MBC) 해설위원은 “미국 야구는 잡으러 가는 야구다. 우리나라는 1~2점 차이가 나면 견제한다. 중심 타자 외에 홈런을 많이 치는 타자가 드물기 때문에 홈런 타자만 견제하면 다음 타자는 부담이 적기 때문”이라고 진단했다. 그는 또 “투수가 도망가는 문화 흐름이 바뀌어야 한다”고 조언했다. 전문가들은 아마추어 시절부터 거포를 키우지 않는 문화를 지적했다. 고교야구도 잘하는 선수는 투수를 하려고 한다. 그래야 메이저리그에 진출하기에 유리하다. 감독들도 야구에 소질이 있는 선수는 타자보다 투수를 시키려 한다. 아마추어 야구에서부터 선수들에게 맡기는 호쾌한 야구보다는 승부 위주로 가다 보니 이기기 위한 야구를 를 위해 거포보다는 투수 쪽으로 방향을 바꾸는 경향이 두드러지고 있다.

|

기사공유하기