등록 : 2013.10.25 20:03

수정 : 2013.10.26 11:28

|

|

(이미지 클릭하면 확대)

|

[토요판/커버스토리] 메이저리그 성공의 비밀

메이저리그 데뷔 첫해 성적은

14승8패 평균자책 3.00

공 한두 개 차이로 스트라이크와

볼을 오가는 칼날 제구에

타자들은 헛스윙·범타 연발

“빅리그 타자들은 적극적이라

노볼 투스트라이크에도

유인구 날아오면 배트 휘둘러

나처럼 타자 잘 꾀는 투수에겐

메이저리그는 최적의 무대다”

‘천사들의 도시’ 로스앤젤레스. 야구만 따지면 로스앤젤레스는 천사들의 도시와는 거리가 멀다. 홈팀 엘에이 다저스는 1988년 월드시리즈 우승을 마지막으로 지난해까지 25년 동안 무관에 머물렀다. 포스트 시즌 진출도 2009년 이후 역시 지난해까지 소식이 없었다. 2013년 ‘저주받은’ 천사들의 도시에 환희의 찬가를 불러줄 투수가 등장했다. 바로 ‘코리안 몬스터’ 류현진(26)이다.

지난 2월 미국 애리조나에 있는 다저스 스프링 캠프를 찾은 적이 있다. 그곳에서 만난 미국 기자들은 한국에서 건너온 좌완 투수 류현진을 보며 엄지를 치켜세웠다. ‘최고’라는 뜻이었다. 다저스의 돈 매팅리 감독도 “당장 다저스 선발진에 합류해도 좋을 만큼 뛰어난 투수다. 팀에 큰 기여를 할 것”이라고 말했다. 그들의 호평이 립서비스라는 걸 알기까진 오랜 시간이 걸리지 않았다. 정규시즌을 앞두고 펼쳐진 시범경기에서 류현진이 부진하자 미국 기자들은 “‘포스트 다르빗슈’보단 ‘제2의 이가와’에 가깝다”는 혹평을 내놨다.

지난해 메이저리그에 데뷔한 일본인 투수 다르빗슈 유(텍사스 레인저스)는 그해 16승9패 평균자책 3.90을 기록했다. 다르빗슈를 영입하기 위해 역대 최고 비공개 입찰액인 5170만달러와 연봉 총액 6000만달러를 쏟아부었던 텍사스는 “그 정도면 좋은 성적”이라고 만족감을 나타냈다. 반면 2007년 2600만달러의 비공개 입찰액에 2000만달러의 몸값을 받고 뉴욕 양키스에 입단했던 좌완 이가와 게이는 ‘돈 먹는 일본 벌레’라는 악평을 들었다. 계약 기간 5년 가운데 2년간 거둔 성적이 고작 2승4패 평균자책 6.66이고, 나머지 3년은 마이너리그를 전전했다. 정작 뚜껑을 열어 보니, 류현진은 다르빗슈도 이가와도 아닌 ‘괴물’ 류현진이었다.

류현진이 미국행을 결정했을 때 많은 국내 야구 관계자는 “속구, 체인지업, 슬라이더 위주의 단조로운 구종으로 메이저리그에서 살아남을 수 있겠느냐”며 우려했다. 류현진의 릴리스포인트(투구 시 공을 놓는 위치)가 미국 투수에 견줘 상대적으로 낮아 위압감이 덜하다는 지적도 제기됐다.

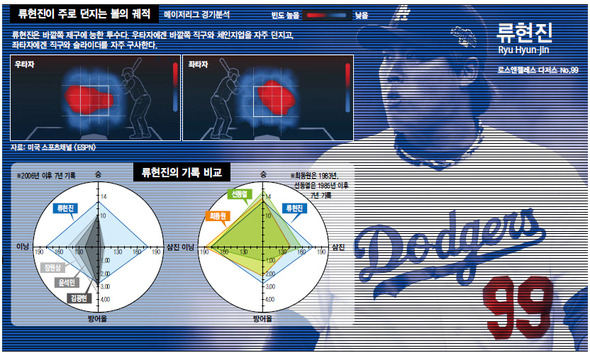

결과는 어땠을까. 메이저리그 데뷔 첫해인 이번 시즌 류현진은 14승8패 평균자책 3.00의 눈부신 성적을 거뒀다. 그가 달라진 건 거의 없었다. 몇가지 포인트에만 손댔을 뿐이다. 먼저 속구다. 지난해 류현진의 속구 평균 구속은 시속 145㎞였다. 올 시즌 메이저리그에선 평균 146㎞를 기록했다. 평균 구속이 거의 그대로다. 류현진은 “속구 구속보다 제구에 더 신경썼다”며 그 이유로 “빅리그는 얼마나 빠른 공을 던지느냐보단 얼마나 정확하게 던지느냐가 중요한 곳이기 때문”이라고 밝혔다. 정확한 판단이었다. 다저스가 거액을 들여 류현진을 영입한 건 그의 공이 빨랐기 때문이 아니다. 원체 제구가 좋아서였다. 류현진은 올 시즌 내내 좌우 타자를 상대로 극단적일 만큼 바깥쪽 승부에 집중했다. 상대 타자들은 바깥쪽으로 공이 오는 걸 뻔히 알면서도 공 한두개 차이로 스트라이크와 볼을 오가는 류현진의 칼날 제구에 헛스윙과 범타를 연발했다.

공 배합 역시 국내 시절과 비슷했다. 지난해 한국 프로야구에서 류현진의 구종별 구사 비율을 보면, 속구가 51%로 가장 많았다. 다음으로 체인지업 26%, 슬라이더 15%, 커브 6% 순서였다. 올 시즌 빅리그에서도 속구 비율은 54.2%로 가장 높았다. 다음 체인지업이 22.3%, 슬라이더가 14%, 커브가 9.5%였다. 지난해와 비교하면 속구 비율이 늘었고 체인지업은 줄었다. 재밌는 건 커브다. 한화 시절 류현진은 커브를 거의 던지지 않았다. 본인 말대로 “느린 슬라이더”처럼 위력이 없었다. 빅리그에선 구사율이 10%에 육박할 만큼 커브를 자주 던졌다. 류현진은 “속구나 체인지업을 기다리던 타자들이 커브가 날아오면 꼼짝없이 당하기 일쑤였다”고 말했다.

류현진의 투구 메커니즘도 크게 달라진 건 없다. 다소 변한 게 있다면 공을 놓는 높이다. 지난해 류현진이 속구를 구사할 때 평균 릴리스포인트는 지면을 기준으로 182㎝였다. 올 시즌엔 186㎝로 4㎝가량 높아졌다. 류현진이 투구할 때 발을 내딛는 폭, 곧 스트라이드를 줄이면서 상체를 더 세우고 던진 결과다. 물론 릴리스포인트가 올라간다고 반드시 투구 내용이 좋아지는 건 아니다. 중요한 건 류현진의 경우 릴리스포인트가 올라가야 속구 구위가 살고 자신감도 생긴다는 점이다. 실제로 한화 시절 류현진은 컨디션이 나쁘면 의식적으로 릴리스포인트를 올려 던졌다. 그러면 다음날 상대 타자들은 “(류)현진이가 약을 먹은 것 같다”는 농담을 던지면서 “속구 구위가 다시 좋아졌다”고 평했다. 손혁 <엠비시 스포츠플러스> 해설위원은 “팔을 올리면 올릴수록 투수는 피로감을 느끼기 때문에 한화 시절 류현진은 결정구를 던질 때만 팔을 올렸다. 그러나 빅리그 타자들의 수준이 높다 보니 1회부터 9회까지 릴리스포인트를 올렸고, 결국 그런 작전이 통했다”고 평했다.

무엇보다 류현진이 빅리그에서 승승장구한 건 그가 메이저리그에 최적화된 투수이기 때문이다. 9월 중순 미국 신시내티에서 만난 류현진은 “한국보다 여기(미국)가 투구하긴 편하다”고 말했다. 그게 무슨 뜻인지 궁금했다. 류현진은 활짝 웃으며 “빅리그 타자들은 노볼 투 스트라이크에도 유인구가 날아오면 대부분 배트를 휘두른다. 원체 타자들이 적극적이라 나처럼 타자를 잘 꾀는 투수에겐 메이저리그가 적합한 무대일지 모른다”고 답했다.

낙천적이고 사교적인 성격이야말로 다양한 국적의 선수가 함께 뛰는 메이저리그에선 최적화된 캐릭터다. 허구연 <문화방송> 해설위원은 “대개 아시아 투수는 나라를 대표한다는 부담감과 주변의 기대 때문에 한 경기만 못 던져도 풀이 죽지만, 류현진은 ‘오늘 못 던지면 내일 잘 던지면 된다’는 낙천적인 성격이라 슬럼프가 없다. 다저스 팀원들과 친해지면서 타향살이의 설움보단 미국 생활의 재미에 푹 빠져 즐겁게 야구에 몰두하는 것 같다”고 말했다. 성적만큼이나 성격이 좋은 ‘코리안 몬스터’ 류현진의 빅리그 성공담이 비단 올 시즌만의 현상은 아닐 것이라는 뜻이다.

박동희 <스포츠춘추> 기자

dhp1225@naver.com

광고

기사공유하기